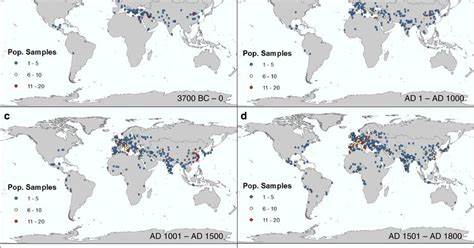

城市作为人类文明的象征,其发展轨迹反映了人类社会、经济和环境的深刻变迁。从公元前3700年最早的城市起源,到公元2000年全球城市格局的形成,这段长达六千年的城市化历史展现了复杂多样的空间和人口动态。理解这一过程不仅有助于重新审视城市的本质,也为预测未来城市发展趋势提供关键依据。通过对历史人口数据的数字化和空间定位,研究者逐渐勾勒出全球城市化的宏大画卷,揭示了城市成长与农业生产力、政治体制、经济活动以及自然资源分布的深刻联系。最早的城市诞生于美索不达米亚地区,这一“文明摇篮”凭借肥沃的土地和灌溉技术催生了初期的城市群。随后,尼罗河谷、印度河流域和黄河文明等地相继出现城市中心,城市发展与农业生产的紧密结合成为驱动力。

长期数据集的构建,整合了历史人口普查、考古发掘和文献资料,使得研究跨越地域和时代的城市规模和分布成为可能。这些数据揭示,历史上的城市人口波动受战争、自然灾害、贸易兴衰等多种因素影响,展现出兴衰更替的周期性特征。同时,城市地理位置的演变表现出明显的空间迁移趋势:早期城市群多集中在中东和中亚地区,随着历史进展,欧洲、东亚和美洲的城市逐渐崛起。农业区的临近性对于古代城市的快速成长起到了关键作用。肥沃的土地不仅保障了粮食供应,还促进了贸易和手工业的发展,进而扩大城市规模。现代遥感技术和地理信息系统(GIS)技术的应用,极大提升了古代城市地理位置的精确度以及空间分析的深度。

这些技术的结合帮助学者克服了历史记录中地理信息稀缺和名称混淆的问题,使得跨时代城市研究更加系统和科学。同时,古代城市人口的估算方法不断优化,综合了税收数据、建筑密度、土地使用以及历史文献,多维度验证增强了数据的可靠性。尽管如此,数据稀疏性和时间断层仍限制了对一些地区和时期的深入解析。对于中国而言,其城市化发展历程丰富且变化多样。夏商周至秦汉时期,中国城市初步形成,伴随农业技术和政治权力的集中,城市人口稳步增长。唐宋时期,城市数量和规模显著扩大,展现出繁荣的经济文化景象。

明清时期城市结构进一步复杂化,出现了城中村、商业区和行政区等多层次空间分布。结合全球视角,中国城市在长期的历史演变中既体现出共性,也展现出独特性。中国城市通常依托于黄河、长江等大河流域,强调水资源对城市生存的重要性,同时兼顾政治和经济因素的综合作用。随着时间推移,城市不断扩展边界,形成了富有历史层次感的城市空间结构。长期城市化数据不仅助力于解答古代城市与农业区关系的科学假设,也推动了“人类聚落科学”的发展。通过这些数据,研究者可以分析城市规模增长与资源分布、地理环境变化之间的联系,为理解现代社会中城市与环境的互动提供历史对比。

当前世界正处于快速城市化阶段,全球城市人口比例不断攀升。历史城市化趋势的对比研究,可以帮助识别现代城市化的独特问题,比如生态承载力、城市扩张与土地利用冲突、以及社会经济结构调整。更广泛地,历史城市数据对经济学、社会学、环境科学等多学科研究都具有重要意义。通过跨学科视角,学者们能够深入理解城市作为复杂适应系统的演化过程,揭示城市规模增长的非线性特征和多因子驱动机制。未来,城市历史数据的进一步完善和数字化,将推动城市研究进入新的阶段。增加空间分辨率、更细颗粒度的人口数据和城市边界信息,结合考古新发现和历史档案,有望在全球范围内构建更加全面的历史城市数据库。

此外,融合遥感监测和人工智能分析技术,将提升对城市演化过程的动态监测能力,更精准地预测未来城市发展趋势。总的来说,跨越六千年的城市化进程是一场波澜壮阔的人类社会变迁史。通过科学数据的空间化,揭示了城市迁移、人口变动和资源互动的复杂图谱。尤其是城市与农业、政治经济的内在联系,深刻影响了文明的兴衰更替。理解这些历史模式,有助于我们更好地面对当代城市化带来的挑战和机遇,推动全球可持续发展目标的实现。