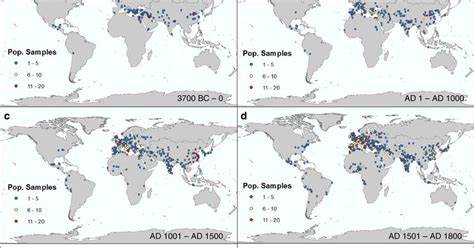

城市作为人类文明的重要载体,承载着文化、经济和社会发展的多重功能。回顾全球城市化的历史,对理解当代城市变迁及其对环境和社会的影响具有重要意义。纵观从公元前3700年到公元2000年的6000年间,全球城市的人口分布和城市规模经历了深刻的变化,这一长期动态为认识城市的发展规律提供了宝贵的视角。历史上,城市如何形成?人口规模的变迁规律如何?城市对所在环境产生了怎样的影响?这些问题驱动了学者们构建起一套空间明确的历史城市人口数据体系。一个开创性的工作是将历史、考古以及人口普查资料数字化,并为其赋予地理坐标,使得跨时空对比分析成为可能。该项研究以著名历史城市人口学家特修斯·钱德勒和政治学家乔治·莫德尔斯基的成果为基础,融合了两者在不同时期和地理区域的研究数据,并针对名称变迁、语义不一致和地名模糊等挑战,通过严格的数据清洗和手工核查实现了数据的准确匹配和空间化。

这一数据集涵盖了1599个城市,横跨多个文明中心及其衍生区域。该数据库不仅揭示了人类城市聚落在全球分布上的演变轨迹,也展现了城市化进程与农业生产力的紧密联系。研究表明,早期城市多发源于肥沃的农业区域,例如美索不达米亚、尼罗河谷和黄河流域,这与农业技术的发展密切相关,城市增长速度相较于非农业区更为迅猛。随着时间的推移,城市分布逐渐扩展到欧洲、美洲和非洲多个地带,反映了贸易网络、政治权力和技术革新对城市发展的推动作用。通过计算加权全球人口中心,研究揭示了人口重心如何从中东地区西移至欧洲,之后再东移回亚洲,这一趋势与历史上的经济和社会变迁相呼应。该数据库既扩展了对古代早期城市体系的理解,也提供了近现代城市化数据,填补了之前研究中1950年以后城市化现状的空白。

钱德勒利用多种资料来源与推算方法,结合史料、税收记录、军事档案乃至日常消费品销售数据,评估了特定时期城市的人口规模。不同的估算技术综合使用,使得人口估计结果更具可靠性。莫德尔斯基则重点补充了早期文明中未被充分覆盖的城市群,并运用排名排序法则(Zipf定律)对城市规模分布进行分析,解释不同规模城市的相互关系。该数据集中,还引入了城市地理位置的可信度等级体系,分为基于多个资料核验精确匹配的高可靠性,一致性较高的中等可靠性,以及匹配难度较大的低可靠性等级,方便学者根据研究需求筛选数据。需要指出的是,由于历史数据有限,部分时段和区域数据具有时空稀疏性,且城市定义随时间和文化背景而异,数据在全面性和精确性上存在一定局限。这些限制并不削弱数据集的价值,反而激发了学术界对城市史研究方法论和数据改进的持续探索。

对现代城市化议题的理解也从这一历史长河里得到了深刻启示。如今人类已成为高度城市化的物种,但只有通过对城市的起源、扩张及其与自然环境互作用的长时序研究,才能更科学地预测未来城市发展趋势。该数据集为环境科学、地理学、考古学、历史学及社会学等多学科的跨界研究提供了坚实基础。研究人员能借助该数据库分析古今城市规模的周期性变化、地缘资源对城市成长的影响、以及城市化对生态系统的潜在压力。与此同时,基于空间化的历史城市数据,政策制定者在规划资源配置和城镇化路径时,也能借鉴历史经验,优化未来城市发展战略。信息技术革命同样促进了数据的开放与共享,该数据库的传播使研究者可利用R语言等统计软件灵活处理数据,进行空间与时间序列分析。

未来,结合更精细的考古发掘成果、现代遥感技术及地理信息系统,城市历史人口数据库有望不断完善,覆盖更多区域和时间点,实现更加精准的城市动态模拟和预测。六千年的人类城市化轨迹不仅是对历史进程的追溯,也承载着现实社会的责任与挑战。持续深入挖掘空间化城市人口数据,有助于揭示人类社会与环境关系的演变脉络,促进全球城市体系朝着更加公平、韧性和可持续的方向发展。展望未来,构建综合多源、多学科融合的城市史数据平台,将成为推动城市科学发展、应对全球化挑战的重要举措。