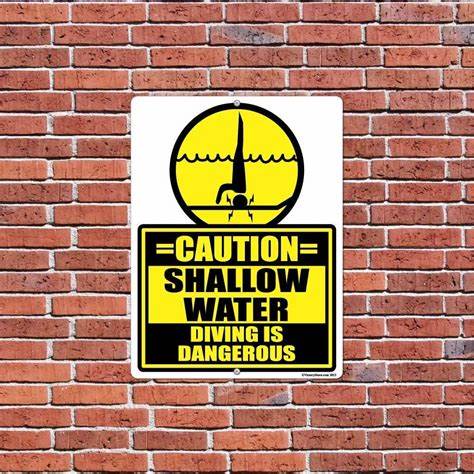

很多人认为,浅水区域不深,不至于发生溺水事故,因此在带孩子玩水时会降低警惕。然而,事实证明,浅水区同样存在极大的风险,特别是对于婴幼儿和学步期儿童。根据美国相关儿童溺水的统计数据,年龄在1到4岁之间的孩子溺水风险最高,而溺水事故并不仅限于游泳池或深水区域,浅水池、庭院喷泉、浴缸甚至积水坑都可能成为危险的潜在场所。 浅水溺水的危险主要来自几个方面。首先,浅水虽浅,但足以让儿童面部浸入水中,一旦儿童摔倒或失去平衡,无法及时将脸抬出水面,极易导致窒息。其次,儿童的身体比例特殊,头部较大且控制力尚未完全发展,一旦惊慌失措极容易手足无措。

再加上浅水区域的底部一般布满滑腻的苔藓或光滑材料,孩子即便试图站立或移动,也可能因为底部不稳而跌倒。再次,儿童在浅水区缺乏水中自救能力,如不会憋气、不会调整身体姿势来保持头部露出水面,容易陷入沉没或慌乱状态。 浅水溺水事故的另一个潜在隐患是误判安全。许多家长或监护者习惯于以水深作为安全判断的主要标准,认为水不深、孩子能站立就是安全的保障,这种认知极其危险。其实,对于一位刚学走路的幼童来说,所谓“能站立”往往依赖于瞬间的平衡和对身体重心的控制,稍有意外,儿童便可能失衡跌入水中。对于体力不足或缺乏游泳经验的孩子而言,即便水浅也可能无力自救。

很多溺水事故发生时正是因为家长的注意力分散,认为“浅水无虞”,疏于看护所致。 浅水区的风险并不仅限于孩子的不慎坠水,还有其他隐患需要关注。例如,许多家用喷泉或水池会配备电动泵和照明系统,若电路失修或安全措施不到位,可能造成水中漏电,致使儿童接触水时出现电击危险。尽管出现电击溺水事故的概率不算高,但一旦发生后果严重,足以让每位家长警惕。因此,凡是带有电气设备的水体设施,都应该通过专业检验和维护,且避免儿童单独靠近。 在防范浅水溺水风险上,成人的积极监护扮演着至关重要的角色。

监护人不仅需要做到目光不离孩子,还需避免被手机、谈话或其他活动分心。过去有研究指出,溺水事故往往发生在短短几十秒内,且常因陪伴者一时分心导致错过关键救援时机。家长应当做好防护措施,如设立物理障碍(安全栏杆或安全门锁),限制儿童自由进入水体区域。对于存在浅水池塘或喷泉的家庭,更应确保这些区域有完整的隔离,并耐心教育儿童远离水体边缘。 推广儿童早期游泳教育也是降低溺水风险的有效方式。根据美国儿科学会及相关权威机构的推荐,儿童可以在一岁左右开始进行基础的水中适应训练。

这不同于传统意义的游泳技能教学,而是一种水中防护意识和生存技能的培养。训练内容包括学会憋气、认识水的反应、漂浮和自主呼救等。通过循序渐进的培训,不仅提升孩子自救自护能力,更在潜移默化中让家长理解不要因孩子会游泳而放松监督。 然而,游泳能力并非保护孩子安全的完美保障。即便孩子已经学会游泳,在意外跌入水中、受伤失去意识或慌乱时,仍然极易溺水。溺水是一个多因素造成的复杂事故,成人的看护、环境安全设计、水上救生设备和应急技能同样不可或缺。

成人应接受心肺复苏(CPR)和急救培训,能在第一时间对溺水儿童进行有效救援和处理。多家庭共同关注和合作,也能形成更安全的监护网络。 浅水溺水事故给每个家庭带来的风险和教训都非常沉重。一位父亲记录了他四岁女儿在庭院浅水喷泉差点溺水的经历,故事中描绘了孩子试图站立却被水的浮力限制双腿,因身穿蓬松连衣裙和缺乏水感经验而陷入受困状态。幸运的是,及时的注意和快速救援挽救了孩子的生命,也提示家长不可低估浅水环境的危险。家长们应当理解,浅水未必浅,任何不能立即挣脱的水体都可能构成致命威胁。

开启儿童水域安全教育的同时,社会相关部门和社区应加强水安全意识的宣传。推广大众了解溺水的警示信号,营造人人重视和遵守安全措施的氛围。合理规划公共水体,确保有救生员值守和安全设施完善。普及正确使用救生衣及防护装备,让“玩水”成为健康快乐而非风险隐患的活动。社区和学校可以组织水上安全讲座与实践课程,通过科学数据和真实案例强化认知,提高家长和孩子的综合防范能力。 此外,在特殊环境如自然水域、溪流、海滩等,浅水的电击、冷水休克、更强水流和不同地形更增加了危险性。

儿童和成年人应充分了解当地水域特点,避免单独行动,配备必要的救生装备。要时刻牢记“安全第一”,不要盲目信任环境的“浅显”。 总之,浅水区的危险不容忽视。意外发生的迅速和默默无声的特性决定了预防和监督的必要性。作为家长和监护人,必须持续警醒,尊重水的力量,积极采取多层次的防护措施。从环境设计、看护意识、游泳教育到应急技能多方面协同,才能有效防范浅水溺水事件,呵护儿童生命安全。

只有充分认识到浅水的潜在致命性,才能在亲水娱乐中真正做到心中有数、防患未然,为孩子创造安全的成长环境。