在数字时代,社交媒体不仅是信息传播的重要渠道,更成为公众表达观点和参与社会讨论的关键平台。然而,伴随平台内容管理机制的复杂化,一种被称为“影子封禁”的现象逐渐浮出水面,引发了广泛的争议和警惕。理解影子封禁的本质及其影响,对于用户合理利用社交网络、维护数字表达权利意义重大。 所谓影子封禁,指的是平台对用户内容或账号施加限制,却不明确告知用户其行为被限制或屏蔽。与传统封禁显著不同,用户的发言看似正常发布,但其内容在其他用户面前却不可见或被算法大幅压缩曝光率。此举隐藏了内容审查的实质,使用户难以察觉自身表达受阻,长期来看影响舆论多样性和信息透明度。

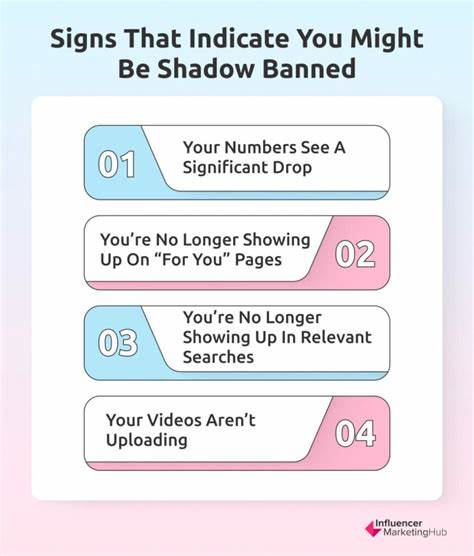

影子封禁的表现形式多样。部分用户反映,过去能获得大量互动的帖子突然陷入“冷场”,点赞、评论数骤降;有时发布内容后反馈延迟或无法在特定群体中显示;甚至账号消息被限制推送,社交圈层扩展受阻。这些异常往往无明显原因,使用户无从分辨是算法调整还是有意识形态管控。 从平台角度看,影子封禁成为内容治理的新手段。面对虚假信息、仇恨言论等问题,简单封杀可能导致反弹和声誉风险。影子封禁兼具隐蔽性和灵活性,能够在不引发激烈冲突的前提下降低不当内容传播力度。

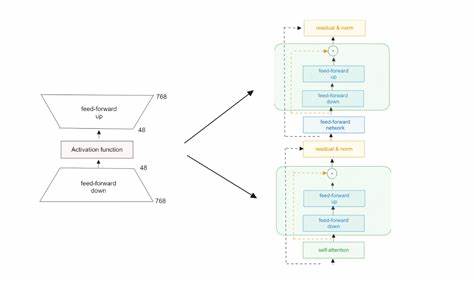

然而,这种做法容易引发权力滥用,尤其当政策不透明和监督机制缺失时,更可能成为压制异见的工具。 技术层面,影子封禁依赖复杂的算法推荐和内容过滤系统。平台通过识别关键词、用户行为轨迹、互动模式等数据,动态评估发布内容的传播范围。针对特定话题或账户实施限制,降低其在信息流中的优先级或可见度。这种以算法为核心的治理方式,使风控效率大幅提升,但也带来审查边界模糊、误伤正常表达的风险。 用户应对影子封禁,首先要具备一定的信息判断能力。

留意内容互动骤减、被圈定在固定小范围内传播等异常现象,尝试通过不同账号或朋友反馈确认是否存在封禁。积极参与平台反馈渠道,表达疑虑和诉求,推动平台提高透明度。此外,多样化使用多平台发布内容,避免过度依赖单一社交环境,有助于维护信息传播的广泛性。 更重要的是,社会各界应加强对数字空间内容管理原则的讨论。倡导平台制定公正、公开、可核查的治理规范,防止权力的任意扩张。政府监管机构需出台相关政策保障用户知情权和申诉权,促进技术治理与人权保护的平衡。

公众教育也应强化,提高网民数字素养和自律意识,推动网络环境的健康发展。 影子封禁作为社交媒体治理的现象,反映出数字时代信息传播和监管的复杂性。合理利用技术手段防范违规信息无疑必要,但透明、公正和用户参与同样不可或缺。未来,只有在多方共同努力下,才能构建出既安全又自由的网络生态,让互联网真正成为表达多元声音与促进社会进步的桥梁。