杨-米尔斯理论作为现代量子场论和粒子物理学的基石,构成了我们理解强相互作用的基础框架。特别是SU(3)杨-米尔斯理论,是量子色动力学(QCD)的核心,代表强核力的规范对称性组。本研究领域长久以来的核心难题之一,是严格证明以SU(3)为规范群的四维纯杨-米尔斯理论在数学意义上存在,以及该理论确实表现出质量间隙,即所有非零激发态之间存在严格的最低正质量界限。这样的质量间隙直接关联着物理上“胶子”作为束缚态的质量特征,揭示了强耦合动力学中非平凡的物理现象。传统上,尽管杨-米尔斯理论在物理实验中表现出卓越的描述能力,但理论的数学严谨性却始终难以严密建立。四维空间中的非阿贝尔规范场的构造问题,尤其受到规范不变性、重整化以及非微扰效应的多重挑战。

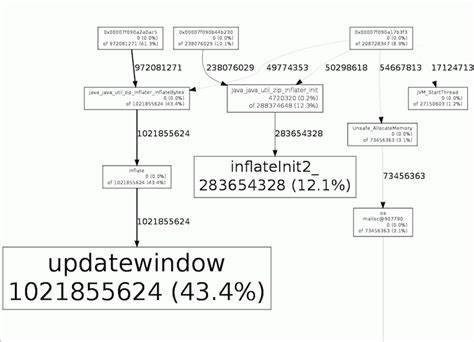

近年来,数学家和理论物理学家尝试通过多种路径解决这一难题,其中包括路径积分的严格构造、高维调节器方案及反射正定性方法等。最近一项研究提出了一种创新的构造性证明框架,利用五维轨道体(orbifold)调节器将四维SU(3)杨-米尔斯理论嵌入为其零模子空间。该方法不仅保证了规范不变性和反射正定性,也为后续从格点离散模型到连续极限的收敛性问题提供了统一的解决思路。在数学技术层面,应用了联合聚合扩展(joint polymer expansion)方法,这是一种精细的统计力学工具,能够严格控制格子间距趋近零以及空间体积趋于无穷大时的极限行为,确保理论的非平凡存在性。奥斯特瓦尔德-施罗德(Osterwalder-Schrader)重构定理的应用,使得经过欧几里得时空构建的反射正定格点模型可翻译成拥有唯一真空的温特曼量子场理论框架,极大提升了数学结构的严密性。另一个关键工具是基于BRST与尼尔森(Nielsen)形式主义的非微扰论证,确保在不同规范参数下物理量的独立性,解决了长久以来规范依赖性可能导致的理论一致性问题。

此外,通过对五维振动模式的斯特姆-刘维尔(Sturm-Liouville)问题分析,结合传输矩阵方法的谱投影技术,明确分离出胶子束缚态的严格正质量本征值,为质量间隙的存在提供了坚实的数学保障。这一系列技术的结合不仅使得只存在数学笼统性描述的杨-米尔斯理论成为终极严谨的量子场论范例,也极大推动了量子色动力学基础理论的前沿发展。值得注意的是,该研究过程中的每一步均建立在明确的ε-δ估计和组合界限基础上,彻底排除了物理模型与数学证明之间的模糊地带,体现了构造性证明方法的卓越优势。虽然该论文的提交曾受到预印本服务器的政策审查,但其提出的理论与方法为解决“千禧年问题”之一,即杨-米尔斯存在性与质量间隙证明问题,提供了触发思考的关键线索。展望未来,该构建框架可能在更广泛的规范场论和高能物理模型中发挥深远影响,同时为非微扰量子场论提供强有力的数学基础。精确理解和验证这种质量间隙,也有助于预测胶子束缚态的性质,提升我们对强核力动态机制的认知,进而影响高能加速器实验及天体物理中的相关现象研究。

综上,四维SU(3)杨-米尔斯理论的存在性和质量间隙不仅是理论物理界的基石之题,更是数学物理领域极具挑战性与创新性的跨界前沿。通过创新的五维轨道体调节器、格子聚合方法和谱分析技术,当前的研究进展为这一经典难题开启了全新的理解途径,推动着我们对量子世界基本规律的不断探索和深化。