在现代社会的快节奏生活中,很多人都渴望找寻一种能够暂时逃离压力和焦虑的方式。意识的异化状态正好成为了这样一种心理和生理体验,它往往被形容为一种脱离现实的感觉,带来短暂的宁静与自由。然而,意识异化状态究竟是什么?它仅仅是逃避现实的手段,还是通往内心深处、解锁潜能的钥匙?本文将深入挖掘意识异化状态的内涵,分析其背后的科学机理,并介绍两种实用技巧,帮助你更好地体验和驾驭这一独特的心理状态。意识异化状态是什么意识异化状态,也称为改变的意识状态,是指人们在感知、思维、情绪等方面经历的一种与日常清醒状态显著不同的内心体验。这种状态可能表现为时间感的扭曲、外界环境的模糊、甚至与自我的分离感。许多文化和宗教传统中都有对这类体验的描述,比如冥想时的空灵感、极限运动中的“心流”体验,或者通过某些呼吸法或感官剥夺技术带来的意识变化。

与单纯的梦境或幻觉不同,意识异化状态通常伴随着一定的自我觉察,个人感知的深度和维度发生变化,但并未完全失去对现实的认知。现实逃避的心理机制意识异化状态之所以被描述为“逃离现实”,部分源于它带来的心理解脱感。当人们面对压力、焦虑或难以应对的情绪时,进入一个不同于日常感知的心理状态,可以暂时远离令他们不适的外界刺激和内心冲突。这种逃离并非完全的否认现实,而是在一种安全的心理空间内,重新审视和消化情绪,达到自我修复和情绪调节的效果。心理学研究表明,合适的意识异化状态能显著降低焦虑水平,促进情绪稳定,对于改善心理健康具有积极意义。但如果过度依赖或误用,则有可能导致与现实的脱节,形成逃避性的心理模式。

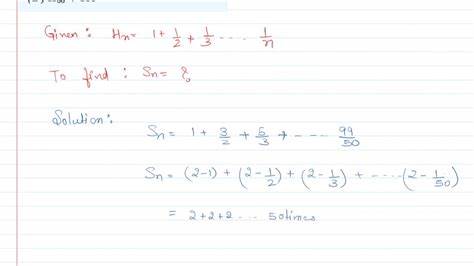

意识异化状态的科学基础现代神经科学通过脑成像技术揭示了意识异化状态背后的生理变化。例如,冥想状态下部分脑区的活动减少,如默认模式网络(DMN)——负责自我反思和内心对话的区域活跃度降低,导致个体体验到“自我消融”感。而前额叶皮层的活动调整则影响注意力和感知的焦点,带来时间感的改变。同时,脑内神经递质如血清素、多巴胺水平的变化,也与意识状态的深度和性质密切相关。这些科学发现不仅验证了意识异化状态的真实性,更为相关治疗手段提供了理论基础,支持其在心理疗愈领域的应用。掌握意识异化状态的两种实用技巧虽然意识异化状态听上去神秘且难以掌控,但实际上有两种简单且经过专家验证的方法可以帮助普通人主动体验并利用这一状态。

呼吸调节法是一种古老而有效的技术。通过控制吸气和呼气的节奏,平缓呼吸频率,身体逐渐放松,心率减缓,脑波进入更平稳的节律,从而带来清晰但平静的意识状态。配合专注于呼吸或身体感觉,可增强内在觉察,抵达一种富有深度的心理体验。冥想练习作为传统的心理训练方法,通过引导个体有意识地收回分散注意力,专注于当下体验,逐步减少杂念干扰。长期坚持可以强化大脑相关区域的神经可塑性,使人更容易进入意识异化状态。冥想不仅帮助减轻压力,还能提升认知灵活性和情绪管理能力。

这两种技巧在现代心理健康和个人成长领域得到了广泛应用,适合任何希望深入了解自己内心世界的人群。意识异化状态的潜在益处除了短暂逃离现实带来的解脱感,意识异化状态还有更深远的积极影响。它能够激发创造力,帮助人们以不同的视角看待问题,突破固有思维模式。同时,这一心理状态还能促进身心的整体协调,增强自我觉察,提升对外界环境和自身情绪反应的敏锐度。越来越多的心理治疗方法,如正念认知疗法、催眠疗法,都将意识异化状态作为重要环节,引导患者重构内心世界,达到疗愈效果。合理运用意识异化状态,有助于提升生活质量,实现自我成长。

意识异化状态的风险与注意事项虽然意识异化状态带来诸多益处,但不加控制或错误使用亦可能带来负面影响。过度沉溺于异化状态,忽视现实责任,可能导致社交障碍、情绪失调甚至心理疾病的加重。此外,某些通过药物或危险方法引发的意识改变有潜在健康风险。因此,探索和体验意识异化状态应以安全、健康的方法为前提。最好在专业指导下进行,保持自我觉察,确保意识变化是积极而建设性的。结语意识异化状态不仅仅是一种逃避现实的心理避险机制,更是一扇通向内在智慧和自我掌控的窗口。

通过科学的理解和实用技巧的练习,每个人都可以在生活中自如地进入和运用这种状态,借此提升情绪调节能力,增强认知灵活性,实现更深刻的自我认知和发展。未来,随着对意识机制研究的深入,意识异化状态有望为心理健康和个人成长提供更多创新的解决方案,帮助人们在复杂世界中找到属于自己的平衡和力量。