人工智能(AI)的发展历经数十年的探索和沉淀,其进程中凝结了众多宝贵的经验与教训。而其中最深刻、最具启示意义的一课,被称为“苦涩教训”,揭示了推动人工智能进步的核心动力——依赖于不断增长的计算力,而非人类知识的直接编码。本文将深入剖析这一教训的内涵,通过回顾计算机国际象棋、围棋、语音识别等领域的发展轨迹,探讨为何通用算法与大规模计算的结合,成为AI研究无法忽视的趋势,并展望未来AI发展潜力所在。七十年来,人工智能研究虽曾走过诸多弯路,但一个重要的共识逐渐形成:追求通用且能充分利用日益丰富计算资源的方法,远比依赖人类领域知识的特殊技巧更有效。著名AI专家Rich Sutton的《苦涩教训》总结道,由于摩尔定律推动计算成本指数级下降,通用算法随着计算力提升也不断优化,使得那些建立在精细人类知识编码基础上的方法,逐渐失去竞争力。这一观点对AI领域提出了核心挑战,即研究者不应将计算资源视为不变条件,而应承认其在长期发展中的推动作用。

早期人工智能发展阶段,研究者大多偏向于融入丰富的领域专业知识,尝试在符号推理、规则系统等方向有所突破。例如,在计算机国际象棋领域,研究者们曾投入大量心力去模拟人类大师的思维,包括定制复杂的评估函数和对局策略。然而1997年,IBM研发的深蓝超级计算机通过极致的深度搜索算法,首次击败了当时的世界冠军加里·卡斯帕罗夫。深蓝的成功基于海量计算力的支持,依靠暴力搜索而非人类智慧的显性表达。这种以算力为核心的“暴力搜索”方法,引发了学界巨大震动。那些坚持认为模拟人类认知才是AI未来的研究者,一度难以接受这一结果,试图辩称深蓝胜利只是偶然或非普适策略。

然而随着时间推移,暴力搜索与计算力提升显然成了战略主流,形成了新的智慧范式。与国际象棋类似,围棋领域也经历了从人类知识驱动向计算驱动转变的漫长过程。围棋因其盘面复杂度及变化丰富度远超国际象棋,长期以来被认为是AI难以攻克的领域。早期研究极力借助人类围棋专家的经验技巧进行规则设计、模式识别等,试图规避穷尽搜索带来的计算瓶颈。直到2016年,DeepMind开发的AlphaGo利用深度神经网络结合大规模自我博弈学习,配合蒙特卡洛树搜索,成功战胜世界级围棋冠军李世石。这一突破没有依赖专门设计的围棋规则知识,完全基于计算力和学习能力的提升。

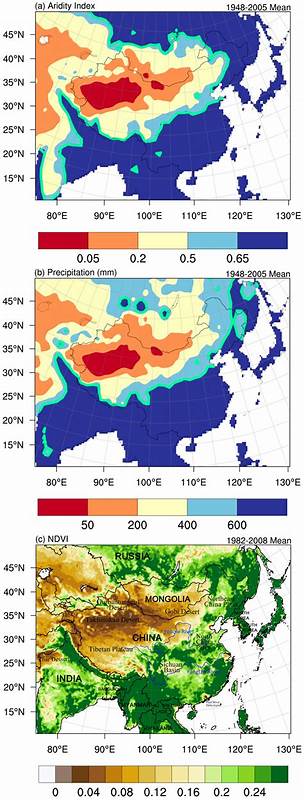

AlphaGo的胜利印证了苦涩教训的普遍适用性:无论多么复杂的策略游戏,通用的算法架构与庞大的计算资源才能推动真正的突破。在语音识别领域,这一趋势同样明显。20世纪70年代,美国国防高级研究计划局(DARPA)举办的语音识别竞赛中,参赛者尝试了大量基于人类语音和语言知识的特殊方法,包括声学模型、发音规则等。然而随着时间推移,统计模型的崛起改变了游戏规则。隐马尔科夫模型(HMM)和基于概率统计的算法逐渐成为主流,依靠更强计算能力,能从海量数据中自动学习语言模式。这种方法领先于人类知识工程,产生了效果显著的系统。

近年来,深度学习的兴起更进一步加速了语音识别的进步。以深度神经网络为核心的识别系统,完全摒弃传统基于人类知识的特征设计,而将依赖更大的计算集群和丰富的训练数据。这种计算力驱动的范式,使语音识别精度达到前所未有的高度,成为行业标准。苦涩教训还体现在研究方法论上的影响。许多AI从业者倾向于追求短期成效,依靠复杂的人类知识编码优化,试图快速提升成果。但这往往牺牲了系统的通用性和适应未来计算环境的能力。

计算力高速增长的现实,会使得许多依赖知识工程的复杂系统难以适应更大的规模和更广泛的应用。反观通用搜索算法和机器学习方法,则更能随着计算力演进而获得持续的性能提升。心理学因素也难以忽视。研究者对自己领域知识的依赖,经常导致对基于计算的通用方法缺乏信心甚至意识形态上的排斥。然而历史反复证明,技术推动创新的真正力量,是对计算力的充分利用。未来的AI发展趋势无疑将延续这一路径。

随着计算资源的指数级增长,利用海量数据和强大计算力的深度学习、强化学习、自动机器学习等技术,将持续引领智能系统的发展。与此同时,如何结合人类直觉与知识,在通用算法与计算优势的基础上实现更精细、更高效的智能,是下一阶段探索的重点。通用算法的不断进化及其在实际应用中的广泛验证,也促进了AI走向更加开放和易用的方向。开发者和研究者正从手工编码转向训练数据的管理和算法优化,推动AI工具的普及化和智能化升级。此外,计算力的不断进步,也使得AI能够介入传统上依赖专家经验的许多领域,如医疗影像诊断、自然语言理解及复杂系统仿真等,帮助人类解决更多未解难题。总的来看,苦涩教训提醒我们,人工智能的发展不能仅仅局限于对人类知识的模仿和应用,更应充分拥抱计算力带来的机遇。

依托通用算法设计与持续提升的计算资源,AI能够突破认知边界,实现更智能、更广泛的应用。未来的AI研究需坚持这一核心理念,优化资源配置,引导创新方向,才能真正兑现人工智能对社会的深远价值。