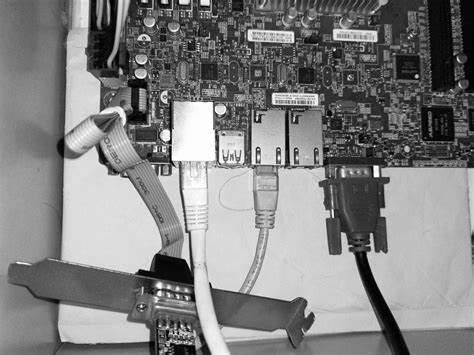

在当前云计算和数据中心快速发展的背景下,服务器的底层管理控制器(BMC)扮演着至关重要的角色。特别是在Supermicro X11SSH平台上,BMC不仅负责硬件监控和远程管理,还确保系统稳定性和安全性。然而,深入剖析其BMC固件结构和功能,对于推动服务器管理的创新和安全性提升具有非凡意义。 Supermicro X11SSH采用基于ASPEED AST2400芯片的BMC设计,内置了定制的固件系统,该固件基于早期Linux 2.6.28内核打造,采用了较为陈旧的ATAG启动机制,缺乏现代设备树(Device Tree)支持。固件中集成了众多专有模块,尤其关键的IPMI KCS模块被预编译,没有开源代码,这给后续固件分析和功能扩展带来了一定难度。 固件调试的第一步是直接访问BMC调试引脚,通过UART串口获取shell访问权限,成功进入固件底层环境之后,调试人员开始着手分析现成服务的集成状态和运行异常。

从服务日志可见,底层电源控制服务因缺少GPIO定义而无法正常启动,具体表现为服务报错无法识别诸如POWER_OK等关键电源信号。同样,IPMI的KCS接口也因设备文件缺失而无法加载对应驱动,导致远程管理功能受阻。 GPIO的配置问题尤为关键。由于ASPEED芯片的GPIO硬件特性高度依赖主板的电路设计,OEM厂商需要根据硬件原理图将信号线与GPIO口对应起来。Supermicro提供了完整的X11SSH主板Gerber文件,理论上可借助硬件设计资料结合寄存器读写工具,如固件自带的devmem,实现寄存器级别的GPIO信号跟踪。通过监控寄存器变化与特定电源状态的切换,工程师们尝试映射GPIO与实际硬件功能之间的对应关系。

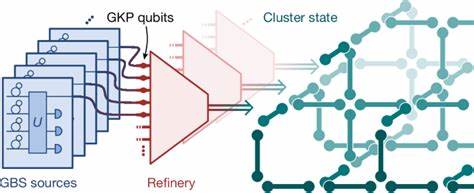

然而,由于固件缺少设备树文件,传统Linux设备管理的动态配置手段不可用。KCS接口配置同样面临瓶颈,现有固件缺乏标准的KCS设备定义,导致系统无法成功实例化/dev/ipmi-kcsX设备节点,进而影响针对BMC的IPMI通信。依据ASPEED AST2400及AST2500的数据手册,这些芯片共享相似IPMI KCS寄存器架构,理论上相同的驱动代码能够兼容两者,但实际固件实现中缺乏对应的设备树片段,这需要通过手动补充或固件移植方案进行解决。 在开源固件移植领域,HardenedVault团队提供了初步的OpenBMC支持代码,努力让X11SSH平台运行现代化BMC固件。虽然成功启动了固件镜像,但目前仍存在GPIO定义不完整和KCS设备未正确绑定的问题。历史上针对X11SSH或相似硬件的u-bmc项目同样未获得持续维护,说明在功能实现和社区推广上还存在潜力与挑战并存的空间。

针对这些技术难点,调试与开发者们建立了线上讨论机制,彼此分享调试日志和硬件资料,逐步明确固件中哪些GPIO信号负责电源状态反馈,哪些是风扇控制以及系统指示灯驱动等。通过核对主板Gerber图和寄存器读写数据,结合开源BMC社区积累的通用GPIO命名约定,推动统一标准的GPIO和KCS定义逐步完善,从而为运行稳定且功能齐备的BMC固件奠定基础。 此外,还需关注硬件层面信号来源问题。部分GPIO信号由主机系统反馈,部分由外部电源监测线路触发,某些关键状态信号则可能同时需要来自主机和管理控制器的协同配置。理解主机与BMC之间的信号交互对于优化固件设计非常重要。移植过程中,需要建立软硬件联动机制,确保BMC能够根据硬件实际状态灵活响应,避免异常进程重启和服务崩溃。

虽然旧版固件基于非设备树结构的内核,使得设备发现依赖内核直接写死的硬件描述和内存启动参数,较新Linux版本所支持的设备树动态化管理缺乏灵活性,但是这也为固件定制带来了可控性。通过深入分析启动内存参数(ATAGs)和开发专用工具爬取内存映射信息,工程师们能够获取关键寄存器与GPIO状态,进而为新固件的移植和设备树生成积累数据。 未来工作方向在于继续解析固件中专有驱动的通信协议,争取逆向工程获得非公开的内核模块实现细节。同时通过对ASPEED系列芯片硬件手册的深入研究,对比不同型号之间的差异性,调整OpenBMC平台的驱动配置,确保兼容性和稳定性。开发和完善调试工具链同样关键,理想的工具应支持GPIO信号实时采样、IOCtl通信抓包以及寄存器编辑功能,助力开发者快速定位故障原因。 总的来说,Supermicro X11SSH BMC固件探查过程既是对传统遗留系统技术的重温,也是迈向开放、透明服务器管理生态的前奏。

固件分析突破了专有模块封闭的壁垒,以硬件电路设计和寄存器操作为突破口,尝试在芯片与主板细节之间架起一座桥梁。尽管目前仍有GPIO和KCS接口配置缺失等障碍,社区协作和技术积累正推动问题逐步化解。 随着开源固件移植和软硬件联合调试手段日益成熟,未来我们有望见证Supermicro X11SSH及类似平台真正实现基于OpenBMC的现代管理体验。这不仅提升服务器可用性与安全性,也为定制化硬件管理方案提供更大可能。业界关注的智能数据中心和异构计算环境背景下,这样的技术突破将成为行业进步的重要推动力。