在我们熟知的生物世界中,记忆和学习通常被认为是依赖于大脑或神经系统的复杂功能。然而,一种名为Physarum polycephalum的黏菌却打破了这一传统观念。即使没有神经系统,这种被称为“水黾”或“胶状体”的单细胞生物,展现出了令人震惊的记忆和决策能力,引发科学家和哲学家对记忆本质的新思考。Physarum polycephalum属于非细胞黏菌类,是一种巨大的多核单细胞生物,常见于森林中湿润的腐殖土壤和腐木环境中。它的身体呈现明亮的黄色,形态柔软且可以迅速扩展到超过2平方米,移动速度可达到每小时5厘米。虽然它的外观简单,但其能够通过改变细胞内质流的方向和强度,重新塑造其网络状结构,从而实现对环境的探索和资源优化利用。

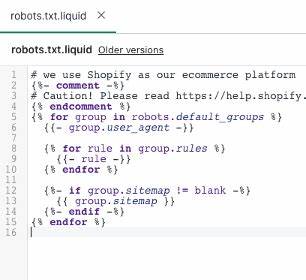

对这类黏菌的最具代表性的研究之一发生在2000年,日本学者中垣敏之通过迷宫实验展现了Physarum寻找最短路径的能力。面对迷宫中多个连接食物源的路径,黏菌最初会广泛地铺展网络连接所有点,随后抑制和收回不高效的路径,保留最短最优的路线。这种现象犹如一种天然的“生物计算”,表明其非神经的身体结构在信息处理和记忆存储方面具备显著优势。更奇妙的是,Physarum的记忆不仅储存在它自身的细胞内,更通过在环境中留下的黏液轨迹实现记忆扩展。实验发现,Physarum在移动时会在表面释放一种含有多糖的粘液,当它再次遇到这些痕迹时,可以辨识出哪些区域已经被探索且资源匮乏,从而避免重复浪费时间。通过对比涂抹了旧黏液和未涂抹的培养皿,研究人员观察到在旧痕迹覆盖的表面中,黏菌寻找食物的时间显著增加,这表明黏菌明显依赖这些环境线索作出决策。

这一发现支持了认知延展性理论,即认知过程不仅限于生物体内部,甚至可以扩展到身体之外,涵盖与环境的互动。人体使用智能手机或笔记本帮助记忆和计算的例子,和Physarum借助外部黏液信号的策略形成了有趣的类比。此外,Physarum的记忆功能还表现出灵活性和动态调整的特征。它能够根据新出现的食物信息,重新评估黏液痕迹的价值,甚至跨越通常应避免的黏液区,勇敢地进入资源丰富的区域。这种“覆写”旧记忆的能力显示出它对环境变化的适应性,类似于复杂生物的认知处理。科学家们还发现,黏菌通过细胞融合还能实现记忆传递。

两株Physarum在融合后,未直接经历某种习惯化学习的个体会继承融合个体的记忆表现,例如对苦味剂的容忍能力。这打破了传统意义上必须通过个体学习获得记忆的观念,揭示出非脑生物之间信息共享的新可能。哲学层面上,这种现象引发了关于“记忆归属”的讨论。既然环境中留下的黏液轨迹和通过融合获得的记忆可以被不同个体使用,记忆究竟属于哪个个体或主体?一些学者提出,记忆的归属应基于对行为产生直接影响的主体,而非单纯产生记忆痕迹的个体;换言之,使用记忆的黏菌成为真正的“记忆拥有者”。这挑战了传统认知科学对记忆内在性的定义,提示我们重新思考认知和记忆的边界。黏菌的典型行为还展示了简单的习惯化学习。

例如在遭受反复刺激(如苦味剂)后,Physarum表现出逐渐减弱的回避反应,类似于动物习惯性消退。最引人注目的实验之一是观察到未训练的黏菌在与训练个体短暂融合后,表现出相同程度的习惯化反应,体现了记忆的共生传播。这种记忆转移甚至超越了神经细胞间信号传递的传统概念,成为生物学研究中极具颠覆性的新发现。黏菌的研究不仅丰富了我们对记忆机制的认识,也为人工智能和计算科学提供了启发。它们以极小的生物结构实现复杂路径优化和环境适应的能力,启示着无神经系统的分布式智能设计,挑战着人们对智能与意识基础的理解。与此同时,Physarum也成为认知科学家探索记忆、学习和环境交互的理想模型,揭示记忆本质不仅仅局限于脑神经活动,还可能存在于整个生物体与其环境的复杂系统中。

综上所述,Physarum polycephalum的研究表明,记忆并非一定需要神经系统的支持。通过利用外部环境的物理和化学痕迹,以及细胞间的信息共享,这种无脑生物展现了惊人的认知能力。它不仅重新定义了记忆的内涵和范围,也为我们理解生命的智能和适应机制提供了全新的视角。未来,借助对这种简单却高度智能系统的深入研究,科学界或许能够开发出更加高效的仿生智能系统,同时为哲学探讨心智、意识及认知的起源和本质带来深远影响。