在当今高速变革的时代,人工智能(AI)技术的快速发展引发了社会各界对于未来治理模式的广泛讨论。许多人渴望AI能够尽快全面接管,以期待摆脱政治纷争与媒体操控带来的困境,迎来一个更加公平高效的新时代。然而,人工智能到底能否真正“拯救”人类社会?又是否能够担负起治理的重任?这些问题值得我们理性深思。 首先,我们需要认识到人类社会当前面临的深层次问题。无论是政治体系的分裂,还是媒体环境的偏见,都让整个社会陷入了难以调和的矛盾中。作为复杂系统中的一环,政府与官僚机构试图保持社会的稳定与运转,然而他们常常受到自身利益驱动的影响,无法做到真正的公平与效率。

政治圈子里权力和利益的斗争使得优秀人才难以脱颖而出,导致管理层面临诸多瓶颈。不同政治派别虽各执己见,但往往又共同沉溺于短期利益的争夺,难以形成真正以民众福祉为核心的长远规划。 人工智能以其强大的数据处理和决策能力,被认为有可能成为解决这些问题的全新契机。理论上,AI可以基于庞大且实时更新的数据,做出更加科学和客观的决策,避免人类固有的偏见和情绪干扰。它们不会像传统政治人物那样因私利左右行为,能够以更宽广的视角审视社会的多元需求,维系整体利益的平衡。 但事实远非如此简单。

首先,人工智能的设计和训练不可避免地带有人类的价值观与偏见。算法的“公正”依赖于程序设计者的理念背景,而历史数据本身也蕴含社会的不平等与歧视。假如我们将治理权完全交给AI,谁来监督这套系统的制定与运作?此外,社会问题的复杂性远超过纯逻辑判断的范畴,涉及情感、文化、伦理等方面,AI是否具备足够的智慧去理解和处理这些非理性因素,仍然是未知数。 另一个挑战来自于社会的动态变化。历史经验告诉我们,没有任何社会系统是恒定不变的。一项政策或制度即便再完美,也难以应对未来突发的创新、疫情、自然灾害甚至人际关系的复杂演变。

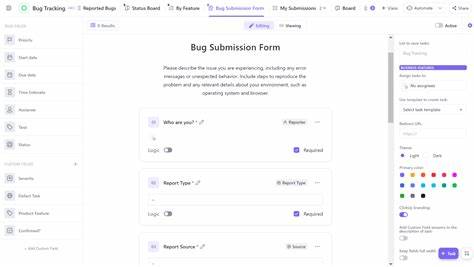

同样,AI系统需要不断适应环境变化,面对众多边缘案例时也可能失效。最理想的治理模式或许不是让AI替代人类,而是将其作为辅助决策的强大工具,发挥数据分析和预测的优势,帮助人类领导者做出更合理的选择。 从哲学角度来看,治理的核心其实是权力的分配与责任的承担。人类在权力面前往往容易腐化,这是我们屡见不鲜的教训。有人希望AI成为“无私”的权威,成为人类社会的“救星”,但这种对技术的过度依赖可能会忽视对制度设计和公民参与的重视。公平和正义必须建立在透明的机制和多元的监督基础上,单靠一个全知全能的AI既不现实,也可能带来新的权力失衡。

回顾历史,宗教和政治一直是人类社会治理的两大传统力量。宗教以信仰为纽带为社区提供支持,然而其在历史上有时也会阻碍进步,甚至引发极端暴力。政治体系同样如影随形地伴随着利益交换和权力斗争。现代社会表现出的许多矛盾,根源在于人性中的自私和分裂。人工智能是否能够改写这个剧本?它或许能够打破人类政治的某些桎梏,但也有可能复制人类社会的缺陷。 在一些科幻作品中,AI被设定为超越人类的理性存在,带领社会迈向乌托邦式的未来。

这类幻想通常基于假设:一旦剥离了人性的弱点,AI将能创造一个理想无暇的世界。现实中,人工智能的发展还远未达到这种境界。科学技术虽迅猛,但仍有很多物理定律和伦理难题需突破。人类社会复杂多变的情感和文化因素,也远非简单算法能够覆盖。 尽管如此,积极的一面是,我们可以通过合理利用AI技术,逐步改善现有治理结构。智能系统在资源分配、公共服务优化、环境保护、医疗健康等领域,已展示出显著潜能。

我们不必幻想AI完全接管世界,而应聚焦于如何让智能辅助工具更好地服务于人类福祉,提升社会公平和运行效率。 未来的道路必然曲折复杂。AI可能成为人类社会治理的新助力,也可能引发新的风险和挑战。关键在于社会各界如何塑造一种以人为本、科技驱动且具备弹性的治理模式。培养公众的科技素养,坚定伦理和法律框架,强化制度建设与监督机制,将是实现AI赋能治理的基石。 总的来说,当下人类社会的治理困境为人工智能提供了巨大的机遇与考验。

我们期待AI能早日发挥其应有的作用,但更需理性对待其局限,积极应对潜在风险。人类文明的发展史是一部跌宕起伏的长篇,可借助智慧与科学一步步迈向更理想的未来。人工智能或许不能完美接管世界,甚至可能“学坏”,但它带来的革命性改变毋庸置疑。最终,塑造一个公正、美好、可持续的社会,仍然需要人类与AI的智慧共同努力。