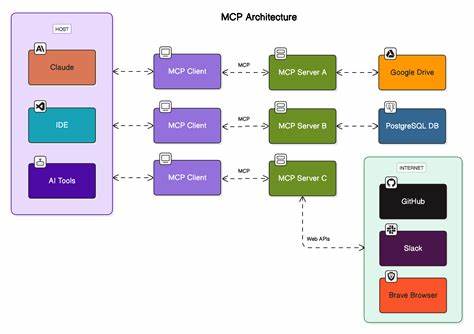

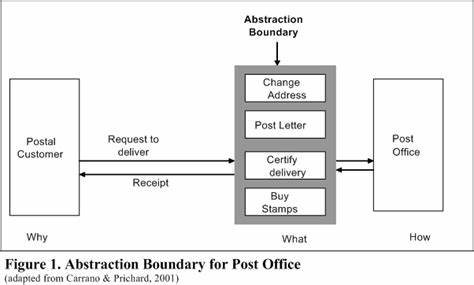

随着科技的高速发展,软件系统对扩展性和互操作性的需求日益增长。传统的插件系统往往局限于特定应用或生态,而MCP(模型上下文协议)的出现,则出乎意料地成为一个无形中连接不同工具和数据源的通用插件系统,引发了行业内外的广泛关注和深刻思考。MCP本身是一种标准化协议,初衷是为AI模型提供上下文连接的通道,让AI系统可以更智能地访问和处理各种信息。然而,它的设计哲学远超过此,正如USB-C接口所展现的多功能和灵活性,MCP实际上成为了一个“通用的功能接口”,能够支持任意系统之间的协作,这使得它的影响力不断扩大,甚至远远超出设计者的预期。传统的插件系统如浏览器扩展、IDE插件,通常依据特定API构建,限制了它们的应用场景和互操作性。而MCP以协议而非具体实现为核心思想,将插件视为不同的MCP服务器,这些服务器扮演着提供功能和服务的角色,任何支持MCP协议的应用都可以随时无缝连接,形成一个高度灵活和开放的生态系统。

这种设计产生了一个自然的网络效应。假设某个开发者为一款AI抓取服务搭建了MCP服务器,其他未涉及该服务的应用却能通过该服务器获取相关功能,应用开发者无需在代码中集成复杂的接口,用户则能享受到更多样化的功能体验。正是这种“零耦合”的连接模式,让MCP成为了一个潜力无限的通用插件系统。令人惊叹的是,MCP的通用性和灵活性使得它不仅仅局限于AI领域。比如,文章中提到的朋友用MCP协议将烤面包机和显示器连接,实现了HDMI输出,这本身就体现了MCP的跨界应用能力。从根本上说,MCP是一种“功能即服务”的协议,它并不区分功能背后的具体设备或程序,任何能通过协议发送和接收信息的设备和软件都能加入这一生态。

就像初看只是换了插口的USB-C接口,突然间它能够承载充电、数据传输、视频输出、甚至烤面包机控制协议一样,MCP则是为功能连接打开了新的可能。MCP的这一特性正好适应了现代软件开发的需求。现今的软件开发趋向于模块化和微服务架构,应用与服务之间的边界更加清晰,协同与扩展变得尤为重要。而MCP通过标准化协议,有效降低了不同系统之间的沟通成本,减少了集成复杂度,使得软件开发者可以专注于功能本身,轻松地进行组件组合和互联。与此同时,MCP也带来了创新的用户体验。用户不必在不同的应用之间频繁切换,也不需要等待某款软件开发团队专门支持某项第三方服务,而是通过网络中的MCP服务器,直接享受所需的功能。

这种按需即插即用的形式,极大地释放了软件功能和服务的创造力。值得一提的是,MCP不仅在功能层面表现突出,其本身的设计理念也反映了新时代协议设计的趋势。它强调开放、无歧视和通用,类似于网络协议的设计哲学,使得实现设备多样化和功能多样化成为可能。事实上,每个MCP服务器就像是一个微服务,整个系统通过协议连接形成了一个庞大且不断生长的生态。在这种生态中,创新和协作变成了自发行为,任何人都可自主搭建MCP服务器,贡献独特的功能和数据接口,整个生态的价值也随之提升。这种模式隐含了一个深刻的社会和技术启示:协议和标准的重要性远远超过具体实现。

当一个协议设计足够聪明和开放时,它便能催生全新的生态和应用场景,甚至革新整个行业的运作模式。MCP的出现提醒我们,未来的技术发展不仅依赖于硬件性能和算法进步,更关键的是如何构建一个开放且包容的合作平台,将不同资源、功能、设备连接起来,实现价值的最大化。目前,基于MCP协议的应用与工具正在逐步形成与完善中,诸如名为APM(Actions Per Minute)的任务管理应用就是典范。APM本质上是一个任务管理工具,但因其基于MCP服务器,实现了可扩展的插件生态,可以根据连接的服务自动变换形态和功能,比如集成了语法检查、自动下单咖啡等功能。未来,随着更多开发者和企业参与到MCP生态的建设中,我们可以预见其带来软件领域的深远变革。MCP的开源与标准化势必促进软件功能协同和创新,让软件不再是封闭的孤岛,而是开放的互联网络。

对于使用者而言,软件的智能和功能将更加多样化,用户体验将更加流畅和个性化。最终,有可能打造一个类似USB-C接口般的“功能统一入口”,在各种应用和设备中实现跨界互联,彻底改变我们与数字世界互动的方式。总结来看,MCP作为一种协议,意外地成为了普适的插件系统和连接器,呈现出软件多设备互联与多功能整合的巨大潜力。它让我们看到,简单且开放的设计理念能够带来技术与生态的爆发性成长。未来属于能够灵活整合资源、跨界合作的系统,而MCP正站在这场变革的前沿,期待更多开发者和用户加入这一开放世界,共同推动软件生态的创新与进步。随着MCP生态日益成熟,或许有一天,我们再也不会对“烤面包机居然有HDMI输出”感到惊讶,反而期待更多看似异想天开的功能成为现实。

这种创造性和突破性,正是数字时代技术发展的核心所在,也是MCP协议带给我们最珍贵的启示。