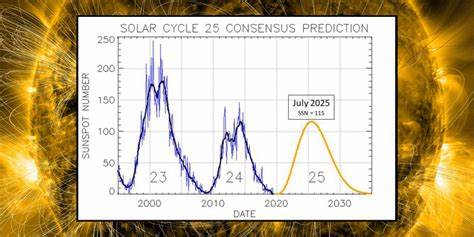

近年来,低地球轨道(LEO)卫星数量呈指数级增长,商业卫星群如SpaceX的星链项目更是将这一趋势推至高潮。星链卫星通过构建规模庞大的卫星网络,旨在实现全球高速互联网覆盖。然而,这一星座的快速部署也带来了不容忽视的安全挑战,尤其是在太阳活动周期的影响下,卫星轨道的动态变化更加复杂。太阳活动第25周期自2020年开始进入上升阶段,其特征表现为更频繁和更强烈的太阳风暴事件,也即地磁风暴,这些风暴引发地球高层大气密度的扰动,对低轨卫星产生显著的轨道阻力效应,进而影响卫星寿命及其再入时间的准确预测。了解和追踪星链卫星的再入行为,不仅有助于避免轨道碰撞和碎片产生的连锁反应,还对地面安全具有重要意义。星链卫星多以类似轨道和结构存在,使得其轨道衰减规律和再入特性在统计上具备一定的共性,用以开展大规模的再入分析和预测具有独特价值。

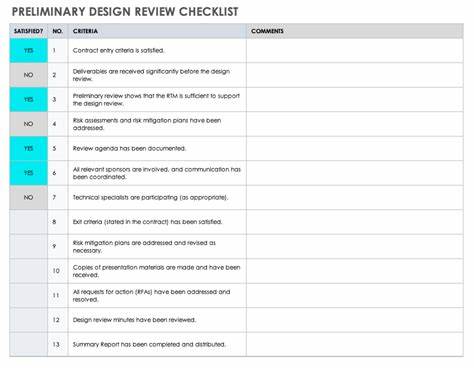

通过分析2020年至2024年间523颗星链卫星的轨道参数和再入数据,结合太阳活动指数F10.7和地磁活动指标Dst,我们能够洞悉太阳活动对卫星轨道动力的深远影响。每当地磁风暴爆发,其释放出的高能粒子和增强的电离层电流会使地球热层局部升温并膨胀,导致热层中中性原子密度大幅上升,低轨卫星遭遇更强的气动力阻力,轨道高度逐渐降低,速度加快,引发更快的轨道衰变和提前再入。基于两行元素集(TLE)数据推算的卫星轨道参数,在这些高活动期体现出更明显的轨道衰减趋势。统计显示,随着Dst指数的下降(地磁风暴强度增强),星链卫星的轨道衰减速率呈显著上升趋势,有时高达每日数十公里。同时,卫星再入预测误差随着地磁活动加剧而增大,这反映出传统轨道传播模型在强扰动环境下的不足,尤其是标准的SGP4模型缺乏对热层瞬态密度变化的直接描述。太阳辐射指数F10.7作为长周期太阳活动的代表,通过影响热层的温度和密度,为轨道阻力变化提供基础背景。

虽然与Dst的相关性中等,但高F10.7值往往伴随更频繁的地磁风暴,间接加剧卫星轨道阻力效应。在2024年5月爆发的“甘农超级风暴”案例中,卫星在近280公里参考高度时遭遇剧烈衰减,轨道高度快速下降至100公里再入,速度达到7.85公里/秒,远快于平时衰减速率。这类极端事件警示运营商需密切关注太阳和地磁活动,合理调整卫星轨道及控制策略。星链卫星设计的演进,包括质量和面积的增加,也影响其对轨道阻力的响应,导致再入行为存在一定的差异性,需要在轨道模型中将这些参数纳入考虑。持续增强的太阳活动和卫星数量的双重影响,令围绕地球空间的轨道环境不断恶化,若不加以有效管理,极有可能引发“凯斯勒综合征”——即卫星和碎片连锁碰撞,形成不可控的碎片云层,严重威胁空间系统和地面安全。为了应对挑战,提升预报精度成为当前研究的重点方向。

通过结合高频率、高精度的轨道数据,吸纳先进的物理驱动模型及空间天气实时参数,能够更准确预判卫星的轨道演变和再入时间。此外,空间天气预报及卫星姿态控制策略的优化同样会极大提升再入风险管控。总体来看,太阳活动第25周期上升期为研究太阳—地球系统与卫星轨道力学交互提供了理想场景。星链卫星庞大的数据量与相似的轨道参数,为建立具统计显著性的轨道阻力与磁暴强度定量关系奠定基础。未来,随着观测技术的进步和计算模型的提升,卫星运营与空间天气研判将更加精准,助力构建安全、可持续的近地空间利用环境。结合国际合作加强轨道数据共享与监控,形成动态预警和协同决策机制,将是避免轨道碎片激增及卫星碰撞灾难的关键。

星链卫星再入轨迹的系统追踪,不仅是空间科学的研究热点,也是保障地面与空间资产安全的战略任务。通过深入发掘太阳活动和地磁风暴对卫星轨道衰减的机制,有助于推动空间交通管理和轨道碎片风险控制迈上新台阶。随着人类活动进入史无前例的空间高密度时代,研究太阳周期与卫星再入轨迹之间的关联,响应空间天气变化,已成为维护航天安全的核心议题。