道格拉斯·亚当斯,这位英国作家,以其充满机智与幽默的科幻作品《银河系漫游指南》闻名于世。虽然他的作品诞生于上世纪七十年代末,但其中隐含的许多科技预见,尤其是在人工智能和智能设备领域,直到几十年后才逐渐显现出惊人的现实意义。亚当斯对未来科技发展的敏锐洞察,让他无意中成为了一位非凡的先知。 在今天的数字时代,我们面对无处不在的人工智能聊天机器人、语音助手和智能家电,这些技术已经深刻改变了我们的生活方式和交互习惯。许多使用者无时无刻不在体验着种种“友好”但又令人厌烦的科技服务,而令人意外的是,亚当斯早已通过他笔下的角色和故事,描绘了这种复杂而矛盾的未来图景。 亚当斯创造了“深思”电脑,这是一个旷日持久、寻求终极答案的超级计算机,历经七百五十万年最终给出的答案是“42”。

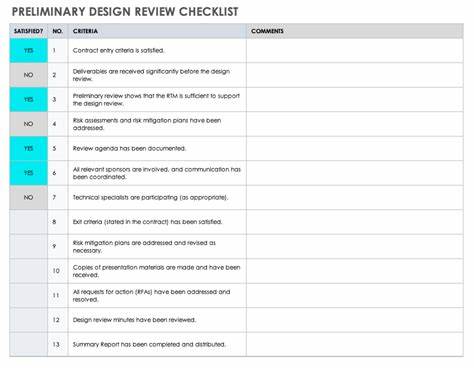

这句简洁的数字不仅成了科幻文学史上的经典,更隐喻了科技时代一个极为核心的问题——拥有强大计算能力并不代表我们拥有对问题的真正理解。换言之,技术的进步无法替代人类对“正确问题”的追问与思考。正如当下对人工智能的使用,成功背后更大程度取决于人类如何提问、如何引导,而这正是“提示工程”或称“提示设计”的核心。 亚当斯不仅探讨了技术的智能,也细致刻画了我们与机器之间复杂而微妙的人机互动。剧中船载电脑Eddie的设定尤为典型,这台互动式计算机表现得自信满满,却让人极度抓狂。Eddie的过度热情和不请自来的“帮助”,明显体现了技术设计者为迎合商业利益而导致的用户体验缺陷。

早在1978年,亚当斯便指出这种过度介入与干扰的弊端,比起后来微软办公软件中臭名昭著的Clippy助手早了近二十年。 Clippy的出现,虽然带有人工智能元素,但给用户带来的更多是困扰和愤怒。无人喜欢被一个不断跳跃的纸夹干扰写作流程,这种被强加的帮助反而成为了负担。亚当斯对这一现象的调侃和批判,不仅揭示了技术普及过程中用户痛点的普遍性,也反映了企业在科技创新中往往忽视了人的主观体验。如今,Google的Gemini等大型语言模型开始频繁介入我们的日常通讯与事务处理,人们再也无法简单选择关闭或移除,用户与技术之间的界限越来越模糊。 亚当斯描绘的未来并非如电影《终结者》般的机械杀戮,而是被繁琐而无休止的机器对话沦为折磨。

智能家电成为新时代的独特存在,它们被赋予了声音和“性格”,却也令使用者感到无奈和厌烦。现代生活中,厨房里的搅拌机竟被配备了语音激活功能,用户往往在不知情的状况下被迫与这些智能设备对话,由此带来的尴尬与无力,正是亚当斯笔下“天才商业愚蠢”的现实映射。 面对这样的场景,许多人都会想要逃离智能设备的束缚,追求一台“傻瓜式”的电视或家用电器,回归简单直接的使用体验。但在市场趋势和企业策略的推动下,这种需求几乎处于被边缘化的状态。智能设备的普及不仅带来便利,也引发了关于隐私、安全,以及人与机器关系的新一轮思考。 亚当斯的作品不只是科技的预言,更是一种对人类智慧和幽默感的呼唤。

他认为,真正的洞察力往往包含幽默元素,没有笑声和机智,智慧也缺乏生命力。幽默成为连接人类与冰冷机械之间的桥梁,也是人类面对未来迷茫时的一种自我调节方式。正如他对科技的讽刺中蕴含的温情,现代社会在冷冰冰的技术背后,依旧需要保持笑对人生的态度。 回顾亚当斯对未来的描绘,我们不难发现,人工智能的流行及智能设备的泛滥早已映射在他的讽刺幽默中。那些看似荒诞的设定,其实是对技术发展过程中可能出现的弊端和挑战的前瞻警示。如今,当我们在智能手机、语音助手和各种智能家电之间穿梭时,或许更应该怀着一份敬畏和审慎,思考如何让技术真正服务于人类,而非反过来束缚和烦扰人类。

此外,亚当斯对问题本质的认识提醒我们,科技虽然日新月异,但智慧的缺乏将使所有发明和创新失去意义。机器可以提供海量答案,但只有明确且深刻的问题,才能引导我们走向真正的理解和进步。在与人工智能互动的时代,我们需要培养的,不仅是技术应用技能,更是洞察事物本质的智慧和批判性思维。 综上所述,道格拉斯·亚当斯不仅赋予了科幻文学丰富的幽默色彩,也为我们洞察今天的科技世界提供了宝贵的视角。面对不断渗透生活的智能机器和AI服务,或许最好的态度,正如他那句永恒的信条,“别惊慌”。在笑中思考,用幽默化解焦躁,用智慧引领未来,我们将更有力量应对这个充满不确定性的科技新时代。

。