在当今科技飞速发展的时代,软件工程师的角色和工作方式正经历前所未有的变革。尤其是生成式人工智能技术的兴起,为软件开发带来了全新的思路和方法,帮助工程师们在解决复杂且非结构化的问题时提供了更多的可能性。在这种背景下,来自印第安纳大学的一名博士生发起了一项创新性的研究,旨在深入探讨软件工程师如何在有无生成式AI辅助的情况下,解决实际工作中遇到的复杂问题。这项研究特意关注了不同经验层次的软件工程师,试图揭示初学者与专家在解决问题过程中的关键异同。 此次研究的重要性不言而喻。乍看之下,软件工程师无论资历深浅,面对问题时都在尝试寻求最佳的解决方案,但他们的思考路径、方法应用以及对工具的依赖程度,往往存在较大差异。

初学者可能更倾向于按照既定步骤或指导手册操作,对于新技术的掌握多停留于表层;而专家则能够在复杂环境中灵活运用多种工具,快速调整策略,有效解决难题。随着生成式AI的加入,这种差异是否被拉近或被放大,成为了研究的核心问题。 研究采用认知访谈(cognitive interview)方法,邀请参与者在回忆自身解决一项非结构化软件工程问题的过程中,进行“思考大声说”(think-aloud)环节。通过参与者口述解决方案的思考过程,研究者能够捕捉到更加真实且细致的认知策略、心理活动及决策逻辑。此外,访谈也涵盖是否使用生成式AI辅助,以及如何与该技术互动等重要细节,为理解生成式AI在实际工作中的应用情况提供了宝贵的数据。 参与条件方面,本研究面向两类软件工程师群体开放。

定义初学者的标准包括工作经验累计少于五年,或处于初级入口或初级职位;定义专家则为工作经验累计超过五年,或在高级及以上职位上的软件工程师。这一区分为后续分析提供了清晰的框架,使研究结果能够精确反映经验差异对认知模式的影响。 该研究的长远目标契合软件工程教育和职业发展的需求。通过系统了解不同经验层次的软件工程师如何应用生成式AI,不仅可以为高校软件工程课程提供实践导向的教学设计方案,也能为企业培训项目制定针对性更强的内容和方法。特别是在数字化转型的浪潮中,企业对提升软件团队效率和创新能力的关注持续升温,掌握生成式AI的有效利用成为关键竞争力。 一些行业专家认为,生成式AI的广泛运用或将彻底重塑软件开发流程。

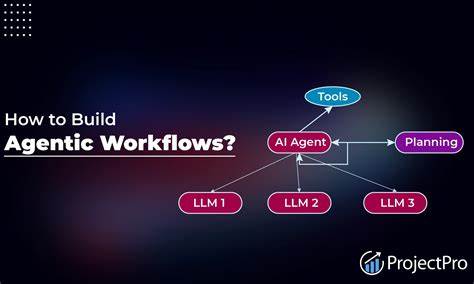

例如,生成式代码自动补全、智能错误排查乃至自动化测试等功能已经被集成入主流开发环境中,大幅降低了部分重复性工作负担,也提升了代码质量和开发速度。然而,这些工具是否真正改变了工程师的思考方式,还是仅仅辅助执行层面的任务,仍缺乏深入探讨。 此项研究正是在弥补这一学术空白。通过细致的数据收集与分析,研究者期望构建一个基础理论框架,帮助业界理解专业知识、经验积累与新兴AI技术之间的动态关系。对于初学者而言,可能需要强化基于生成式AI的技能培训,确保工具能够有效辅助其技能提升;对于专家,则需要探索如何在保有自主创新能力的同时,最大化利用AI辅助潜力。 此外,认知访谈方法本身的引入也为软件工程研究提供了新的视角。

传统上,软件工程领域多采用量化分析、案例研究或行为测量,而认知访谈这种质性方法,可以更全面地揭示工程师内心的认知策略和决策机制,有助于设计更人性化、符合认知规律的工具和流程。 研究采用问卷调查作为入门筛选,确保参与者符合研究对经验层次的分类标准。参与者在完成简短问卷后,将进一步了解访谈安排和相关细节,建立充分知情同意。整个访谈预计耗时约两小时,研究保证所有参与信息仅用于科学研究,严格遵守数据保密原则。 对广大软件工程师来说,参与这样具前瞻性和实践指导意义的研究,不仅能够反思自身的工作习惯和问题解决模式,还能对行业发展趋势有更深入的认知。此外,研究结果将反馈于学术与企业培训两大方向,为软件工程师职业生涯路径和技能打造提供重要参考。

总体而言,这项研究代表了软件工程与人工智能交叉领域的前沿探索。它不仅聚焦技术工具本身,更深入挖掘人机协作背后的认知机制,为新时代软件工程人才培养奠定科学基础。随着生成式AI技术的不断进步,相信类似此类研究的价值会日益凸显,助力构建更加智能、高效、创新的软件开发生态系统。 如果你是一名具备一定软件开发经验的工程师,无论你是初级入门者还是资深专家,都诚邀你参与这场具有革新意义的研究。通过回顾和分享你解决实际问题的心得,你将成为推动行业进步的重要力量。未来,软件工程的教学和培训将更加精准和个性化,助力每一位工程师在生成式AI时代取得更大成功。

。