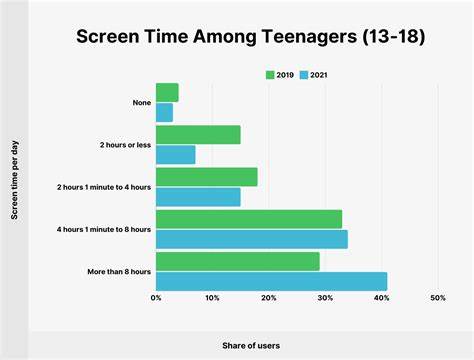

随着智能手机和社交媒体的飞速发展,青少年的生活方式和社交行为也发生了翻天覆地的变化。纪录片制作人和社会学者通过长时间录制数十位青少年的手机使用情况,揭示了他们在数字世界中的内心世界、社交关系和面临的挑战。这些录制内容不仅展现了青少年日常的零碎碎片,更是一面映照现代社会年轻人心理健康和成长困境的镜子。 从这些宝贵的资料中可以看出,青少年在手机和社交媒体上的活动远超外界想象。他们不仅在网络上积极交流,还频繁分享极具私人性质的内容,包括性表达、情感纠葛甚至悲观的自我认知。社交媒体成为一个让他们展示自我的平台,同时也成为“毒瘾”般的诱惑源,困扰着他们的心智发展。

一个突出的现象是,许多青少年在网络空间中经历了诸如网络欺凌、性骚扰、甚至传播和接受不恰当性内容等问题。对于外界充满隐蔽性的这些经历,他们很少主动向成人倾诉,导致心理负担日益沉重。同时,白人至上主义的美学标准也通过社交媒体在无形中影响着年轻人的自我认同,许多孩子感受到容貌和身份上的压力,这些因素综合起来,严重影响他们的自尊和幸福感。 纪录片的制作过程中,制作者尝试深入青少年的生活,既包括他们的现实世界,也涵盖虚拟社交平台上的互动。通过真实的录屏内容与面对面访谈交织,显现了一个多维度的青少年成长环境。他们在卧室中拍摄“挑逗”视频,距离父母不远处却营造完全不同的隐私空间;他们秘密溜出窗户,与朋友或伴侣共度时光;还有的自发参与极限行为测试,如最长禁食91小时,体现了一种对极端体验的渴望。

这部纪录作品挑战了传统的家长视角。许多家长对于孩子的手机屏幕始终感到陌生甚至无力干预,“不断争吵”成为家庭生活中的常态。然而,更深入的观察揭示,这种状况与成人的缺席和沟通匮乏密切相关。纪录片作者自身也是两位青少年的母亲,她坦言最初曾责怪孩子沉迷手机,经过项目的沉浸式体验后,认识到社交媒体本质上设计为“成瘾”,像毒瘾一样难以摆脱。这个认知转换推动母子关系更为开放,也呼吁家长和社会以更理解和支持的姿态面对这一新生态。 从社会角度看,青少年的网络经历反映出监管真空。

虽然部分国家开始对未成年人的社交媒体使用设限,但整体上行业缺乏有效自律,商业利益主导下,社交平台最大化用户停留时间和参与度,甚至利用脑科学原理设计“钩子”,深度绑定用户,忽视了行为的负面后果。更令人担忧的是,青少年的沟通与自我表达权被转让给了这些营利性企业,信息被商品化,用户变成了算法背后的产品,这种状况进一步限制了他们的健康发展。 在这条“数字荒野”中,部分青少年试图自我保护并发挥积极作用。纪录片中出现了一位年仅20岁的年轻人,主动收集社会中的不法行为证据,通过社交媒体揭露施害者,他所代表的“网络监督者”形象,某种程度上填补了成人监管的空白。然而,这样的介入也是双刃剑,社交媒体的“取消文化”既有正义伸张的力量,也存在缺乏公正和过度暴露的风险。 纪录片吸引人之处还在于采访者自身的态度呈现。

作为成人与调查者,她在保持尊重与旁观的立场中,面对许多痛苦的青春故事仍然沉着冷静,但内心深处并非无感。面对受害者的哭泣和倔强,她的关注更像是默默陪伴而非干预,强调让故事本身被听见、被真实传达。成年人的沉默、无力,以及尝试“进去却又保持距离”的挣扎,成为影片重要的隐含主题。 纪录片制作人与被摄青少年之间建立的信任是成功的关键。她强调,仅有冷静的理性观察是不够的,需要真诚的关怀与了解,才可能打开年轻人的防备。这种跨代沟通正是解决当前青少年网络生态问题的突破口。

片中青少年也承认,远离手机和社交媒体的时刻,往往是最幸福和自在的时光,他们渴望真正的人际连接,渴望不被数字世界绑架的自由。 回顾青少年在网络上的表现,既有世故的成熟,也有天真的无知。他们模仿流行文化和名人效应,把“爆红”视为社交成功和自我价值的象征。无论是制作“足部照片”还是考虑“如果能上热搜会不会制作性爱录像带”,都透露出渴望被关注的强烈欲望,同时也暴露了网络成名背后的空虚与危险。 这反映了一个更深层次的社会现象:青少年正生活在一个以外貌、曝光率和流量决定价值的文化中,这无形中压迫他们的自尊和心理健康,也剪断了代际之间的理解桥梁。社会需要更多介入,不仅是技术层面的监管,更包括教育和心理支持。

学校和社区应成为连接数字世界和现实生活的纽带,引导青少年建立健康的自我认知和社交模式。 此外,纪录片制作者呼吁从制度层面推动变革。借鉴历史上对烟草危害的监管经验,社交媒体的负面效应也应该被被广泛承认和公开警示。一些国家已经采取了限制未成年人使用社交平台的措施,也有公益组织争取发布健康使用警告,这些尝试都值得借鉴和推广。同时,技术公司应承担起社会责任,设计更安全、透明和尊重用户权利的产品,减少对青少年的干扰和侵害。 在纪录拍摄之外,制作者积极参与政策倡导与公众教育,推动社会各界共同关注这个议题。

她希望建立类似公共交通、电力等公共设施的“公共沟通平台”,提供不以盈利为目的的信息交流空间,保障青少年的隐私与信息安全。这种大胆设想代表了对未来数字生态健康发展的一个方向。 数字时代的青少年正站在极具挑战性的“荒野”中。纪录片让我们看到了他们的真实模样,听到了他们的心声,也感受到了成长中的痛苦和挣扎。作为家长、教育者和社会成员,我们不能逃避或责备,而是应当以更多的理解、陪伴和行动,共同营造一个更安全、更有支持力的成长环境。青少年的数字生活不仅仅关乎他们个人,也关乎整个社会未来的健康与和谐。

让我们从倾听开始,走进他们的生活,携手迎接数字时代的挑战。