在复杂的软件系统设计中,“隐式优于显式”这一原则逐渐被业界广泛认可,尤其在分布式系统和云计算架构领域,其重要性更是不言而喻。本文围绕这一理念展开探讨,结合大型科技公司真实案例,阐述隐式设计在提升系统稳定性、降低人为失误以及简化开发流程上的核心优势。随着技术的不断发展,现代系统的规模和复杂度迅速提升,开发者面临的挑战也愈加严峻。显式设计虽然带来了清晰直观的逻辑和可控性,但在庞大系统中强制开发者处理每一个细节,往往会导致过度复杂和潜在的疏漏。隐式设计通过在系统底层内置智能处理机制,让许多容错、重试和资源管理等细节自动完成,为开发者减轻负担,确保系统在出现异常时能够自动自愈。2025年6月,Google Cloud经历了一次全球范围的服务中断事件,其官方报告揭露了一系列潜在风险和设计缺陷。

根源是一项政策配置中存在空白字段,这些未被妥善处理的边缘值直接导致了服务崩溃和区域级别的连锁反应。更令人警醒的是,部分应对措施缺乏隐式处理,如缺少充分的随机指数退避机制,导致所谓“群体效应”过载背后的关键系统资源。这种设计失误暴露了显式处理在大型系统维护中的弊端:开发者需要针对每个边缘行为编写特殊逻辑,稍有疏忽就会引发生态级别的故障。相较之下,隐式设计理念强调基础设施和平台自动承担这类职责。以Kubernetes为例,其内建的CrashLoopBackoff机制通过隐式的方式控制容器重启频率,有效避免了故障引发的资源争抢和连锁崩溃。用户无需在应用层代码中手动编写复杂的重试策略,就能享受到稳定的运行环境。

这不仅提升了运维效率,也大幅减少了人为操作导致的风险。隐式设计追求的是以合理的默认设置自动处理常见问题,而非要求开发者对每一次请求都进行明确的处理方案定义。这种方式使得系统能够在面对意外条件时自动调整行为,保障整体健壮性。显式设计虽然在某些场景下能提升灵活性,但当系统规模超越一定阈值,人工干预成本和错误概率也随之剧增。比如在 Shopify的卡片保管系统中,早期缺乏针对特定返回码的自动重试策略,导致服务出现间歇性故障。团队不得不紧急修改代码以应对该问题,显露出显式策略在动态网络环境下的脆弱性。

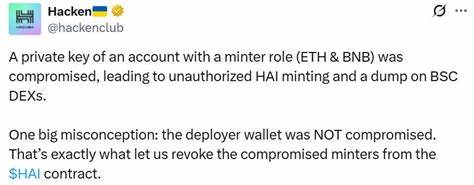

与之对比,若采用隐式机制,如服务网格自动实现统一的流控和重试逻辑,问题往往可以在无需人工干预的情况下自动缓解或解决。隐式并不意味着放弃控制,而是在设计时将通用职责和可能的异常处理封装在平台层,使得业务开发专注于核心逻辑,提升开发效率和代码可维护性。这种分层思想强化了系统的模块化和自治性,是大规模分布式系统必备的设计策略。隐式设计同样受到软件安全性的青睐。通过统一隐式的身份认证、权限管理和访问控制,系统能够在不增加显式代码复杂度的情况下保障安全边界。相反,过分依赖显式配置往往会带来配置错误和安全漏洞,影响系统整体可信度。

当然,隐式原则也需要有度。某些情况下,过度依赖隐式行为可能导致不可预料的副作用,难以调试。设计师必须平衡隐式灵活性和显式明确性,根据实际需求和团队能力进行合理取舍。总结来看,“隐式优于显式”的理念在现代分布式系统设计中体现出不可替代的价值。它不仅简化了复杂环境下的开发和运维流程,还提高了系统的容错能力和稳定性。通过隐式机制减轻人工负担,减少人为出错,是大型云平台和互联网服务走向成熟的重要因素。

未来,随着云原生技术和服务网格的演进,这一理念将更加深入人心,成为软件工程师必修的设计哲学。选择隐式设计,就是为系统的长期健康和可持续发展奠定坚实基础。