在当今数字化迅速发展的时代,网络安全已成为企业和个人不可忽视的核心问题。尽管多数人希望实现完全的安全防护,但绝对安全的理念实际上是一种危险的误区。原因很简单,人与技术的复杂性决定了任何系统都无法做到百分之百的安全。真正有效的网络安全策略,应该建立在认知风险、提升攻击成本和持续改进的基础之上。人类不可避免的错误是网络安全难以完美的首要因素。无论技术多么先进,操作人员依然可能配置错误、受到钓鱼攻击或者使用弱密码,这些行为都会为攻击者打开方便之门。

与此同样重要的是,没有任何软件系统可以做到完全无漏洞。复杂的软件中漏洞在所难免,零日攻击便是说明;攻击者利用这些尚未发现或尚未修补的漏洞,获得系统访问权或控制权。此现象促使企业必须不断打补丁,维持系统的安全成熟度。攻击形式的不断演进也让安全防御变得异常艰难。黑客和网络犯罪团伙不断研发新型恶意软件和攻击手段,只需一次成功就能带来巨大损失;防御者则始终处于被动反应的位置。此外,现代数字生态系统的高度互联性加剧了风险。

API、云服务、第三方工具以及物联网的普及扩大了攻击面,一个薄弱环节可能导致整条链条遭到攻破。即使是物理安全措施也不能完全弥补数字安全的不足。设备被盗、内部人员作恶、硬件被篡改等,都可能直接绕过软件防护。现实中,完美的安全不仅要求无限的时间、金钱和资源投入,也可能严重影响系统的可用性和性能,因此安全策略往往需要在理想和实际之间做权衡。网络安全的核心是风险管理,而非消灭风险。安全的目标应该是有效减少安全事件发生的概率,并将潜在损失降到最低。

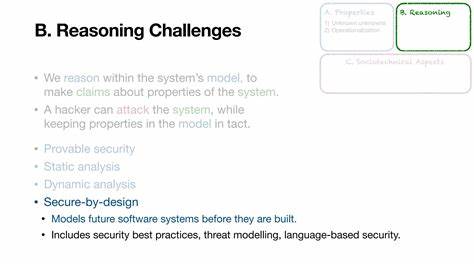

面对这些挑战,建设一种称为“弹性安全”理念的防御体系尤为关键。弹性安全指的是构建多层防御架构,注重监测与响应,以及实施持续的风险管理。由此来看,所谓“根除网络安全隐患”的目标,将不再是追求绝对防御,而是不断强化攻击者实施攻击的难度。安全可以被视作一种动态的攻防平衡,其核心在于提升攻击者的成本。以苹果公司对抗iPhone越狱为例,昔日越狱工具发布速度极快,只需几周时间即可攻破新系统。而随着苹果在内存安全编程语言、沙箱机制以及硬件级别防护技术诸如指针认证的不断升级,攻击者开发有效越狱工具的成本大幅提高,时间延长至数月甚至数年。

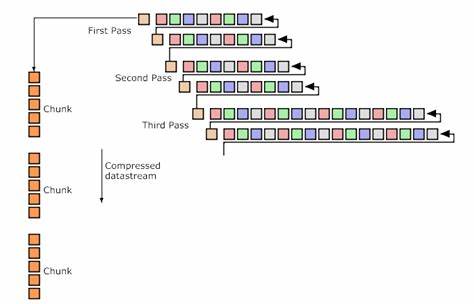

这意味着即便无法绝对防止攻击,也极大地减少了攻击者成功的可能性和攻击频率,从而保护了无数用户的数据安全。实现这种防御强化的一个有效方法是“反例引导强化循环”。这一模式强调将每一次成功的攻击都当作反例,作为反馈信号,来诊断漏洞、改进系统并验证修复,形成一个持续迭代的安全提升过程。当新威胁被发现时,首先需要迅速识别和收集该漏洞信息,可能来源包括漏洞赏金项目、模糊测试工具、红队演习或者安全研究者的公开报告。随后对攻击的根本原因进行深入分析,查明为何安全假设失效、漏洞未被检测,或者是系统设计存在缺陷。根据诊断结果,针对性地加强静态代码分析规则、扩展动态检测功能、更新编译器设置,甚至调整硬件配置来堵塞安全漏洞。

再通过回归测试和利用漏洞示例验证修复的有效性,确保漏洞不再复现,同时提升类似漏洞的防护能力。该过程并非一蹴而就,而是一个需要持续重复的闭环,不断提高攻击门槛,帮助系统达到经验上的收敛,逐渐增强现实环境下的安全韧性。切实将这种方法应用于不同职责的团队对于保障整体安全效果至关重要。安全主管应积极推动和管理公开的漏洞赏金计划,不断获取高质量的漏洞反馈数据,结合关键绩效指标追踪防御能力的提升。开发与运维工程师需将基于覆盖引导的模糊测试整合入持续集成流程,实现自动化漏洞检测和跟踪。静态分析团队则应对漏检漏洞进行回归测试规则编写,确保类似的缺陷不再出现。

底层架构和性能团队需要对处理器微代码及编译器优化做深入审核,防范诸如侧信道攻击之类的隐蔽风险。产品经理除了技术指标外,应挖掘安全改进在降低业务风险、提升合规性和降低保险成本方面的价值,向决策层有效传达安全投资的商业回报。总结而言,完全消除网络安全风险是不现实的,但通过提升攻击代价,让简单攻击变得高成本甚至不可行,网络安全问题可以得到大幅缓解。每一次成功的攻击都是安全体系的警钟,也是加强改进的宝贵机会。反例引导强化的持续循环将传统被动修补转变为主动防御和持续优化,实现网络安全从应急响应到战略规划的根本转变。安全不是一蹴而就的胜利,而是一次又一次攻击防御能力的积累和升级,通过每一个反例不断筑起坚固防线,网络安全终将在不断努力中变得更加稳固和可信。

。