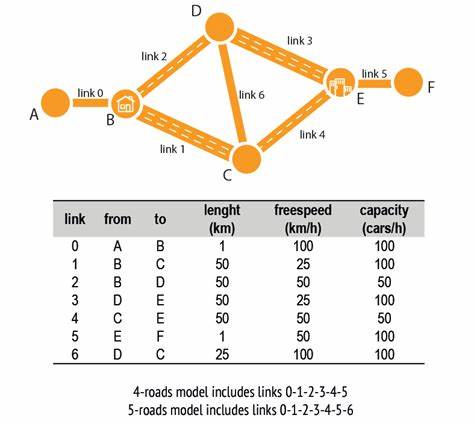

布雷斯悖论作为交通流理论中的一个经典悖论,揭示了一种令人难以置信却又确凿存在的现象:在某些情况下,向交通网络中增加新的道路反而会导致整体交通效率下降,行车时间变长。这种反直觉的现象最早由德国数学家迪特尔·布雷斯(Dietrich Braess)于1968年提出,因此被称为布雷斯悖论。这个悖论不仅挑战了传统的交通规划观念,还对复杂网络的优化设计提出了新的视角和思考。布雷斯悖论的核心思想在于,交通参与者在选择路径时,往往基于个人利益最大化原则,即选择能够最短时间到达目的地的路线。然而,当某条新道路被加入后,个体驾驶者会重新调整自己的路径选择,使得更短的路线被更多人使用,导致路网中的某些路段出现拥堵。最终,所有人的整体行驶时间都可能比新增道路之前更长,这种现象被称为“纳什均衡”下的劣势现象。

这个悖论不仅在理论上提供了丰富的数学模型,还为城市交通管理和基础设施规划带来了重要启示。传统观念认为增加道路意味着缓解交通压力,但布雷斯悖论提醒我们,单纯地扩充道路容量未必有效,甚至可能适得其反。因此,合理的交通网络设计需要深入理解交通行为和网络动态,采用包括限制某些路径、调整信号控制、优化公共交通等多维度方法来实现整体交通效率的提升。随着城市化进程不断加快,交通拥堵成为全球大城市普遍面临的难题,布雷斯悖论的研究价值愈发凸显。各国政府和学术界开始借助计算机模拟和大数据分析,研究如何优化复杂路网结构,避免陷入布雷斯悖论带来的困境。例如,利用智能交通系统(ITS)对实时路径选择进行动态调节,减少盲目跟风的现象,或者引导司机选择整体最优而非个人最短路径的行车策略,都成为缓解交通拥堵的创新方案。

此外,布雷斯悖论的概念在其他网络系统中也有广泛应用,如通信网络、电力网络乃至社会网络中资源分配的问题。在这些领域,类似的“增添资源反而降低效率”的现象也时有发生,从网络流量管理到供应链优化,布雷斯悖论为理解复杂系统中的无序竞争和协同提供了重要理论基础。尽管布雷斯悖论看似违反直觉,但其背后的逻辑严密且符合博弈论的原理。它强调了个体行为与整体效果之间复杂的相互关系,提示我们在进行系统设计时应避免片面追求局部最优。对交通规划者而言,这意味着需要综合考虑驾驶者行为模式、交通网络结构以及政策导向等多方面因素,以实现真正的交通优化。综上所述,布雷斯悖论不仅是交通流理论领域的一个重要里程碑,更是复杂系统研究中的一把钥匙,帮助我们理解和解决现代社会中日益突出的问题。

随着计算能力的提升和智能技术的发展,未来基于布雷斯悖论的研究将不断深化,为更加高效和可持续的城市交通环境创造新的可能性。在关注布雷斯悖论的过程中,我们更应意识到,科学的智慧不仅仅在于增加资源,更在于合理配置和优化利用,只有如此,才能真正实现人类社会的进步与发展。