东亚地区近年来针对空气污染的治理措施取得了显著成效,尤其是硫酸盐气溶胶排放的减少,为区域环境改善带来了积极变化。然而,这一清理行动在气候层面上却引发了不容忽视的连锁反应。气溶胶在大气中可反射太阳辐射,具有冷却地球表面的效应,减少其排放实际上削弱了这一冷却作用,暴露出长期被气溶胶掩盖的温室气体效应,从而加速了全球表面温度的升高。本文将围绕东亚气溶胶清理的最新科学研究展开探讨,解读其对全球变暖的意义。全球气候变化是由多种因素共同作用的复杂过程,其中温室气体排放是主要驱动力。与此同时,大气中也存在大量气溶胶颗粒,这些颗粒可以直接反射和散射太阳辐射,降低到达地面的太阳能量,从而产生一定的降温效应。

硫酸盐气溶胶是其中最重要的一种,尤其在东亚,长期的工业活动使其排放量居高不下,显著影响了区域乃至全球的气候系统。随着东亚国家特别是中国从2010年起大力实施清洁空气政策,硫酸盐气溶胶排放开始迅速下降,经过多年的减排努力,累计减少比例达到约75%。这一变化虽然极大缓解了雾霾和空气污染问题,但带来的气候影响同样值得深入关注。气溶胶通过减少太阳短波辐射的入射,有效地为地球“遮阴”,这在全球变暖的大背景下起到了一种“遮挡”温室气体效应的作用。当东亚地区的硫酸盐气溶胶排放下降后,这种遮挡作用被削弱,导致“隐藏”的温室气体导致的地表变暖得以显现,表现为全球平均温度上升速度的加快。多项最新地球系统模式研究表明,从2010年起,东亚地区气溶胶的急剧减少导致全球平均地表温度在几十年稳定上升趋势的基础上,加速了大约0.07摄氏度的升温。

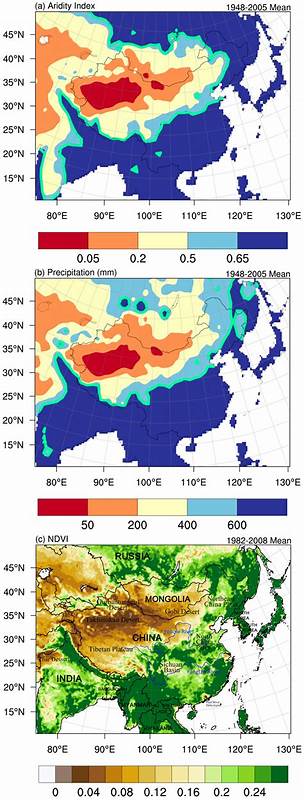

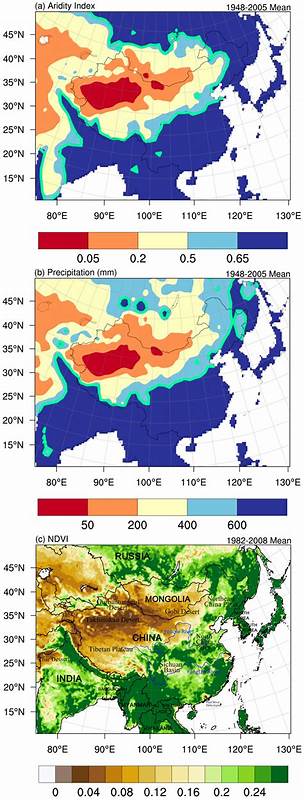

尽管这一数字看似不大,却是全球温升速率加快的重要组成部分。正是由于东亚对硫酸盐气溶胶排放的削减,全球海洋表面温度也出现明显上升,尤其是在北太平洋地区,这种区域加热趋势与最新卫星观测结果高度一致。此外,气溶胶减少对大气辐射平衡的影响在北太平洋及东亚沿岸区域更为显著。气溶胶颗粒的减少使得该区域顶部大气的净入射辐射增强,进一步推动了局部及远距离的海面温度升高。这不仅改变了区域气候,也可能通过远程气候反馈影响全球的气候系统。东亚气溶胶减少还带来了降水模式的变化,表现为全球范围内的微弱增湿,尤其在东亚夏季降水显著增加,同时推动了北大西洋及北美西部的降水变化。

这表明气溶胶变化对水循环系统同样具有不可忽视的调节作用。尽管气溶胶排放减少对空气质量改善具有巨大益处,但其导致的“隐性”全球变暖挑战也为气候政策制定提出了新难题。治理大气污染意味着减少大气中能够反射太阳辐射的颗粒物,从而解除对温室气体变暖效应的掩盖。因而,如何协调空气质量和气候变暖之间的矛盾,成为各国应对气候变化过程中的核心议题之一。目前东亚地区的气溶胶排放减少趋势仍在继续,但减速明显,因为硫酸盐排放量已降至约2010年水平的25%。未来,气溶胶排放的进一步减少对气候变暖的直接贡献可能趋于缓和,但从长远来看,温室气体的积累效应仍将成为主导。

与此同时,其他因素,如全球甲烷浓度的上升和国际航运业减少硫排放的政策,也在叠加影响全球能源平衡,进一步复杂化气候变化情景。现代气候科学依赖于先进的地球系统模型来模拟气溶胶对辐射的直接和间接效应。东亚气溶胶的快速减少为科学家们提供了极佳的自然实验场景,应用多模式、多集合的模拟体系正日益揭示出这一区域性排放变化对全球气候系统的辐射、温度及气候模式影响。尽管模型存在一定分歧,尤其是在气溶胶-云相互作用方面的不确定性,但总体结论指向东亚气溶胶减少对全球变暖加速的贡献不可忽视。未来的研究重点将聚焦于更细致地理解气溶胶与云层之间的复杂反馈机制,及其对气候敏感性的调节。此外,监测技术和遥感观测的进步,也促使科学界更准确地捕捉变化趋势及地理分布,支持政策制定和气候预测。

总之,东亚空气污染治理虽为改善区域环境质量立下汗马功劳,但所带来的气候影响在全球范围显现。气溶胶作为气候冷却剂的减少,使得由温室气体引发的温升得以暴露并加速全球的变暖进程。理解这一联系对制定平衡空气质量和气候政策具有重要意义。未来,在继续推进大气污染治理的同时,强化温室气体减排和气候适应措施,是确保东亚乃至全球实现可持续环境目标的关键路径。