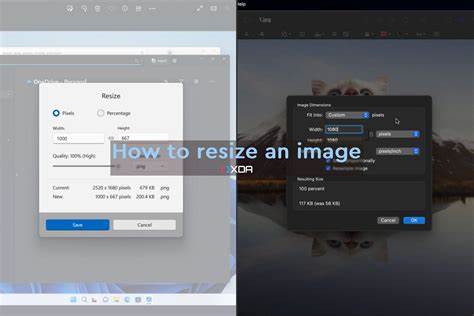

在计算机视觉领域,COCO格式因其详细的标注方式和广泛的适用性而备受青睐。COCO(Common Objects in Context)格式不仅包括对象的边界框信息,还涵盖了多种标注细节,如分割区域和关键点。随着深度学习模型对图像尺寸的要求不同,图像尺寸调整成为预处理过程中不可避免的重要步骤。然而,该操作若未同步更新标注信息,极有可能导致训练数据质量下降,进而影响模型表现。因此,如何在调整图像尺寸的同时保持COCO格式标注的准确性,成为众多视觉工程师关注的重点。 图像尺寸调整的本质是将原图按一定比例缩放至目标尺寸。

这一过程虽然在直观上简单,但在实践中需注意图像内容与其对应标注框的严格对应关系。例如,原图的一个目标可能位于坐标(100,150),边界框宽高为(50,80)。若将图像从原始大小800x600缩放为400x300,则目标的边界框位置和大小同样需要经过相同比例的缩放,变为(50,75)位置,尺寸调整为(25,40)。 以COCO格式为例,其标注文件通常为一个JSON文件,存储了图像信息和对应的注释信息。调整图像尺寸时,首先应读取图片的原始尺寸和目标尺寸,计算缩放比例。然后基于此比例对每一个标注中的关键参数进行转换。

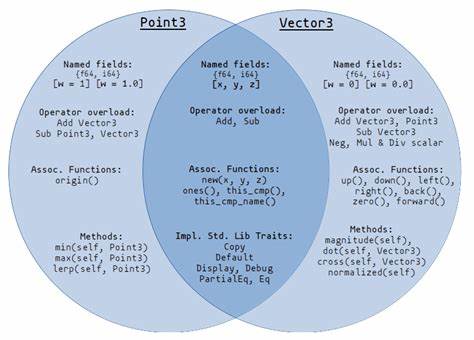

具体来说,涉及到的参数包括边界框bbox的x、y、width和height,分割segmentation中的坐标点,甚至关键点keypoints的位置。这些数值均应乘以相应的缩放因子。比如,若宽度缩放为原来的0.5,高度缩放为0.5,则x、y坐标和bbox的宽高均乘以0.5。 此外,调整图像尺寸时还需考虑纵横比问题。若强制将图像缩放至非原始纵横比的新尺寸,会导致目标区域的几何变形。此时,除了缩放,可能还要额外采取裁剪或填充措施。

对应的标注坐标需要根据最终变换来调整,确保映射关系精确。例如,若先按比例缩放,再做边界裁剪,标注坐标应先缩放后平移消除裁剪区域的影响。 在实际操作中,推荐利用专业的图像处理库,如OpenCV或Pillow,配合Python脚本进行图像读写和缩放处理。同时,可以通过解析COCO JSON文件,自动对每个标注进行坐标变换。流程包括加载原始标注,计算缩放因子,更新所有目标的标注坐标,并保存成新的标注文件。这不仅节省时间,也降低了人为错误的概率。

另一方面,数据增强过程中,也常涉及到多变形变换,如旋转、平移或仿射变换。这些操作复杂度稍高,但原理类似,即需要根据变换矩阵对标注点进行线性映射。对于只有尺寸调整的情况,线性缩放即为关键操作。有效的代码实现不仅保证标注和图像的同步变化,还能提高后续模型训练的准确度。 除了技术实现,理解调整目标也是关键。某些神经网络对图像大小有严格要求,如固定416x416或512x512大小。

若不按要求调整,会导致输入错误或性能下降。正确的尺寸调整确保输入数据的规范统一,同时维持原始标注信息的准确表达,利于模型学习目标特征。 总体来看,尺寸调整不仅是图像处理的简单缩放操作,更是涉及标注数据维护的复杂任务。保持COCO格式的标注一致性保障了标注数据的完整性和正确性,对后续的模型训练具有显著影响。合理的方法应结合图像尺寸变换和标注坐标变换,并严谨执行代码实现。通过本文对原则和技巧的介绍,相关从业者可以更好地处理COCO格式数据,为计算机视觉项目奠定扎实基础。

。