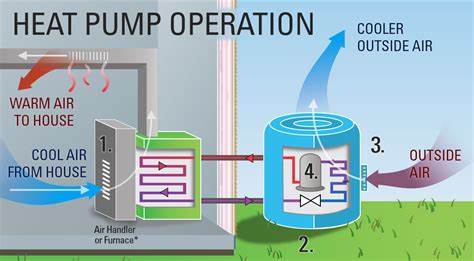

在全球能源转型和碳中和目标的推动下,热泵技术被广泛认为是提升住宅采暖和制冷效率、减少化石能源依赖的关键手段。热泵能通过提取空气中的热能来完成供暖和制冷,相比传统燃气炉,其能效可提高2到4倍,且适用范围涵盖全美多数气候区域。尽管如此,美国热泵的全面普及依旧步履蹒跚,远未达到其潜力应有的高度。究其原因,既非技术缺陷,也非政策空白,而是一系列深层次的文化、市场、施工及教育问题交织而成的复杂局面。技术本身早已成熟,甚至现代热泵在最严寒的环境下亦能稳定供暖,这在北欧国家和加拿大早已获得实证和广泛应用。美国各级政策层面也制定了多种激励措施,如联邦层面的《通胀削减法案》提供高达8000美元的安装补贴以及多州和地方的优惠政策。

然而,牙口与行话难以让技术迅速落地,热泵的推广还受到供需两端人群认知差异、安装服务瓶颈、行业惯性以及费用估计混乱的多重阻碍。首先,作为家庭采暖设备推荐者的暖通空调(HVAC)承包商群体往往成为热泵普及的关键瓶颈。许多承包商属于“传统派”,习惯于安装燃气炉和单向空调系统,具备多年的技术积累和客户关系。他们往往缺少热泵系统专项培训,对热泵性能抱有怀疑,尤其担心在冬季极寒时供暖不足,导致安装热泵的风险偏好低。在紧急更换设备的情况下,他们倾向推荐最熟悉、响应最快且设备现货充足的燃气炉,难以在有限时间内向业主详细介绍热泵优势。另一方面,准确匹配热泵容量需依赖称为Manual J的负荷计算方法,然而许多承包商出于工作压力或技术限制,通常沿用简单的“经验法则”或基于旧设备尺寸的估算,导致热泵或空调系统普遍被过度设计。

过大的设备频繁开停(短循环)不仅浪费能源,带来噪音和湿度控制问题,还影响舒适度和设备寿命,从而损害热泵口碑,抑制后续市场需求。与此同时,消费者端对于热泵的认知有限。绝大多数美国家庭对自己的采暖系统知之甚少,缺乏正确理解其工作原理及性能优劣的能力。许多人只求快速解决采暖问题,并受到价格敏感的驱动而不能全面比较技术优劣。此外,家庭采暖市场激烈的价格竞争也推动了“低价优先”态势,不论设备性能或服务质量,业内竞相压价,“价格战”直接扭曲了市场对舒适性和效率的重视。消费者面对诸多不透明报价和让人眼花缭乱的政策激励体系,常感无从下手。

美国联邦、州以及地方政府以及电力公用事业部门提供了诸多现金返还、税收抵免、贷款方案等鼓励措施,但规则复杂、申请手续繁琐,上下游的信息不对称使得多数家庭难以充分利用相关优惠,部分传统承包商也无力承担额外的补贴申请和流程管理工作,导致资源错配。为解决上述困境,一批“热泵礼宾服务”企业和创新项目逐渐涌现,提供从咨询、设备选型、负荷计算、安装、补贴申报到后期维护一体化服务。这类公司通常采用现代化软件和数据工具,如基于激光测绘和人工智能的三维建模技术,极大提升负荷计算准确性和现场设计效率,帮助业主做出明智决策。同时,提升从业者技术培训、发展热泵安装专才也成为业界和政府合作重点。诸如缅因州的社区学院培训实验室,丹佛区域的气候污染减少项目和俄勒冈等地的劳动力发展计划,正着力扩容具备现代热泵安装能力的技术工人队伍。做好人员培训和建立跨领域的建筑科学知识体系,是确保热泵系统科学设计与稳定运行的关键。

此外,市场对性能和质量的关注不断上升。避免以效率指标如SEER和HSPF为唯一标尺、将设备实际使用中的湿度控制与舒适度纳入考量,成为行业共识。越来越多企业正在顺应需求,将热泵硬件和智能控制软件深度整合,实现精准调节和远程优化,提升客户体验和能源利用效率。消费者教育同样关键。借助社区活动、公益组织和网络平台,如Rewiring America和Northeast Energy Efficiency Partnerships,通过浅显易懂的语言角度缓解“热泵难懂”的心理障碍,将热泵重新定义为“二合一空调”,即可供暖亦可制冷的智能设备,从而加强认知和接受度。整体来看,美国热泵推广的最大障碍在于“人”的层面。

技术本身早已成熟,政策也在支持,但对传统行业习惯、消费者认知、市场结构以及营销手段的转型尚需时日。整合技术培训、提升行业服务质量、简化激励政策、重塑消费认知和创造高品质用户体验,是未来加速普及不可或缺的多元策略。随着新能源变革深入,绿色生活理念逐步渗透家庭日常,热泵必将在美国的住宅采暖制冷领域扮演愈加核心的角色。持续的政策扶持和社会动员,加上市场创新力量释放,将推动热泵成为舒适、清洁和经济的首选方案,为美国实现碳减排目标贡献显著力量。