当夜幕降临,城市的灯火璀璨生辉,俯瞰地球夜景,灯光编织成星辰般的网络,映照出现代都市的繁华。然而,这片光的海洋背后,却隐藏着令人忧虑的环境和社会问题。人工照明不仅影响生态系统,还浪费能源,影响人类健康。近年来,借助公民科学力量,研究者首次对城市灯光的真实面貌展开了大规模探索,取得了突破性进展。 “夜光者”项目是一项以德国为主的公民科学调查,依托专门设计的移动应用APP,动员志愿者实地走访街区,详细观察并分类记录各种灯光源。项目覆盖22平方公里区域,收集了超过23万盏灯的详细数据,这是迄今为止规模最大、最详尽的城市光源实地调查之一。

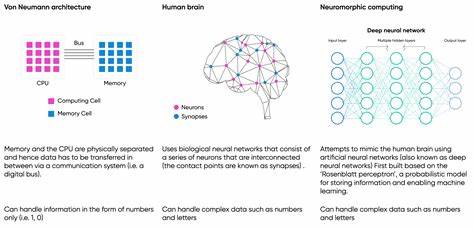

该项目的核心价值在于,弥补了传统卫星观测的不足,为城市灯光的组成和分布提供了前所未有的真实视角。 卫星夜光图像虽然直观地显示出城市的亮度格局,却只能呈现光的总体辐射强度,无法区分光源的具体类型。街道照明、广告招牌、商店橱窗、私人住宅窗户、装饰灯光等多种光源混合叠加,形成复杂的光环境。“夜光者”项目发现,德国城市中心用于广告和美化的灯光数量甚至超出街道照明,私人和商业窗户也是重要光源。这表明以往将重点放在街灯的政策与管理策略未能涵盖光污染的主要来源。 另外,研究团队结合现场观测数据与卫星辐射数据,成功建立了两者之间的转换关系,即用卫星测得的辐射强度来估算地面灯光数量。

这一成果为环境管理者和科学家提供了直观的数据转换工具,不仅方便评估城市光污染水平,也有助于政策设计和效果评估。研究估计,德国夜间仍有约7800万盏灯亮着,远超900万公共街灯数量,突显光污染治理潜力巨大。 具体来说,研究揭示了不同类型灯光在不同城市和土地覆盖类型上的分布状况。私人住宅和商业区的窗户光普遍存在于各类区域,而广告招牌则主要集中于密集的商业区。路灯虽属于公共设施且管理相对规范,但在数量和辐射贡献上却只是整体光源的一部分。许多灯具缺乏遮挡设计,导致光线无序散射,增加天空辉光,浪费能源。

光污染对生态环境的影响不容小觑。城市光源吸引且干扰鸟类迁徙轨迹,导致大量鸟类因撞击和迷航死亡。人工照明还影响昆虫活动,破坏植物生长周期,改变夜间生态系统平衡。人类健康同样受累,过度照明扰乱人体昼夜节律,引发睡眠障碍和潜在慢性疾病。经济角度而言,浪费的能源直接转化为社会成本,限制光污染治理是实现可持续发展的重要环节。 面对这些挑战,现有政策多聚焦于街道照明节能改造,如推广LED灯具。

然而,研究指出这虽有积极意义,却无法根本降低城市整体光污染水平。真正科学的城市照明管理,应当纳入所有光源类别,制定系统性方案。例如,法国已经出台相关法规,要求非必要商业照明在深夜关闭,办公楼空置时关闭室内照明;部分德国地区实施了街灯宵禁,显著降低光污染。公民科学的参与也提升了公众对于光环境的认知,促进了社会共治。 技术层面,未来应推进智能照明系统的建设,根据实际需求调节亮度和开启时段,最大程度降低无效照明。提升灯具遮挡效果减少向天空的光线外泄,优化灯光颜色减少生态干扰,也是重要方向。

同时,加强对私人区域和商业场所照明的监管,将窗户光和广告灯纳入管理范畴。公民科学项目如“夜光者”展示了公众参与环境监测的巨大潜力,为后续政策落地和效果监测提供宝贵数据支持。 “夜光者”调查还暴露了研究中的难题,例如不同光源的亮度和辐射特性差异大,使单纯依靠卫星数据反演灯光强度存在局限。未来结合三维城市模型、建筑物高度与街道布局,辅以高分辨率卫星和无人机影像,将大幅提升光污染成因解析的准确度。此外,跨国家和跨文化的开展类似项目,有助于比较分析不同城市光污染的差异,量化经济发展水平、文化习惯和政策措施对夜间光环境的影响。 城市光污染作为全球普遍关注的话题,关乎生态保护、公共健康、能源利用和社会福祉。

以公民科学为桥梁,将科学研究与公众生活紧密结合,是提升治理成效的重要途径。通过“夜光者”项目的成功实践,点亮了探析城市照明本质的新路径,也照亮了未来绿色智慧城市建设的方向。积极推广科学管理、多方共治与技术创新相结合的城市夜间照明策略,有望实现城市亮而不扰、节能环保的理想境界。未来,随着社会认知日益深化和技术不断进步,城市夜光将不再只是灿烂表象,而是和谐与可持续的光明家园的象征。