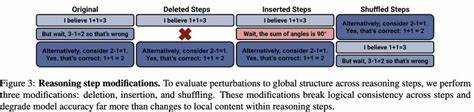

随着人工智能技术的飞速发展,语言推理模型(LRM)已经成为研究和应用的热点。LRM在处理复杂问题时表现卓越,但其推理能力并非简单由问题的复杂度决定,而是受限于所谓的“陌生度阈值”。当输入超出模型或个体的认知熟悉范围,推理过程便会明显受阻甚至崩溃。理解这一区别对于推动智能系统的进步以及改进认知架构设计至关重要。首先,需要明晰复杂性和陌生度的概念。复杂性通常与任务或信息的多层次关系、变量数量、蕴含的逻辑评判等相关。

传统观点认为,复杂度越高,推理难度越大,错误率越高。然而,实际经验表明,复杂问题如果属于熟悉领域,人类及模型都能较好应对。相反,陌生但复杂度不算极高的问题反而更容易导致推理失败。陌生度反映的是信息或问题与认知主体固有知识结构的匹配程度。当某一信息构成与既有经验或训练内容差异较大时,会产生较高的陌生感。LRM在训练时主要依赖大量样本和分布均衡的实体关系。

换言之,模型的能力锚定于已见数据的频次和范围。当测试输入偏离训练分布,尤其在语义关系或结构逻辑上存在显著差异,模型很可能无法建立有效的推理链条。研究显示,LRM推理水平的临界点并非单纯受复杂性限制,而是被陌生度阈值所主导。越是接近训练分布且语义关联紧密的输入,推理成功率越高。超过一定陌生度界限后,模型表现迅速下滑,甚至与随机猜测无异。该现象不仅体现于人工模型,也与认知科学中人类推理模式相符。

人脑推理过程频繁依赖经验和模式识别,对于生疏领域的推理任务往往效率低下甚至失败。这表明陌生度是认知资源和知识重组的瓶颈所在。深入分析这一区别对于未来技术发展意义重大。首先,模型训练策略需重点强调泛化能力及提升对非典型输入的适应力。引入多样化、跨领域的数据,模拟非熟悉环境下推理,能够有效扩展陌生度阈值。此外,结合元学习、迁移学习等前沿技术,在模型内部构建更灵活的知识结构,将有助于打破现有限制。

其次,对人类认知辅助系统和教育工具设计提出启发。通过刻意训练增强陌生信息的识别和整合能力,能促进个体突破认知僵化,实现更优质的问题解决。了解这种阈值效应还可以优化交互界面和信息呈现,使系统主动提示潜在的陌生风险,引导用户调整策略。此外,理论上对认知机制的理解将加深。陌生度阈值的存在意味着认知系统必须在信息处理速度和广度间取得平衡,过度扩展容易导致资源枯竭,过度保守则限制创新能力。探索如何动态调节该阈值,或许是人工智能向通用智能进阶的关键一环。

在现实场景中,企业和研究者需关注模型在高陌生度任务中的表现,合理评估风险,避免过度依赖单一模型输出。结合多模态、多层次推理方法可能是缓解陌生度问题的有效方案。总结来看,LRM推理失效的根本原因并非简单的复杂性难题,而是信息输入对模型认知边界的挑战。超越这一陌生度阈值,需要在训练数据多样性、认知架构设计及理论支持等方面同步发力。这不仅有助于提升人工智能的推理能力,也对理解人类认知提供重要线索。未来研究将致力于更深入探讨陌生度对认知系统功能的全面影响,并推动智能系统在复杂环境中的适应能力实现质的飞跃。

。