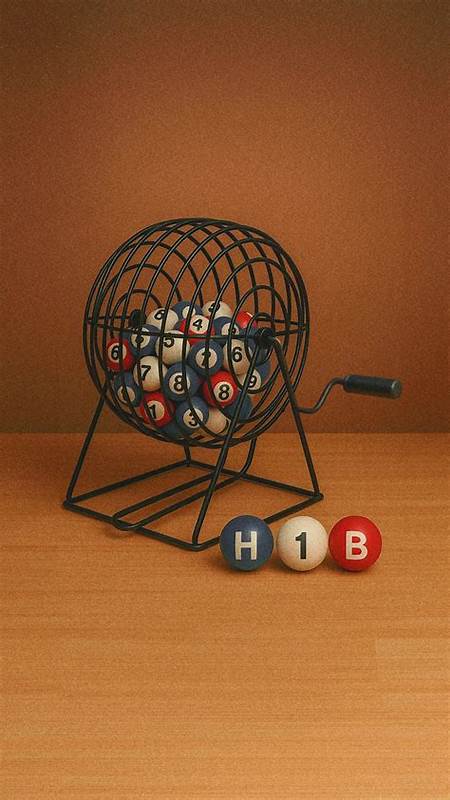

近年来,随着硅谷对创新人才的强烈需求,H-1B签证制度成为了引进全球顶尖科技人才的重要渠道。然而,最新数据显示,不仅仅是大型科技公司,包括银行业巨头花旗集团(Citigroup)和金融服务企业Capital One,也成为了H-1B签证持有者的重要用人单位。不同于硅谷技术大厂直接招聘高薪科研和工程人才,这些非传统科技企业更倾向于通过第三方中介机构——即人力资源外包和派遣公司,来间接招募H-1B签证持有者,以较低薪资支撑其信息技术和后勤支持业务。 H-1B中介的兴起与作用 H-1B签证原本是美国国会于1990年设立,旨在为美国引进具备高技能的外国专业人才,推动国家科技产业发展。随着申请人数逐年攀升,每年仅有约85000个名额,政府不得不通过抽签系统决定获批者。这个制度虽然初衷良好,但逐渐催生了中介机构利用制度漏洞获利的现象。

这些所谓的“中介”往往以供应派遣或承包劳动力为主营业务,不直接雇佣员工,而是借由签证名义,将外籍劳工转租给如花旗、Capital One等大型终端企业。 数据分析显示,在2020年至2024年间,新获批的H-1B签证中,有近一半的持有人是通过此类中介被分派到客户企业。这种用工模式不仅使终端企业得以节省成本,而且通过控制签证持有者的雇佣关系,限制了他们在工资和职业选择上的自主权。换言之,中介公司掌握着H-1B劳动力的签证和职业命运,使得这些高技能工人群体在美国劳动市场上处于弱势地位。 金融行业的“影子雇佣”现象 花旗集团是此现象最显著的例证之一。报告指出,花旗在四年内新增加了约3000名H-1B签证持有人,其中三分之二以上为从中介机构派遣的IT合约工。

这些员工往往获得低于花旗直接雇佣美国员工的薪酬,且其实际雇主为外包公司,而非花旗本身。类似情况也出现在Capital One,该公司依赖超过400家不同的中介机构提供合同工,其中大部分中介还涉嫌利用多重注册的手段,参与H-1B签证抽签中的违规操作以提高中签概率。 低薪合同工的背后隐忧 H-1B法规要求签证持有者的薪酬至少与美国本地同岗员工持平,然而这一规定在间接用工关系中被弱化。由于合同工非终端企业的直接员工,中介机构可在薪资支付上压低幅度,甚至大批H-1B“软件开发者”的年收入低于5万美元,远低于直接受雇的同行。同时,这些合同工通常被迫签署限制性合同,比如仲裁条款,限制诉讼权利,且因签证身份依赖于雇主,中介层级的雇佣方式大大削弱了他们对待遇不公的抗议能力。 劳动权益与法律监管的挑战 近年来,中介公司利用“多重注册”提交大量申请,同一申请人被多个相关公司重复登记,以此扩大中签概率。

美国公民及移民服务局(USCIS)在2023年将该行为定性为欺诈,并采取措施限制。尽管如此,中介的“抽签游戏”依然存在一定的灰色地带,由于缺乏透明度和严格监管,劳工权益维权仍然面临极大阻碍。 花旗最大的合同劳务供应商塔塔资讯服务(Tata Consultancy Services, TCS)正受到美国平等就业机会委员会调查,涉嫌歧视非印度籍劳工,虽然调查未直接涉及花旗,但该案件反映出企业用工模式背后复杂且敏感的跨国劳务问题。此外,过去曾有TCS因合同工薪酬侵权支付百万美元和解金,显示外包机构在劳务合规方面存在隐患。 行业影响与人才市场的困境 H-1B签证制度的本质目的是为美国引入顶尖专业人才,但目前的数据和案例却揭示了程序被利用以引进低成本的劳动力替代美国产业中部分岗位。这不仅让本土高技能人才的工资和就业机会受到挤压,也造成行业内出现一种“二等公民”员工阶层:他们在高端企业工作,却受到远低于市场价值的待遇。

专家指出,这一局面若不加以改善,将长远影响美国人才竞争力和社会公平。美国劳工部曾于特朗普政府后期出台指导意见,要求企业确保H-1B合同工薪酬与美国员工持平,但拜登政府上台后该指导被撤销,使得监管力度减弱。未来监管政策走向仍不明朗,行业内部也期待更严厉的监督措施以规范签证雇佣市场。 反思与展望 H-1B签证中介作为现代劳动力市场的产物,既反映了全球化背景下人才流动的新趋势,也暴露了制度设计的缺陷和监管体系的不足。作为雇佣端的花旗、Capital One等知名大企业,应承担更大责任,确保其劳动力供应链的透明与合规,保护来自全球的专业人才的合法权益。 同时,政府部门应加强对中介机构的监管,完善薪酬及工作环境的监督体系,并推动立法改革,以回应社会对就业公平和人才竞争力的期待。

公众和媒体也需要持续关注H-1B签证制度的实际运作,揭示潜规则,促进政策公开透明。 科技创新固然重要,但只有在公正、合理的人力资源基础上,创新才有持久动力。H-1B签证制度需回归其初心,将目光聚焦于“真正高技能”人才的引进,避免被廉价劳动力市场所侵蚀。只有这样,美国才能继续保持其科技领先地位,同时兼顾劳动者的尊严与福利,构建更加公平且富有活力的就业环境。