随着数字技术的不断进步,音乐创作与演奏方式也在发生着革命性的变革。传统的乐器逐渐被电子和虚拟设备所取代,尤其是在鼓机领域,创新的技术手段不仅丰富了鼓机的功能,也极大地提升了用户的交互体验。近年来,通过网络摄像头与手势识别技术来控制虚拟鼓机的理念逐步兴起,成为音乐科技领域的热门研究方向。它不仅打破了传统物理鼓机的限制,还为热爱打击乐的用户提供了全新的演奏方式和创作空间。 虚拟鼓机利用计算机视觉技术实时捕捉用户的手势动作,将这些动作转化为打击乐音符,从而实现无需任何物理打击设备,就能够模拟真实的鼓打击效果。这种基于手势的控制方式,极大地增强了音乐创作的灵活性和趣味性。

用户通过简单直观的手部动作即可完成复杂的节奏组合,满足专业音乐制作人和业余爱好者多样化的音乐需求。 实现这一技术的核心在于高效准确的手势识别算法。通过网络摄像头采集用户手部的图像数据,系统利用深度学习、卷积神经网络(CNN)等先进技术进行图像处理与特征提取,实时识别不同的手势。例如,张开手掌、握拳、手指的不同位置和运动轨迹都能赋予不同的鼓点与音色。随着模型训练的优化,识别的准确率和响应速度不断提升,确保打击节奏的精准和流畅。 此外,虚拟鼓机的界面设计也影响用户体验。

直观的视觉反馈,如手势对应的虚拟鼓面高亮、节拍器的同步显示、音效的实时播放,都让用户能够沉浸在节奏的世界中。很多开发者还结合触觉反馈设备,让演奏更具真实感。不同音色的鼓组、可调节的节奏速度、录音与回放功能使得用户不仅能进行现场演奏,还能将创作的音乐作品完整保存,方便后续编辑与分享。 伴随着社交网络和在线协作平台的普及,基于手势控制的虚拟鼓机还开辟了远程多人合作的新模式。用户无需相聚一堂,便能通过云端实现同步演奏与互动,极大地拓宽了音乐创作的边界。这种跨地域、跨设备的协作体验,有望催生更多创新音乐作品和演出形式。

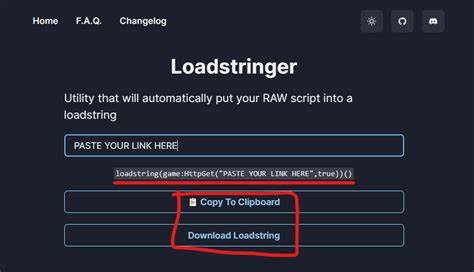

从教育角度看,虚拟鼓机结合手势控制的特性也极具潜力。它能够帮助初学者以更加直观、生动的方式理解节奏和打击乐技巧,降低学习门槛。教师可以利用虚拟鼓机进行在线教学,通过手势反馈即时纠正学生演奏中的节奏问题,提升教学效率。对于特殊群体,如肢体障碍者,虚拟鼓机还能定制个性化的控制方案,增强音乐表达的可能性。 技术实现上,许多开源项目和商业产品正在积极推动这一领域发展。利用开源手势识别库,如MediaPipe和OpenCV,结合JavaScript、Python等编程语言,开发者能够快速搭建功能完备的虚拟鼓机原型。

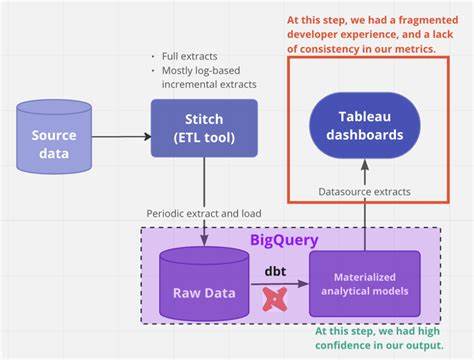

近年来硬件性能的大幅提升也使得低延迟、高帧率的视频处理成为可能,保证手势识别的实时性和准确性 未来,虚拟鼓机结合人工智能的发展趋势愈发明显。智能节奏生成、自动音色匹配、基于用户风格的个性化建议等功能,将进一步丰富用户的创作体验。虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的融合,则可能让用户置身于沉浸式的音乐场景中,打击鼓面仿佛实体般的反馈增强了现场感和互动趣味。 总结来看,利用网络摄像头与手势控制打造虚拟鼓机,不仅开创了打击乐器演奏的新方式,也为音乐创作带来了无限可能。它融合了计算机视觉、人工智能以及用户交互设计等多项前沿技术,既满足了专业音乐制作的需求,也极大地促进了音乐教育和娱乐的普及。随着技术的不断成熟,虚拟鼓机将在未来的数字音乐生态中占据重要地位,推动音乐艺术与科技深度融合,谱写全新的音乐篇章。

。