随着数字时代的飞速发展,互联网已成为人们获取信息、交流思想和分享创意的主要渠道。然而,伴随着信息自由流动的背后,隐私侵犯和数据追踪问题也日益突出。许多人开始关注大科技公司所持有的平台,如YouTube和LinkedIn,抱怨其内置的cookies和跟踪技术对用户隐私造成威胁。同时,内容创作者们正面临着两难的选择:他们既希望传播独立观点和正义声音,又常常不得不依赖这些大型平台的资源和影响力。本文将深度剖析为何内容创作者仍然选择依赖这些被批评的渠道,以及公众为何应当以更加理解和支持的心态对待正在努力推动变革的人们。互联网环境下的隐私困境不可忽视。

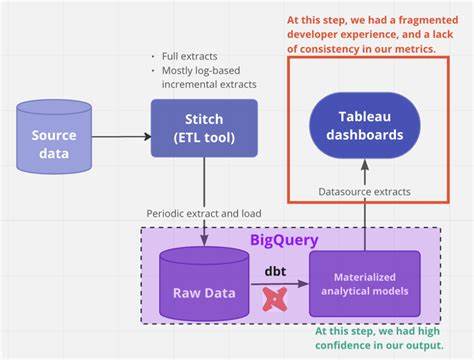

几乎所有在线服务都在使用cookies和其他追踪技术,以便优化用户体验、提供个性化内容或进行广告定位。这种做法虽然为用户带来了某些便利,但也引发了对个人数据被滥用的担忧。许多机构,甚至包括一些隐私监管部门,自己的网站都找到了内嵌的追踪器,这说明摆脱这种现状的难度极大。这种现实让不少倡导网络自由和隐私保护的组织和个人感到无奈。他们希望摆脱主流平台的束缚,追求真正的自主独立,但在现有技术和资源限制下,要完全自给自足、避免使用大平台的服务,并非一朝一夕能够实现的目标。实际上,正如许多业内专家和实践者指出的那样,想要摆脱Google、Facebook、Amazon等巨头的生态系统,需要巨大的时间、财力和技术投入。

内容创作者同时面对着来自社区的双重压力。一方面,他们受到期待,要求其发表高质量、无私且独立的观点;另一方面,他们的发布渠道和内容托管方式却极易被追责。公众常常以“你为什么要用YouTube?你的网站上也放了cookies”为理由,忽视了内容本身的价值和作者所做的努力。这种近乎“纯洁度考核”的心态,不仅有失公平,而且挫伤了许多真正关心变革的人的积极性。内容创作者往往并非完全自主决定所有的平台选择。许多优秀的记者、政治人物、社会组织乃至软件开发者,其发布渠道受限于机构政策、经费来源和基础设施限制。

尽管如此,他们依然努力在现有条件下传达对抗大科技依赖的意义和理念。对他们予以无情的指责,往往无助于问题的解决,反而造成负面心理影响,削弱了推动网络开放和隐私保护的整体进程。更有甚者,互联网用户群体在抵制“广告投放”与“内容付费”之间陷入矛盾。一些人反感广告,担心隐私泄露;另一些人则又反对为内容埋单,认为应当免费获取信息。这种矛盾使创作者极难平衡可持续发展的需求和用户的期待,进一步加剧了改变现状的难度。不过,局势并非毫无转机。

全球范围内,已经有部分组织和平台在逐步摆脱对既有大平台的依赖,尝试构建更为开源、去中心化和隐私友好的网络环境。虽然进程缓慢,但趋势显现,技术选择和运营策略上正朝着更加诚信和透明的方向转变。对于普通用户和评论者而言,或许应当转变心态,从内容的价值和理念去讨论问题,而非急于揭短指责发布渠道。对创作者的支持包括理解其现实的无奈和努力,推动更多机构和企业投资替代平台,推动行业标准的完善与监管。起步新的网络项目时,确实应当吸取经验教训,尽量规避追踪器和数据滥用,选用更具责任感的托管服务。毕竟,真正的变革来自于脚踏实地的努力和技术细节的不断优化,而非故步自封的苛责和无休止的指责。

同时,我们也不能忘记技术以外的社会因素—政策环境、用户教育与市场机制同样关键。构建一个更健康的数字生态,需要多方协同合作,共同促进信息的自由流通和用户权益的保护。总之,在当今互联网时代,内容传播和隐私保护是一个错综复杂又极具挑战的话题。内容创作者处于夹缝之中,既要面对大平台的便利性诱惑,也要承受社会的监督与质疑。我们应当摒弃“完美主义”的思维方式,认识到以渐进式变革为主的现实路径。只有这样,才能既尊重个人隐私,也兼顾信息传播的广度与深度,才能真正推动网络空间成为一个更加开放、自由、公正的环境。

理解创业者和创作者所处的困境,以合作与支持取代指责,或许正是我们迈向更好数字未来的关键一步。