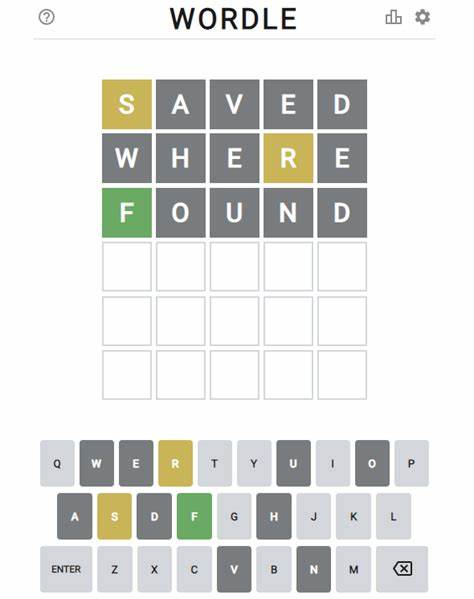

近年来,电子游戏作为一种文化载体,逐渐深入到人们的日常生活中,成为年轻人乃至成年群体重要的娱乐方式和艺术表现手段。然而,尽管游戏产业日益成熟,游戏内容不断丰富壮大,社会上仍时常出现对电子游戏的恐惧与抵触心理。为什么与电影、电视剧、文学等传统媒介相比,游戏更容易引起公众乃至权威机构的警惕?这背后到底隐藏着怎样的深层原因?要解答这些问题,我们需要从游戏的表现形式、受众体验方式、文化背景以及社会心理等多角度综合分析。电子游戏本质上是一种需要主动参与的媒介,与被动接受信息的电影或书籍截然不同。玩家必须花费大量时间、精力去探索和操作游戏世界,这种交互性赋予游戏独特而复杂的表达能力。相比于单纯观看一部电影,从开机到结束,玩家在游戏中经历的是一段充满选择、努力且常常非线性的旅程。

这种沉浸式体验对外界而言往往难以窥见和理解,导致游戏内容显得神秘、不可控,甚至充满威胁感。游戏的庞大体量与长时间的游戏进程本身,设置了认知门槛。一个需要数十到上百小时完成的角色扮演游戏,任何想要了解其内容的非玩家,都会望而却步。这与观看一部电影或阅读一本书完全不同。电影可以在数小时内看完并进行评价,书籍同样可以快速翻阅,但游戏的“剧情”散落在许多任务、细节和可选路径中,需要玩家持续投入和探索。如此一来,社会中的家长、教育者以及政策制定者往往无力或不愿亲自“试玩”来了解游戏真正呈现的内容,只能依赖片面甚至失真的传闻。

这种认知局限让游戏容易被误读甚至妖魔化。另一方面,电子游戏的互动性还导致其承载的内容被放大。当游戏鼓励玩家作出某些行为,诸如虚拟暴力或复杂的性描写,这种“代入式”的体验引发了争议。简单地说,人们担心游戏中的“选择”会影响玩家的价值观和行为模式。尤其是涉及敏感话题,例如性、暴力、性别歧视等,游戏中出现的负面元素经常成为争论焦点。社会上一些倡导团体藉由高调反对某些游戏,以期引发文化与道德的审视,某些政治势力也利用游戏作为打击异见或推动文化保守主义的工具。

这种充满政治色彩的介入,使得游戏被误解为比其它媒介更具“危险性”,表面上似乎游戏内容更激进,但实际上,许多所谓“过激”的游戏制作粗糙、影响有限,却因受到群体放大效应而被过分关注和讨论。与此同时,互联网上存在大量文学作品和视频内容,涉及极端暴力或色情描写,影响范围和传播广度远超绝大多数游戏,然而这些内容却很少引发同等规模的恐慌。游戏对于外界来说,是一种时间成本高、体验复杂的媒介,因此很少有人能够亲自理解游戏所要表达的真正内涵。时间的门槛不仅限制了公众的接触,也阻碍了媒体和研究者对游戏的理性分析与报道。很多针对游戏的负面评价,是基于片段信息和偏见而非深入的体验。这无疑增加了恐惧的温床,促使游戏被赋予一种莫名其妙的“邪恶光环”。

从根本上说,游戏被害怕和误解,来源于它的特殊媒介属性——交互性与时长。这两者结合形成了认知障碍,使得不熟悉游戏的人无法简便地了解到游戏的实际内容。而对于游戏制作者来说,平衡艺术表达与社会责任,是他们面临的巨大挑战。许多游戏作品尝试通过复杂的剧情、角色建设以及开放式结局,探讨人性、道德和社会问题。这样的内容深度是在传统媒介中难以实现的,但同时也使得游戏更容易被误解和政治化利用。值得注意的是,随着游戏文化逐渐成为主流,社会各界对游戏的认知正在缓慢变化。

越来越多的教育者和文化机构开始认可游戏的教育、艺术和社交价值。与此同时,一些游戏厂商也在加强内容分级、父母监控工具以及游戏内置的伦理引导,以应对社会关切。未来,随着游戏直播、短视频平台和社区的兴起,游戏内容的透明度和易获取性将进一步提升,人们获得游戏信息的途径将更加便捷。这样有助于消解游戏神秘感,降低对游戏的恐惧和误解。总之,游戏之所以被视为令人害怕的媒介,主要是因为其独特的交互性质带来了体验门槛,长时间的沉浸加深了内容的复杂性,从而让非玩家难以洞悉游戏本身。这种局面为误解、偏见甚至政治操纵提供了土壤。

随着社会对游戏文化的理解逐步加深,恐惧感终将被理性与开放取代,游戏作为一种现代文化表达形式的地位也将更加稳固。理解游戏的真正魅力和内涵,对于破除社会偏见和推动健康的游戏生态建设尤为重要。