在日常生活中,人们对音乐的感受常常左右着情绪和氛围。优美和谐的旋律令人放松愉悦,而突兀刺耳的不协和音则让人感到不安甚至反感。然而,这种主观感受背后隐藏着复杂的物理现象和生理响应。物理学视角为我们揭示了不协和音的本质,并解释了声音为何会产生令人不适的感觉。声音本质上是空气中传播的振动波。不同频率的振动在空间中相互叠加,这种叠加形成了声波的复杂波形。

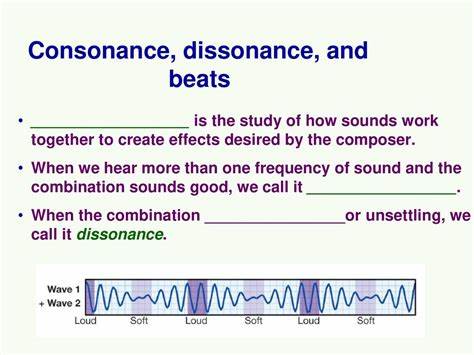

当两个或多个声音频率彼此关系简单且比例为整数比时,它们会产生和谐的共振,从而形成悦耳的和声音。例如,八度、五度等音程的频率比例简单,听起来协调自然。然而,如果频率比不为简单整数,而是复杂或接近但不完全相符的比例,就会产生不稳定的振动模式。这种现象造成了所谓的“拍频”效应,即声音波的干涉在时间上发生缓慢变化,导致听觉上出现波动和模糊感。不协和音正是由于这种拍频和干涉,使得声波难以形成稳定的共振,从而产生紧张和不舒适的听觉体验。物理模型显示,当两个频率十分接近但不完全相同时,听觉系统接收到的声音波强度会周期性增强和减弱,形成令人焦躁的听感。

对于人类大脑而言,不协和音往往被解释为信号的不稳定和潜在威胁,因而引发自然的回避反应。除了纯粹的物理角度,心理学和生理学也对不协和音的反应有着深入的探讨。研究证明,大脑皮层中处理声音的区域对不协和音有更高的激活水平,表明感知不和谐不仅仅是简单的听觉过程,更涉及情绪和认知的复杂交互。不协和音的存在在音乐史中扮演着极其重要且复杂的角色。早期的音乐理论极力追求和谐,避免使用不协和结构。然而随着时间的推移,现代作曲家开始利用不协和音来表达紧张、冲突和复杂的情绪,赋予音乐更丰富的表现力。

从巴洛克时期到现代音乐,不协和音的运用越来越大胆,有时甚至成为旋律的核心元素。这种转变反映了人类对声音和情感表达的理解深化。在技术层面,声音合成和音频处理中的不协和现象也得到了广泛研究。合成器和数字音频软件通过调节频率和波形,能够控制和创造各种不协和效果,为音乐制作增添了无限可能性。同时,对不协和音物理特性的模拟还推动了听觉模型和音频处理算法的优化。认知神经科学的最新进展则进一步揭示了大脑如何解析和处理这些复杂声音。

用户在聆听过程中,神经元的同步化和去同步化活动反映了对和谐与不和谐的辨析。此类研究有助于治疗听觉障碍和开发更有效的听觉辅助设备。总之,不协和音不仅是声波频率不匹配的结果,更是物理、心理和文化多维交织的产物。理解它的物理本质帮助我们深入探索声音的秘密,而在艺术创作中巧妙运用不协和音则拓展了音乐表现的边界。未来,随着跨学科研究的深入,不协和音将在音乐治疗、声学设计甚至虚拟现实等领域展现更多潜能,为人类的听觉体验带来创新与惊喜。