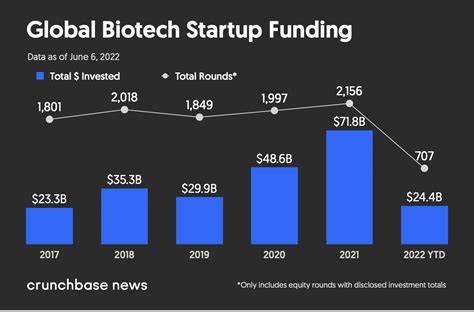

2025年上半年初,生物科技初创企业融资表现曾一度活跃,尤其是在第一季度,私募资本和风险投资纷纷涌入,推动了创新药物和前沿技术的发展。然而,进入第二季度后,汇丰创新银行发布的最新报告显示,这一趋势出现了急剧变化,生物科技初创企业融资明显下滑,投资者逐渐趋于谨慎,行业面临严峻的资金短缺局面。 根据汇丰报告,2025年第一季度,生物科技初创企业的新首轮融资总额达到26亿美元,表现出强劲的资本支持。然而,随着第二季度的到来,融资金额骤降至仅9亿美元,创下过去五个季度以来的最低点。整体风险投资额也从七十亿美元缩水至48亿美元,成为近三年来表现最为疲软的季度。此数据不仅反映出资金来源的缩减,也揭示出投资者对早期生物科技企业的信心减弱。

这种资金流动性的减少,与全球宏观经济环境的不确定性息息相关。报告指出,美国和欧洲等主要资本市场中的制药关税问题加剧了企业经营的复杂性,导致投资者对生物医药板块的风险评估更加保守。同时,公共卫生机构的领导层变动和研究项目经费削减,也加剧了融资环境的不稳定。此外,全球经济增长放缓和地缘政治摩擦也间接打击了资本市场的积极情绪。 值得注意的是,尽管整体融资趋缓,但中国生物医药市场却呈现出逆势增长的态势。报告指出,2025年上半年有四家中国药物研发公司成功完成了首轮融资,且每笔融资金额至少达到了五千万美元,这一数字超过了过去两年中国公司在同一时期的总和。

这显示出中国生物科技市场的崛起及其对全球产业链的重要影响。 投资者行为的变化也值得深入分析。随着不确定性的增加,风险投资机构更加青睐于资金量较大的“超级融资轮”,即单笔融资金额超过一亿美元的项目,这种模式帮助初创公司减少融资周期,加快研发进程。然而,即便是这些“巨额轮次”的数量也从第一季度的21次下降到第二季度的16次,显示出整个市场仍处于趋缓状态。 此外,跨界投资者数量的减少也对融资生态产生了重要影响。跨界投资者通常活跃于企业临近首次公开募股(IPO)阶段,支持企业完成关键的融资突破。

然而,报告显示,第二季度的八大融资项目中,只有两起吸引了新的跨界投资者参与,相比前几年出现明显下降。这反映出许多跨界投资者如今正面临自身投资组合项目上市延期和市场估值低迷的双重压力,难以投入新项目资金。 行业分析人士指出,生物科技初创企业的融资困境主要源于多方面的压力。首先,制药行业的监管环境趋严,相关政策法规不断调整,给新药研发带来了更高的门槛和不确定性。其次,全球经济增长放缓导致资本市场波动频繁,风险投资者对创新型企业的容错率下降,导致他们更倾向于投资已临近盈利或具备明确商业模式的企业。另外,公共卫生政策和资金支持的削减,直接影响了初创企业的科研基础和发展速度。

鉴于当前的融资现状,生物科技初创企业需积极调整战略,增强自身的抗风险能力。一方面,企业应加大与战略投资者的合作,寻求多元化的资金支持渠道,包括国际资本、政府专项基金以及行业联盟资金。另一方面,提升研发效率和商业转化能力,加强知识产权的保护与运营,能够增强市场竞争力和投资者的信心。 除此之外,跨国合作与技术共享也是缓解融资困境的重要路径。面对资金紧张,初创企业可以通过与大型制药企业、科研机构建立合作关系,促进资源整合和技术联合开发,降低研发风险和成本。同时,利用中国等新兴市场的投资热潮和政策红利,开拓更多融资和市场机会,也成为当前的重要策略选择。

展望未来,生物科技行业的创新动力依然强劲。随着基因编辑、细胞疗法以及人工智能在医药研发中的深度应用,行业潜力巨大。尽管2025年第二季度面临资金挑战,但长期来看,随着政策环境逐步稳定和投资者信心恢复,生物科技初创企业仍将迎来新一轮融资回暖和快速发展。 总结来看,汇丰创新银行的报告为我们揭示了当前生物科技初创企业在资金链上的严峻形势,以及背后的多重结构性原因。企业、投资者及政策制定者需共同努力,构建更加健康且可持续的融资生态,推动生命科学领域的创新与突破。随着行业逐步应对风险与挑战,未来生物科技市场依然充满希望,值得持续关注和期待。

。