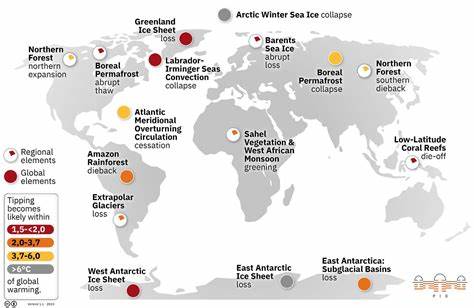

随着全球气温的不断上升,人类社会正面临着前所未有的气候危机。从二氧化碳浓度飞速上升到海洋温度和海平面稳步攀升,这些缓慢但持续的变化让世界陷入了焦虑和不确定性之中。然而,科学家们指出在这个渐进的过程中,存在着一些关键的“临界点”,一旦触及,可能会引发地球系统剧烈且不可逆转的变化,带来深远且灾难性的后果。美国气候传播专家唐娜·关特(Genevieve Guenther)深入分析了这些临界点的危险性,末日主义的多种表现形式,以及财富在抵御气候灾难中的局限性,成为理解现代气候危机的关键。 地球气候系统的临界点,是指一些关键生态与物理系统当中极易触发大规模崩溃或转变的阈值。科学界目前已确认至少十六个潜在的临界点,包括南极洲和格陵兰的冰盖融化、大西洋经圈翻转环流(AMOC)的减弱、亚马逊雨林的退化和珊瑚礁的广泛白化等。

这些临界点往往相互影响,形成复杂的反馈机制,进一步加速全球变暖和生态失衡。最令人担忧的是,有迹象表明某些临界点可能已被突破,未来的气候轨迹可能不再是线性和可预测的。 关特指出,公众和政策制定者之间普遍存在一个危险的错误认知:气候风险仍在可控范围之内。她强调,这种错觉掩盖了临界点可能带来的灾难性影响,而这些影响将彻底破坏人类文明赖以生存的生态和社会系统。例如,如果大西洋经圈翻转环流发生崩溃,将引发严重的极端天气现象,影响数亿人的生活和生计。如果珊瑚礁大量死亡,将极大削弱海洋生物多样性和渔业资源。

亚马逊雨林作为“地球之肺”的功能若遭破坏,将加速大气中的二氧化碳积累。 过去几年,关于全球气温升幅的讨论一度触发了广泛的环保觉醒。2018年联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告提出,全球气温控制在1.5摄氏度以内对于避免严重气候灾害极为关键。这一消息激发了包括格蕾塔·通贝里在内的青年和原住民活动家的声浪,以及全球媒体对气候变化问题的高强度聚焦。然而,关特指出,在社会中也出现了对最坏境况故意淡化的倾向。部分政策制定者担忧悲观论调会吓退投资者,转而主张通过资本主义框架推动绿色技术发展,试图维持经济增长的同时实现气候减排。

这种“乐观主义”不仅可能误导公众,也忽视了3摄氏度升温所带来的灾难性未来。当今气候情势并非乐观,3摄氏度不仅是一个指标,更是对人类生存环境的严重威胁。 关特分析,天气灾难频发让人们却习惯将气候变化视为远在他方、未来世代的问题,从而在心理上形成距离感,缺乏紧迫感。她强调,需要面对现实:在我们家中的孩子们正面临着一个混乱、灾难甚至无法居住的世界。通过更加坦诚地讨论气候风险,可以打破这种心理距离,让人们理解危机的紧迫性,从而激发更多的集体行动。 关于末日主义(doomerism),关特将其划分为三种类型。

第一种是科学误读导致的绝望,认为即使立即采取行动也无法避免20至30年内的社会崩溃;这是不准确且没有科学依据的。第二种是自认为清醒、全知的虚无主义者,这种态度带有自我优越感,对解决问题毫无帮助。第三种最合理的末日主义,是源自对权力者'乐于毁灭世界'的政治愤怒和失望。这种末日主义兼具恐惧和愤怒,但需要转化为勇气和行动,号召公众通过持续对政府施压和社会动员,共同应对气候紧急状况。 财富是否能成为气候危机中的避难所?经济学中有一种观点认为,只要有足够的财富,人类就能通过先进的建筑和技术减少气候灾害带来的风险,甚至用技术替代自然生态的功能。关特对此持批判态度,她指出,这种观点忽略了气候变化带来的系统性风险和不可替代的生态损失。

经济模型中的这种乐观假设,往往排除气候临界点引发的灾难和社会动荡风险,低估了对经济和生产力的全面影响。 财富带来的防护在现实中是有限的。虽然富裕地区可能拥有更完善的基础设施,但极端天气、气候难民潮、食品和水资源短缺等问题将是所有社会无法回避的共同挑战。例如洪水泛滥、野火肆虐不仅仅是发展中国家的专属问题,美国和欧洲等发达国家同样受到严重冲击。气候变化的影响正在跨越贫富界限,财富并非万能的护盾。 关特以疾病类比气候变化,指出气候危机远非一种可以通过药物或技术长期管理的慢性疾病,而是类似癌症的急性、恶性疾病。

气候系统内的临界点如同癌细胞的扩散,一旦发展到不可控阶段,代价将极为惨重。人们对气候变化的认识越准确,越需要有勇气直面严峻的科学现实。关特认为,爱是驱动气候行动最强大的力量,她以保护下一代的责任感作为内心动力,呼吁更多人以爱和团结应对这一时代最严峻的挑战。 全球气候变化的复杂性和紧迫性要求社会各界摒弃习以为常的经济思维和乐观主义偏见,真正理解临界点的巨大风险及其潜在灾难后果。面对末日主义的不同表现需要差异化的沟通策略,既承认恐惧,也激发勇气,推动广泛的社会参与。财富虽能带来一定程度的适应能力,但无法单靠资本解决根本的生态危机。

每个人作为地球共同体的一员,都应参与到保护环境、减少碳排放和推动系统变革的行动中来。唯有如此,才能在气候的重大临界点之前,为子孙后代赢得一个可持续、宜居的家园。