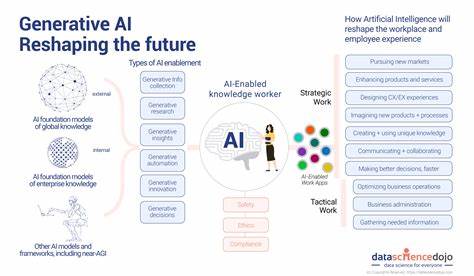

理论物理作为一门极其复杂且高度抽象的科学,历来依赖科学家的深厚知识积累和直觉才能推进研究。然而,人工智能,尤其是大语言模型的兴起,正逐渐改变人们探索理论物理的方式。所谓“微剂量物理学”便是在这种背景下应运而生的术语,它描述的是那些借助AI进行理论物理思考或创作的尝试。虽然这一概念尚处于早期探索阶段,但它揭示了人工智能与科学创新之间日益紧密的联系。微剂量物理学的起源可以追溯到“vibe coding”,即通过与AI聊天,让其按照指令生成计算机代码的实践。从编程转向物理领域,许多非专业人士希望利用AI辅助进行理论物理研究,试图用它来构思新理论、生成数学表达式或草拟学术论文。

尽管这一做法目前受到学术界的质疑,原因在于物理学远比编程复杂,它体现的是原创的科学思维和严谨的验证过程,难以单靠语言模型纯粹“生成”。众所周知,科学研究的效率受限于人类处理信息的速度和理解能力。即便是利用传统的数学软件和数据分析工具,也难以在有限时间内全面筛选和验证所有可能的物理模型。科学家们依靠丰富的经验和对领域的深刻理解,通常会快速筛选那些可能成为突破口的想法,这种判断带有强烈的直觉和“vibe”,即对问题的敏感度和快速捕捉核心的能力。当前的人工智能系统虽然强大,但其深度理解和“嗅觉”远不能匹敌经验丰富的物理学家。AI的知识基础广泛,却缺乏针对某一物理领域长时间精修的专业化训练,因而在特定情境中难以做出精准判断。

更重要的是,AI生成的内容常常需要人工仔细验证,尤其是在涉及复杂数学推导和实验数据解释时。另一方面,AI为理论物理带来的最大辅助是激发灵感和组织思维。用户通过与大语言模型的交互,可以获得基于现有知识的多样化观点,快速梳理论文框架,生成初步的数学模型和代码线路。这种辅助让非专业者有机会接触理论物理的前沿问题,甚至能够撰写初步的预印本论文。同时,AI的文本生成优势也反映在论文写作和文献综述部分,有助于减轻科研人员在整理资料和语言表达上的负担。然而,需要强调的是,单靠AI“做物理”存在根本性不足。

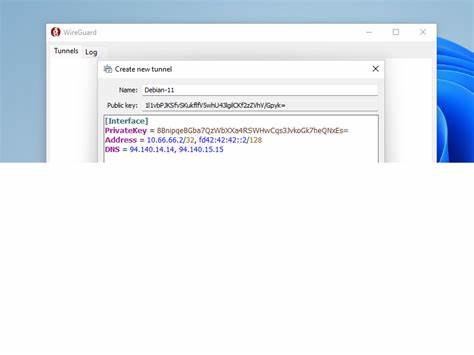

理论物理不是简单的信息拼接,而是包括提出新问题、构造数学框架和经受严格实验验证的复杂过程。AI目前缺乏真正的原创力和批判性思维,难以完全替代科学家们的反复推敲和冷静判断。由此,微剂量物理学更像是一种人机协作的方式。人类研究者提供科学思考的“vibe”,AI则作为辅助工具,帮助开展信息挖掘和初步推理。合理利用AI的强大数据处理能力和语言生成优势,可以极大提升研究效率,尤其在整理文献、设计模拟和代码开发方面表现突出。但最终阶段仍需人类科学家参与深入分析和实验设计。

微剂量物理学的成功推行还面临诸多挑战。首先,AI生成内容的准确性和严谨性难以保障,错误信息可能误导研究方向。其次,学术界对于依赖AI的大量研究仍有保留,担心科研诚信度和创新性的下降。此外,跨学科的物理知识需要深度理解,单靠AI难以替代专业训练。值得关注的是,随着算力提升和AI算法不断优化,未来AI有望缩小与人类专家之间的差距。企业和研究机构正在探索如何让AI拥有更紧密的“控制环路”,实现快速筛选和实时反馈,提升“物理嗅觉”的灵敏度。

结合机器学习与经典物理模拟,或将催生新的研究范式。同时,通过引入多模态学习和强化学习,AI能够整合更多实验数据和理论推导,逐步成为理论物理研究的不可或缺助手。此外,AI在教育领域的应用也卓有成效。对于物理学新手,借助AI解释复杂概念和提供互动性学习平台,大大降低了入门门槛。微剂量物理学的练习过程本身就是学习的机会,促进知识的深度理解和创新思维的培养。总的来看,微剂量物理学作为一种新兴实践,展示了AI与人类科学探索之间微妙的互动关系。

它既反映了科学研究的复杂性,也揭示了AI技术在辅助思考和加速进展方面的潜力。未来,只有真正理解物理本质并善用AI辅助的研究者,才能在理论物理领域取得有价值的突破。它提醒所有渴望借助技术创新推动科学的人们,基础功底和批判性思维仍然不可或缺。在探索物理真理的漫漫征途上,AI是强有力的伙伴,但决不会取代人类科学家的慧眼和坚持。