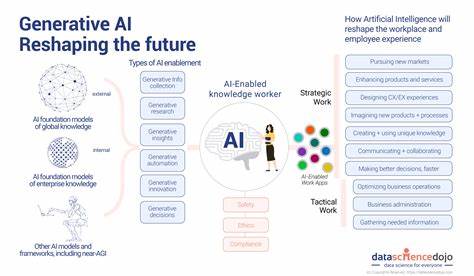

随着生成式人工智能(Generative AI,简称Gen AI)的迅速发展,人类社会正在迎来前所未有的劳动变革。人工智能不仅在提升生产效率方面展现出巨大潜力,更在重塑劳动关系和经济体系层面引发深远影响。本文从马克思主义的历史唯物主义和李嘉图的比较优势理论出发,解析生成式人工智能时代的未来工作形态与社会经济走向,帮助读者全面理解这一复杂且重要的趋势。 首先,马克思主义视角强调生产力与生产关系的辩证统一。在马克思看来,生产力的发展是社会变革的根本动力。生成式人工智能以其强大的数据处理能力和创造性生成内容的技术,极大地提升了生产力水平,但与此同时也促使生产关系发生质变。

传统的劳动者角色正在被重新定义,机器与算法逐渐承担起过去由人类完成的任务,这导致资本与劳动之间的矛盾更加尖锐。资本家的生产资料控制权因人工智能技术的垄断而强化,普通劳动者面临被替代和失业风险。马克思关于劳动力商品化的理论在此时代背景下更具现实意义,劳动者在与智能机器的竞争中地位不断被削弱。 然而,马克思在《资本论》中也提到,技术革新会推动新的生产关系形成。生成式人工智能的应用可能催生新的劳动形态,比如人机协作模式、创意劳动的兴起等,甚至出现脱离传统工作概念的“无阶级”劳动形态。这提醒我们虽然短期内冲击巨大,但从长远看,社会有可能通过调适生产关系来实现新的公平与效率平衡。

同时,马克思关于剩余价值的理念提示我们,当前人工智能所创造的附加价值多集中于资本家手中,呼吁政策干预以保障劳动者权益,避免贫富分化加剧。 从李嘉图的经济学角度出发,他所提出的比较优势理论强调各经济体或个体应专注于自身相对高效的生产领域。生成式人工智能催生了新的比较优势结构。传统劳动密集型行业可能因自动化而退出竞争,而那些能够利用AI技术进行创新与管理优化的领域将更具优势。个人层面,劳动者若能掌握人工智能相关技能,将获得新的就业机会与竞争力。因此,技能结构的升级是未来劳动力市场的核心命题。

然而,李嘉图理论也表明,资源分配的效率提升可能伴随短期内部分劳动者的结构性失业。如何平衡技术革新带来的经济整体福利提升与个体就业困难,成为宏观经济政策必须面对的挑战。发展适应生成式人工智能的教育体系、提供职业转型培训以及构建社会保障体系,是减少结构性冲击的有效途径。此外,全球范围内不同国家的比较优势将因人工智能的扩散而重新划分,发展中国家若不能抓住技术红利,可能陷入更加不利的国际分工格局。 生成式人工智能时代的劳动未来还涉及伦理与法律层面的考量。机器自动决策与劳动替代引发劳动权利保护和社会公平的新的法律挑战。

如何保障劳动者在AI技术广泛应用背景下的基本权益,防止技术滥用导致的系统性不公,是未来政策制定的重要方向。马克思主义强调工人阶级的集体力量和斗争精神,提示我们劳动者应积极参与制度设计与科技应用的监督,促进技术进步惠及大多数人而非少数资本家。 同时,生成式人工智能带来的创造性劳动自动化可能改变人们对“劳动”的传统认知。创造力和直觉长期以来被视为人类独有的优势,但AI已展现出生成艺术品、撰写文本和设计创新方案的能力。这对劳动价值理论提出了挑战。马克思关于劳动价值创造的理念需要在新时代得到重新诠释。

是否所有的劳动都能被机械替代?机器“创造”的价值应如何分配?这些问题不仅关系经济分配,也涉及哲学层面的思考。 综合马克思主义与李嘉图的理论分析,生成式人工智能时代未来的工作将是一个充满矛盾与变革的过程。生产力的提升将解放部分劳动力,但资本对技术控制的加强加剧阶级矛盾。与此同时,技能更新和劳动力市场再配置将塑造新的比较优势格局。社会各界须通过政策调控、教育改革和法律创新,管理技术变革带来的冲击,实现既高效又公平的劳动新时代。 展望未来,生成式人工智能不仅是技术进步的产物,更是社会经济制度变革的重要催化剂。

它迫使我们重新思考劳动的意义和价值,重新设计经济运行机制,探索人与机器共生的生产关系。只有将马克思主义的阶级分析与李嘉图的经济效率观念相结合,理解劳动与资本、技术与社会的动态互动,才能为生成式人工智能时代的劳动未来提供科学且人文兼备的指导方案。