美国联邦储备系统(Federal Reserve),通常被称为美联储,近年来一直处于一个前所未有的困惑状态,尤其是在评估中性利率(Neutral Rate)方面。中性利率是指既不刺激经济增长也不抑制经济的利率水平,是货币政策制定的重要锚定。然而,随着经济环境的变化,美联储在确定这一关键指标时面临着巨大的挑战。 首先,理解中性利率的概念并不简单。在理想情况下,中性利率应当是一个动态的参考点,能够随着经济状况和市场需求的变化而调整。然而,由于诸多不确定因素的叠加,美联储在确定这一水平上显得愈发不确定。

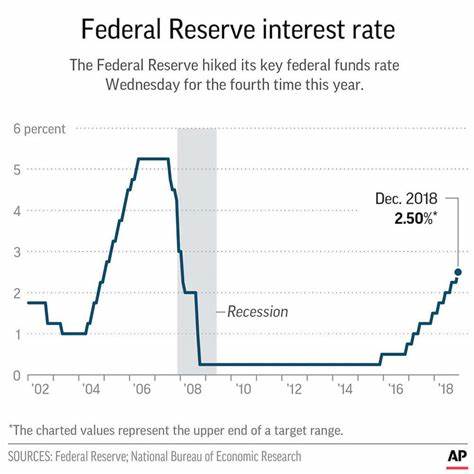

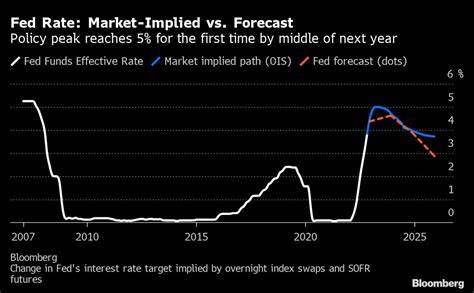

这种困惑源于多方面的因素,包括通货膨胀、就业市场、全球经济的动荡以及金融市场的反应等。 近年来,美国经历了显著的通货膨胀压力。消费者价格指数(CPI)的上涨速度让不少经济学家感到意外。尽管美联储采取了一系列加息措施以抑制通货膨胀,但仍未能彻底扭转这一趋势。市场对美联储是否应该继续加息、加息的幅度以及加息的时机产生了分歧。这种不确定性加剧了对于中性利率的讨论和辩论。

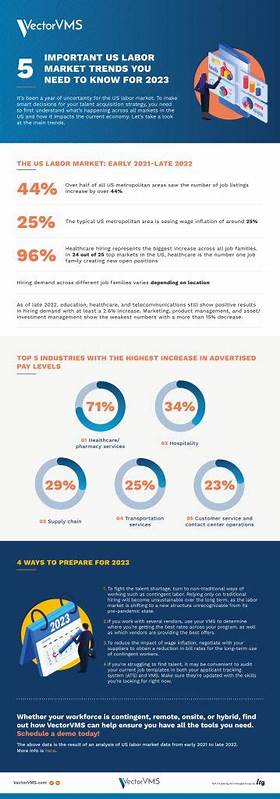

与此同时,就业市场的表现也给美联储的决策增添了复杂性。美国失业率降至历史低位,劳动力市场紧张导致工资上涨。然而,工资的上涨并不总是能够转化为消费的增加,尤其是在通货膨胀持续的背景下。美联储必须平衡促进经济增长和控制通货膨胀之间的微妙关系,使得对中性利率的理解变得愈加模糊。 此外,全球经济的不确定性也在不断影响美联储的决策。国际形势的变化,包括地缘政治冲突、贸易摩擦以及其他国家货币政策的调整,都可能对美国经济产生外溢效应。

在这样的全球背景下,美联储在评估中性利率时不得不考虑到外部经济变量的影响。 美联储内部对于中性利率的看法也并不一致。一些决策者认为中性利率已经下降,并且可能需要维持在较低的水平,以适应经济的长期趋势。而另一些人则认为,当前的经济复苏势头强劲,有必要重新调整中性利率的预期。不同的观点导致美联储在制定货币政策时面临更大的挑战,尤其是在加强市场信心和引导经济预期方面。 这种混乱局面不仅体现在决策层面,也让投资者感到迷惑不解。

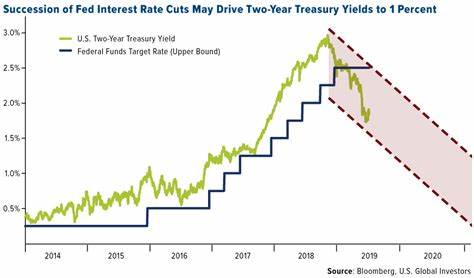

金融市场通常依赖于对美联储政策的解读来制定投资策略。而在当前的环境下,市场对未来利率路径的预测变得更加复杂。短期利率和长期利率之间的变动,反映出投资者对于经济前景的不同担忧和乐观情绪,进一步加剧了市场的波动性。 分析师们普遍认为,美联储需要更为清晰和一致的沟通,以增强市场的信心。透明度不足可能导致市场的误解和不安,进而影响经济的整体表现。当然,这并不是说美联储能够完全消除外部的不确定性,但通过提高沟通的有效性,可以在一定程度上减少市场的困惑。

此外,科技和数据分析的迅猛发展也为货币政策的制定提供了新的工具和视角。美联储可以利用大数据和人工智能技术更好地分析宏观经济趋势,从而为中性利率的评估提供更为准确的依据。尽管数据分析并不能解决所有问题,但它无疑将帮助决策者更好地理解当前经济形势。 展望未来,美联储在寻求适当的中性利率之际,必须意识到当前经济环境的复杂性。过去的经验教训以及对市场动态的敏锐洞察将是其成功的关键。经济学家们普遍认为,一旦美联储能够确认中性利率的合理水平,将在一定程度上平息市场的不安情绪,为未来的政策制定奠定稳固的基础。

总体而言,美联储在中性利率评估上的困惑反映了当今全球经济的不确定性和复杂性。随着外部挑战和内部矛盾的加剧,美联储的未来决策必须更加灵活和有针对性。只有在深刻理解当前经济形势及其变化的基础上,才能找到既能促进经济增长又能有效控制通货膨胀的平衡点。这既是对美联储的挑战,也是对全球经济治理的一次重要考验。