在人工智能领域,随着计算能力的提升和数据多样性的丰富,多模态模型逐渐成为发展的主力军。所谓多模态模型,指的是能够同时处理视觉、文本、音频、视频等不同类型信息的智能系统。相比传统只专注于单一模态的模型,多模态模型能够更完整地理解和生成更丰富的信息,满足更复杂的应用需求。最近的研究和产品发布显示,统一的多模态框架和专用高效性的技术路线正在迅速加速整个行业的发展。中国科技巨头小米发布的MiMo-VL-7B模型以及Ming-Omni系列统一多模态模型引发广泛关注,成为业内讨论的焦点。这些新一代模型不仅提升了跨模态信息的融合能力,在计算资源的消耗上也实现了突破,开创了性能与效率并重的创新范例。

多模态模型最核心的挑战之一是如何在处理多种模态数据时有效地整合信息。传统方法一般是对各种模态各自建立模型,之后再将结果融合,显得笨重且效率低下。Ming-Omni系列基于专家模型架构(Mixture of Experts,MoE),通过激活部分参数处理对应模态输入,从而实现了跨模态理解和生成的统一。这种设计不仅减少了计算开销,还能灵活适应不同类型的数据输入,实现真正的多模态融合。Ming-lite-omni版本利用只需激活28亿参数便能达到10亿级规模模型性能的目标,突破了以往规模驱动性能提升的传统认知,成为多模态模型轻量化应用的典范。另一大亮点来自小米的MiMo-VL-7B模型,该模型以7亿参数规模对比于原本庞大的72亿参数模型,甚至在多个视觉和多模态推理任务中取得了更优表现。

在OlympiadBench基准测试中,MiMo-VL-7B-RL版本达到了59.4分的高分,超越了同批次的Qwen2.5-VL-72B和GPT-4o,充分体现了专门针对视觉多模态任务的优化能力。小米的这一突破告诉我们,模型的规模并非性能唯一指标,精准的架构设计和任务导向的优化能够带来更实际的提升,尤其在计算资源有限的场景中尤为重要。ViGoRL项目则在视觉定位与语言推理之间架起了一座桥梁。该模型通过强化学习技术将语言推理锚定到图像具体区域,实现了更精细的视觉理解能力。通过精准地将语言描述与图像局部区域相结合,ViGoRL有效推动了视觉推理能力的进步,解决了多模态任务中长期存在的语言与视觉信息对应不匹配问题。推动统一多模态框架快速发展的是整个社区和科研机构的共同努力。

Qwen2.5-Omni-3B实现了消费级GPU上的轻量运算,VRAM消耗降低50%以上,同时具备25千token的超长上下文处理能力,支持30秒音视频交互,大幅增加了普通开发者和企业的应用可能性。ElevenLabs发布的Conversational AI 2.0不仅展现出多模态语音代理的自然交互能力,更融入了多语言切换、多角色模式和语音检索增强(RAG)功能,为多模态人机对话树立新标杆。在趋势方面,行业正从过去“参数越大越好”的思维中逐渐走出,转而关注如何打造专用高效的模型结构,提升计算利用效率及推理速度,降低训练与部署的成本。以小米的MiMo-VL-7B和轻量级的Qwen2.5-Omni-3B为代表的案例表明,未来多模态模型的发展将是“规模不再是唯一天花板”,而是“专用优化+高效架构”的结合,以实现性能最大化和资源成本最小化的平衡。从开源角度看,相关框架和工具的快速迭代尤为关键。当前,开源社区发布了大量可用于视觉语言模型的评估工具、模型训练脚本和示范应用,极大地促进了多模态研究的普及和创新。

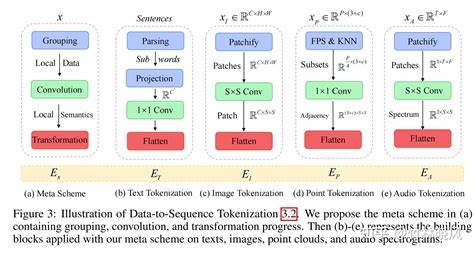

比如Sunil Kumar开发的视觉语言模型可视化工具帮助开发者理解模型内部如何将图像片段映射为语言令牌,增强了对多模态模型推理机制的透明度。行业应用方面,多模态技术正在医疗、教育、电商、娱乐、安全监控等多个领域展现非凡潜力。借助统一的多模态框架,企业能够快速搭建跨数据类型的智能分析平台,实现更加精准的内容推荐、智能问答、自动标注和多模态搜索,极大提升用户体验和运营效率。例如,在医学影像分析中,融合文本病例信息与视觉图像的多模态模型能够精准诊断复杂疾病,辅助医生决策;在电商领域,结合商品图片、用户评论和视频展示的多模态系统使得推荐机制更加贴合用户需求。展望未来,人工智能多模态研究将持续沿着“统一架构+高效专用”的路线前行,注重创新模型结构和优化算法。预计将涌现更多具备实时交互能力的轻量化模型,支持长时间的视频理解和跨模态推理能力的进一步强化。

同时,随着多模态训练数据与算力的丰富,更加开放透明的创新环境将催生新的应用场景和商业模式,推动AI技术普及落地。此外,隐私保护与安全机制在多模态系统中的作用也日趋重要,如何在保障用户数据安全的同时实现多模态智能推理,将是未来研究的重点之一。总结来看,多模态领域正经历从“大规模单纯扩容”向“精细化专用高效”转变的关键阶段。统一多模态框架如Ming-Omni带来的跨模态无缝衔接,以及小米MiMo-VL-7B对专用性优于规模的有力证明,让行业看到未来AI技术不仅要更强大,还要更智能、更节能。技术的不断成熟和工具生态的丰富将让更多开发者和企业得以触达这一波创新浪潮,共同推动智能时代的发展迈上新台阶。