近年来,艾滋病依旧是全球公共卫生领域面临的重大挑战,尽管已有多种药物和预防手段帮助控制其传播,但疫苗研发始终被视为消灭艾滋病疫情的关键所在。美国国家卫生研究院(NIH)曾投资数亿美元支持一项由杜克大学和斯克里普斯研究所牵头的艾滋病疫苗研发计划,该项目专注于研究广泛中和抗体的免疫机制,试图引导人体产生对多种艾滋病病毒株有效的长期免疫力。然而,2025年年中,特朗普政府突然宣布终止该计划,引发科研界和公共卫生专家强烈关注和批评。 政策的转变背后反映出政府在科研资金分配和疾病防控战略上的重大调整。官方回应称,NIH将着力于利用现有方法消除艾滋病,这意味着疫苗研究将不再是核心资助重点。与此同时,政府还暂停了针对莫德纳(Moderna)开发的艾滋病疫苗临床试验的资金支持,加剧了疫苗研发的停滞局面。

此举显然与过去数十年来国际社会推动艾滋病防治投资的趋势背道而驰。 科学界对以上决策表达了深切担忧。领导该疫苗计划的科学家表示,如此关键阶段撤销资助,极有可能扼杀长期以来积累起来的研究成果和创新思路。基于广泛中和抗体的疫苗设计,代表着目前艾滋病疫苗开发的尖端方向之一。若停止投资,未来几年内将难以出现新一代疫苗候选产品进入临床试验阶段,从根本上拖慢疫情防控的步伐。 此外,政府对艾滋病预防项目的资金削减,已直接导致美国多地公共卫生系统资源受限。

以德州和北卡罗来纳州为例,当地卫生部门不得不暂停预防项目,甚至裁员,影响到了基层社区的预防和检测能力。美国疾病控制与预防中心(CDC)对应的艾滋病防控部门也面临缩水,部分工作被转移至尚未成立的“健康美国管理局”,后续具体安排尚不明确。专家指出,这种断层可能导致疾病检测和应对能力下降,增加传播风险。 不仅美国本土受影响,国际合作与全球抗艾计划同样遭遇打击。美国长期以来是全球最大艾滋病防治资金提供者之一,其推动的总统艾滋病紧急救援计划(PEPFAR)为众多非洲及发展中国家提供了关键治疗和预防资源。2025年初,特朗普政府暂停了该项目资金的发放,虽然随后授权恢复治疗供应,但预防资金依然停滞,给依赖这些资金支持的国家带来重重考验。

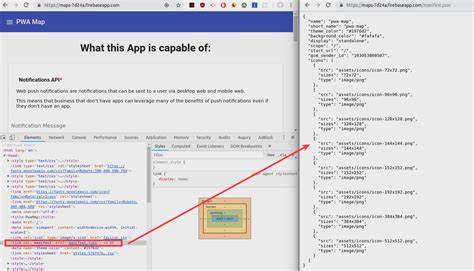

疫情控制方面的资金缺口可能导致感染率回升,特别是在儿童和青少年群体中风险加剧。 艾滋病病毒因其高变异率和复杂机制,使得传统疫苗策略屡屡受挫。此前失败的多次疫苗试验令部分专家对传统路径的可行性表示怀疑。杜克大学和斯克里普斯研究所的团队开创了通过模拟和激活“广泛中和抗体”产生的新途径,试图实现多病毒株的长期防护效果。相关研究涵盖了免疫学基础、抗体设计、动物模型验证以及临床试验前期准备,可谓前沿科学的集大成者。政府撤资不仅将断裂此科研链条,还可能对其他领域的相关研究造成连带影响,比如针对新冠病毒相关药物开发、自动免疫疾病治疗与毒蛇抗毒素的研发等。

公共卫生专家普遍认为,没有疫苗,艾滋病疫情难以彻底根除。尽管抗逆转录病毒药物和预防用药PrEP显著降低了新发感染,但这些方法依赖患者长期管理,资源密集且存在覆盖盲点。疫苗是实现群体免疫和终结疫情的唯一可持续途径。任何削弱艾滋病疫苗研发的举措,都是在逆转全球公共卫生的努力,极可能在未来带来更多感染和死亡。 批评者形容当前政策为“短视”,认为政府应重新审视对艾滋病疫苗科研和预防项目的支持力度。搭建科学研究与公共卫生政策的桥梁,是解决艾滋病疫情的根本之道。

尼曼、沃伦等国际知名专家纷纷呼吁加大投资,保障科研连续性,保护和扩展现有公共卫生资源。 综合来看,特朗普政府终止这项关键疫苗研发计划,是公共卫生政策中的重大挫折,对科学创新带来严重冲击。艾滋病仍是全球大流行病历史中最具挑战性的疾病之一,只有通过持续的科学探索和合理的资金支持,才能实现疫苗问世,从根本上减少新发病例,最终终结艾滋病疫情。未来的研究人员和政策制定者需要协同合作,填补目前资金与政策空白,确保艾滋病疫苗开发这一全球卫生重任不被遗忘。随着抗艾防控进入新的数字化与精细化阶段,维持和扩大研发投资是实现艾滋病终极目标的必由之路。