近年来,随着大语言模型(LLM)在各个领域的广泛应用,围绕如何有效与这些模型交互的话题逐渐升温,其中“提示词工程”成为业界及用户关注的焦点。然而,所谓的提示词工程究竟是不是一种真正的工程学科?本文将从多个角度深入探讨这一问题,带您了解提示词优化的本质及其局限性。 提示词优化起源于用户希望通过精细调整输入内容,从而获得更精准、更符合预期的模型输出。由于大语言模型本身工作机制复杂,训练数据庞大且不透明,模型权重和架构也非公开,这使得调整输入的过程更多具有实验性质。对模型内部的运行原理、权重分布、训练数据分布等关键信息的缺乏,使得提示词优化很难达成可复制、可预测的效果。 在传统工程学中,关键特征通常包括明确的原理基础、因果关系、结构和功能的可解释性,以及可重复和可验证的流程。

工程师能够利用这些基础知识,通过设计、测试、验证等过程实现稳定的系统行为。相比之下,提示词优化更像是对一个不透明黑箱的反复试验,依赖经验和偶发的成功案例,缺少科学的理论体系支持和严格的实验验证过程。 提示词工程被某些从业者神话,宣称通过特定技巧或套路可以获得“更好”的结果。但是,这些所谓的效果往往缺乏客观标准进行衡量,也常因模型的即时状态、云端算力的可用性以及背后可能存在的软件更新而产生巨大波动。甚至在同一时间段内,因计算资源紧张,模型的输出质量可能突然大幅降低,令任何提示技巧失效,难以维持稳定的性能表现。 此外,正如多项研究表明,某些被广泛推广的提示方式,例如“链式思维提示”(Chain-of-Thought Prompting)在特定狭窄问题类别上表现较佳,但对更广泛复杂问题并无显著提升。

这说明提示词的设计不能一概而论,其成功与否高度依赖于问题的具体领域和示例的相关性,这也进一步限定了提示词技巧的通用性和应用范围。 伴随着技术更新迭代,例如OpenAI发布的GPT-4以及Google推出的Gemini系列模型,提示方式也在不断变化,譬如引入规则驱动、多轮上下文窗口等新玩法。然而,这些新方法依旧未能摆脱“基于经验”的本质,缺少系统工程支持,更多呈现为一种仪式感十足的神秘技术,依赖用户的感性认知和期待实现效果,而非严格的工程方法论。 这种现象在行业中被戏称为“巫术”,因为它更多是一种基于信念、用户焦虑和市场营销推动的实践,而非科学工艺。真正的工程技术需要可预测的、可测量的结果,同时有能够被反复验证的依据。提示词优化短期内能带来些许收益,但长期来看,其认知盲区和不确定性限制了它作为独立工程学科的发展空间。

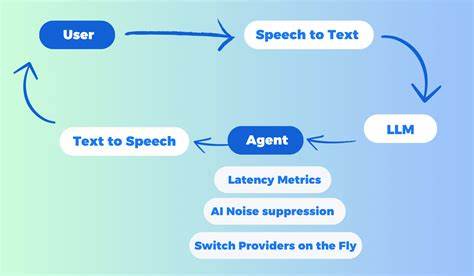

那么,提示词优化究竟有何价值?不可否认,它推动了人们对大语言模型内部运行机制的关注,促使开发者和用户更积极地探索人机交互新方法。提示词优化实践积累了大量经验,为未来自动化提示生成、多模态融合和智能辅助开发奠定了一定基础。同时,它强调了模型上下文的重要性,促使技术关注引入更丰富背景信息以提升模型表现的可能性。 未来,随着模型架构的不断成熟和可解释性研究的深入,单纯依靠调整输入提示以操控模型的手段可能会逐渐被更系统、可控的模型微调和适应技术所取代。通过开放训练机制和模型透明化实现对底层参数和行为的真正掌控,才是实现大语言模型稳定高效应用的根本路径。 总之,提示词优化虽非真正的工程学,却是理解和探索大语言模型互动机制的重要窗口。

我们应正视其局限,摒弃过度神话和盲目信仰,推动建立科学、透明而严格的评测标准和方法学,促进人工智能技术更加健康、可靠地发展。未来属于既懂技术本质,又善于创新方法的复合型人才,他们将引领人机交互走向真正的智能时代。