打哈欠作为一种在人类和多种动物中普遍存在的行为,一直是科学研究的焦点。尽管打哈欠看似简单,但它所涉及的生理和社会机制异常复杂,尤其是在感染性打哈欠现象中更是如此。感染性打哈欠指的是个体在观察另一生物体打哈欠后,不自觉地模仿并发生打哈欠行为的现象,通常被视为体现共情和社交连接的一种行为。近年来,有研究聚焦探索非生物代理,如机器人,是否也能引发感染性打哈欠,揭示其背后的认知与情感机制。最新科学报告揭示,黑猩猩在观察一个拟人机器人的打哈欠行为时,同样会表现出打哈欠过程。这一发现不仅丰富了我们对社会模仿和共情的理解,也促使我们重新审视人类与非生物智能体互动的心理基础。

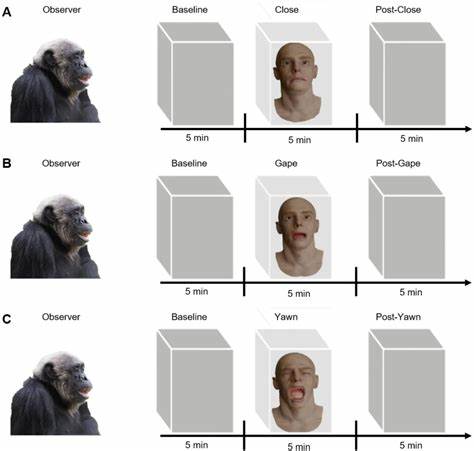

黑猩猩作为人类最亲近的进化亲缘物种,其行为表现为科学揭示社会沟通的进化根源提供了重要窗口。过去,科学界普遍认为,感染性打哈欠多发生在同种个体之间,由于社会纽带、熟悉度和情感共鸣等因素影响,但此次实验打破了此传统认知,黑人猩猩面对陌生的机械“异类”也能产生感染性反应。研究团队设计了一个高度拟人的安卓头部机器人,能够准确模拟人类打哈欠和其他口部动作。机器人不仅有真实皮肤质感,采用了复杂伺服电机控制面部肌肉运动,还模拟了打哈欠时典型的张大嘴巴、闭眼等动作,持续约十秒。实验共涉及十四只成年黑猩猩,被安排在熟悉的自然环境中,分别观看机器人处于三种状态:嘴巴完全闭合的静止状态、嘴微张但非打哈欠方式的“张嘴”状态,以及完整的打哈欠动作。观测数据表明,黑猩猩在观看安卓机器人完整打哈欠时表现出明显的打哈欠模仿,而在其他两种条件下则未见此反应。

此外,在看到机器人打哈欠后,部分黑猩猩还表现出增加安静躺卧、准备休息的行为,暗示感染性打哈欠或伴随着生理状态的转变。统计分析证实了这一行为差异的显著性,排除时间段和实验顺序等潜在干扰因素影响,强化了打哈欠感染效应的可信度。为何非生物代理的打哈欠能够触发黑猩猩的感染性反应,其内在机制与含义值得深入思考。一种解释认为,打哈欠作为基于视觉感知的动作,具备强烈的运动模拟特征,激活了黑猩猩大脑中负责感知-行动耦合的神经网络,对动作的形式和时间特征极为敏感,机器人精确仿真的动态打哈欠刺激了这些通路,促成了无意识模仿。此外,一些学者推测,感染性打哈欠也可能承载社会信息,代表一种非语言的“休息信号”,帮助群体成员同步活动节奏,即使对象非真实生命体,这种信号意义依然有效。该实验亦提醒我们对“动物-机器人”互动的认知界限值得拓展。

以往人们普遍相信,动物对机器的反应局限于低级感知或恐惧回避,此次研究提示,高级社会行为和情感共鸣机制,或多或少能够延展至非生物形态代理,进而影响动物行为和心理状态。这或许为未来动物福利、行为康复和人机交互领域开辟新思路,例如通过机器人促进孤立或社会障碍动物的行为调节与情绪支持。感染性打哈欠与同情心、情感共鸣、人际关系紧密相关,研究黑猩猩对人造代理刺激的反应,有助揭示共情机制的进化长河及其对机械智能的适应性扩展。有人类发展中的证据显示,感染性打哈欠伴随认知能力和社交意识的成熟逐渐显著,这为理解非人类灵长类动物相关行为提供了启发。此外,打哈欠在群体中的同步作用强调整体协调性和团体利益,这种行为的跨代理感染现象引发我们对“社会”定义的重新思考。未来研究可沿多条方向展开。

首先,比较不同非生物代理如软件代理、虚拟现实角色、机械生物形态机器人的感染性效应,以揭示外观和运动特征对行为触发的影响。其次,考察个体间差异,如年龄、性别、社交地位和经验对感染性反应的调节作用。第三,结合神经科学方法探索打哈欠感染时脑区激活模式及神经机制,增强理论模型的生物学根基。最后,扩展跨物种对照,验证感染性打哈欠在不同社会结构和认知体系动物中的表现,深化我们的跨物种共情理解。综上所述,黑猩猩观察机器人打哈欠产生感染性打哈欠的发现,不仅挑战了传统“生物限定”感染性理论,也为探索社会认知和情感机制的边界开辟了崭新视野。这揭示出打哈欠作为高度进化且多功能的非语言信号,其传播不仅依赖物理生命体的存在,也受动作形态、联想意义和情境因素的综合影响。

理解这些机制,有助于推动动物行为学、社会心理学和人机交互领域的理论创新和应用发展,进而促进人类与动物乃至人工智能间更深层次的沟通与理解。