随着人工智能技术的迅猛发展,尤其是大型语言模型(LLM)在编程领域的广泛应用,软件开发的方式正在经历前所未有的变革。越来越多的初级开发者依赖于生成式人工智能快速编写代码,试图通过简单复制粘贴实现功能。然而,这种“基于代码片段”的开发方式掩盖了一个根本问题,即代码本身并非程序的全部。理解代码背后的理论,以及建构这种理论的能力,正成为资深开发者不可替代的优势。回顾1985年计算机科学家Peter Naur提出的“编程即理论构建”理念,我们能更清晰地认识到编程的本质与挑战。Peter Naur的观点启示我们:一个程序不仅仅是其源代码,而是开发者在脑海中构建的关于系统如何运作、为何如此运作以及未来如何演进的共享理论。

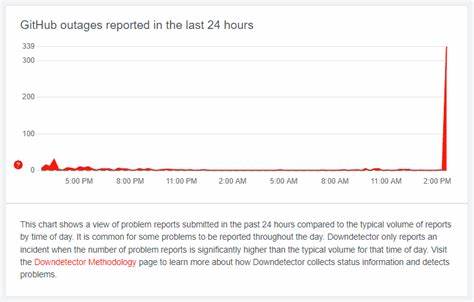

这种理论模型涵盖了设计意图、架构选择及业务领域的复杂性,往往不可完全通过代码或文档表现出来。随着时间推移,当系统的核心设计者离开,理论传承的断层将导致代码变为无源之水,削弱了系统的可维护性和扩展性。当前,软件开发领域正面临“理论缺失”危机。大量依赖AI自动生成代码的初级开发者忽视了深入理解代码的机会,缺乏与问题的认知挣扎和独立思考过程,导致对系统不了解甚至误用生成的代码。这种现象不仅抹杀了宝贵的学习成长瞬间,也使得代码库中逐渐堆积大量缺乏业务领域认知的“孤岛代码”,为未来的系统维护埋下隐患。更严重的是,AI生成代码往往处于业务领域的盲区。

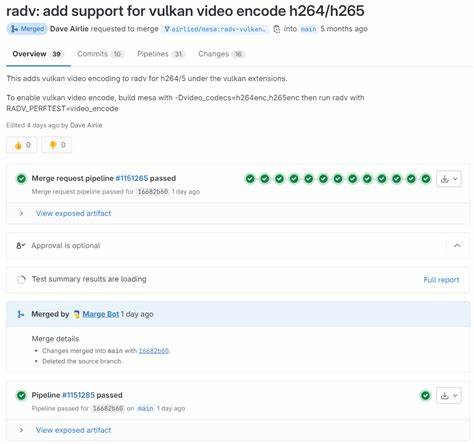

它们基于统计模式生成代码,缺乏对具体业务模型和架构权衡的理解。当这类代码未经仔细审查被直接植入系统时,可能导致架构混乱、业务规则违背以及潜在安全隐患。资深开发者在这一过程中发挥着关键作用。身为“领域理论的构建者”,他们不仅仅编写代码,更负责构建和维护连接业务领域与软件架构的理论框架。他们清晰理解代码存在的原因、它对业务模型的映射方式以及随业务变化如何演进。资深开发者同时肩负“架构理论的守护者”职责,他们审慎评估新代码的理论一致性,确保系统设计的连贯性和稳定性。

除了技术层面的把关,资深开发者在与人工智能协同工作时展现出独特的“有意协作”模式。他们不会盲目接受AI生成的内容,而是主动质疑和验证,利用AI辅助完成重复且机械的任务,将更多认知资源投入到复杂设计与决策中。这种合作不仅提升效率,更维护了软件系统的理论完整性。此外,资深开发者是理论与工艺的传承者。他们通过指导初级开发者深入理解业务模型、代码背后的思考过程及认知挑战,培养新一代开发者的理论构建能力。正是对认知挣扎价值的强调,使得团队能够避免依赖简单复制,促进更深层次的技术积累。

企业在如今的技术环境下,需要主动投资于理论保存和传递。只有有效记录意图而非单纯实现细节的文档、构建分享心智模型的知识交流机制、促进代码评审中的理论一致性考量以及实施以理论构建为核心的导师制,才能打造可持续发展的软件生态。Peter Naur早在数十年前就洞察到程序是人类智慧的结晶,不能仅依赖表面的代码实现存续。如今,在人工智能赋能的背景下,这一理念更加显得弥足珍贵。机械化的代码生成虽可大幅度提速,但对系统的深刻理解、架构的合理设计及持续演进的保障依旧需要人类开发者的理性思考和经验积累支撑。未来最具竞争力的软件团队,将是能够平衡AI辅助与理论构建的人才团队。

他们能让代码不仅仅“运行”,还能“讲故事”,将复杂的业务模型转化为清晰、连贯、可持续维护的软件系统。资深开发者在此过程中,作为理论的守护者、导师和合作者,赋予软件以生命的深度和灵魂的韵律。人工智能技术不会取代我们理解和构建软件的核心能力,相反,只有保留并强化理论构建的核心,软件产业才能在数字化浪潮中乘风破浪,迈向更加稳健和创新的未来。