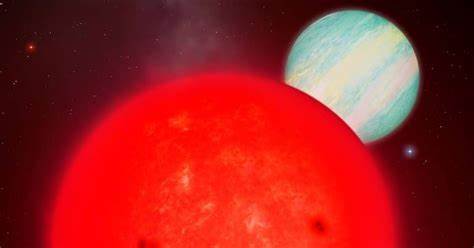

在浩瀚的银河系中,红矮星作为最常见的恒星类型,一直被科学家们密切关注。其低质量和小尺寸使得它们通常被认为不太可能拥有大型的行星系统。然而,最近由一支国际天文研究团队揭示的一项重大发现,正狠狠打破这一传统认知。科学家们在距离地球遥远的红矮星TOI-6894周围探测到了一颗庞大的气态行星,名为TOI-6894b。这颗行星的体积略大于土星,但质量却仅有土星的一半,密度仅为0.33克每立方厘米,显示其是一颗膨胀的气态巨行星。这样的发现不仅让人惊叹其庞大的体积,更让天文学界重新审视长期以来对行星诞生机制的理解。

TOI-6894是一颗红矮星,其质量仅为太阳的20%左右,远远小于之前已知拥有类似巨行星的恒星。根据现有的行星形成理论,特别是被广泛接受的核心吸积模型(core-accretion theory),恒星周围的原行星盘物质总量会限制行星成核的形成。体积较小的恒星因质量有限,围绕它们的原行星盘物质也较少,理论上无法积累出足以形成土星或木星级别大行星的核心。根据这些模型,形成TOI-6894b所需的固态物质多达地球质量的120倍以上,但实际探测到的盘物质则少于58倍地球质量,形成如此巨大的行星几乎是不可思议的。 这项基于NASA的凌日系外行星巡天卫星(TESS)数据的研究,使TOI-6894成为迄今为止已知最小的主星,却拥有如此体积庞大的行星。这不仅挑战了固有的行星形成观念,也推动科学家们寻找其他可能的行星生成途径。

一种被提出的可能机制是行星通过逐渐吸积周围气体直接形成,而不需要先形成一个大质量的固体核心。这种思路打破了传统核心驱动的模型,暗示气态行星可能在特定条件下由气体主导的过程形成。 另一种解释是由原行星盘的自我引力不稳定引发的盘片碎裂。在这种情况下,围绕恒星的气体和尘埃盘因自身引力作用发生不稳定,最终片段化并坍塌形成行星。尽管这一引力不稳定模型在理论上为形成超大气态星球提供了可能,但目前的观测数据仍无法完全支持这一假设。至今,科学界尚未找到能够彻底解答TOI-6894b形成之谜的理论。

对TOI-6894b大气层的进一步观测被寄予厚望,科学家们希望通过深入分析其成分,获取更多其形成历史的线索。预计在未来的12个月内,詹姆斯韦伯太空望远镜将对该行星进行观测,这一项目将揭示其内部结构和大气组成,从而为确认或调整现有行星形成理论提供关键数据。该望远镜具备的高灵敏度和精确度,能够探测出微妙的气体和化学成分差异,有助于科学家解释气态巨行星在低质量恒星周围出现的原因。 这一发现不仅为天文学研究打开新的局面,也可能迫使科学界重新估算银河系内巨型行星的实际数量。红矮星因为其数量占比巨大,如果它们能够孕育大型气态行星,整个宇宙中类似行星的存在频率将远超之前预估。天体物理学家安德烈斯·乔丹表示,长时间的观测和数据积累正不断挑战传统理论,甚至可能促使我们对宇宙行星形成机理进行根本性修正。

TOI-6894b的发现不仅极大地丰富了我们对行星多样性的理解,也带来了探索宇宙中生命存在可能性的全新视角。气态巨行星的形成机制直接关系到行星系统的演变和稳定性,进而影响到较小类地行星的发育和适居环境的出现。掌握更多关于低质量恒星周围大质量行星的形成信息,有助于科学家更精准地定位未来的生命寻找目标。 除了理论上的突破,该研究也展现出了现代天文观测技术的巨大进步。通过跨国科研合作以及多台望远镜的数据整合,科学家们能够筛选出上万颗红矮星的观测数据,捕捉到如TOI-6894b这样微妙的凌日信号。这一过程体现了技术与协作在探索宇宙中的重要性,也为未来发现更多类似天体奠定坚实基础。

总的来说,TOI-6894b的发现是对宇宙行星形成理论的重大挑战。这颗气态巨星围绕一颗极小的红矮星运行,打破了传统观念,提出了可能存在的新型形成机制。随着詹姆斯韦伯望远镜等先进观测工具的深入研究,科学界期望能够揭开这一谜团,修正甚至重塑我们对星系及星系间行星系统发展的理解。这不仅是天文领域的一次突破,更是人类认识宇宙深层运行规律的重要一步。未来的观测与研究必将继续推动宇宙学理论迈向新的高度,激发人类对星空奥秘探索的无穷热情与期待。