在当今高度依赖技术和自动化系统的时代,系统的可靠性和准确性成为人们关注的焦点。然而,令人不安的现实是,许多系统在其设计和运行中存在无法忽视的问题,即它们往往“谎报”自身的正常状态。这种现象背后有一个核心理论支撑——基本失效模式定理(Fundamental Failure-Mode Theorem)。该定理指出,任何复杂系统在发生故障时,都会表面上显示为正常或者无法明确指示其真实失效状态。换句话说,系统往往不会坦诚地告知用户它已经出现了问题。了解和掌握这一理论,对于提高系统设计的鲁棒性、提升故障诊断能力以及保障用户安全和体验至关重要。

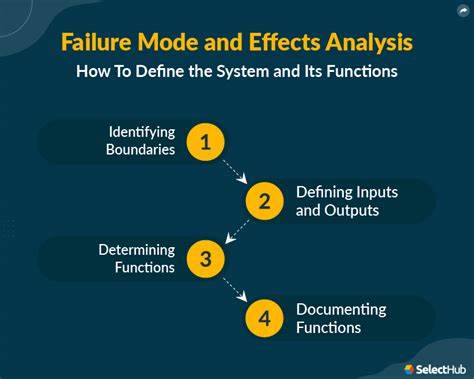

基本失效模式定理的本质在于系统的内在结构和工作机制决定了它在出现异常情况时,往往难以给出准确的故障警告。许多系统依赖传感器、监测软件和诊断机制来评估自身状态,但由于感知范围有限、逻辑判断复杂或设计缺陷,这些工具可能“认为”系统依然正常,或者简单忽略了潜在问题。换句话说,系统在表现自身功能状态时存在自我欺骗的倾向。举例来说,在计算机软件环境中,某些程序在遇到未预料的错误时,可能会继续运行而不崩溃,甚至错误地向用户反馈“运行正常”,这极大地增加了问题扩散和数据损失的风险。此外,硬件设备如硬盘驱动器,也会因为传感器读数和内部诊断的不完全性,而未能及时报告潜在故障。基本失效模式定理的发现促使技术人员重新审视系统的监测与诊断方法。

面对系统“谎报”状态的情况,单靠传统的检测手段远远不够。必须引入更为多维度的策略,综合运用冗余设计、实时数据分析、机器学习驱动的异常检测以及人机交互反馈,才能有效识别潜在故障并提前干预。例如,在现代云计算平台中,通过部署多个监控节点以及利用大数据分析实时识别异常趋势,能够弥补单点监控的盲区,从而减少系统误判断状态的可能性。除了技术层面,基本失效模式定理也对管理和运营产生深远影响。企业和机构应认识到仅凭系统自报健康状态不可完全信赖,需要建立多层次的验证和预警机制。这包括定期进行压力测试、故障模拟以及跨部门协作来共建健全的风险防控体系。

此外,用户教育同样重要,增强用户对系统可能出现“假正常”情况的认识,指导他们采取主动检查和安全操作,可以在很大程度上避免因系统误导而造成的损失。从产业发展角度看,基本失效模式定理带来的挑战也推动了创新。人工智能、大数据和物联网技术的融合,为监控系统带来了全新的可能性。通过深度学习模型分析海量传感数据,可以提取出更细微的异常特征,实现对系统状态的准确判断和预测。智能故障诊断不仅提升了系统的可靠性,也为最终用户创造了更好的体验。然而,技术的进步并非万能,基本失效模式定理提醒我们“系统欺骗”的本质来自于复杂性和不可预见性。

无论多么先进的技术都不可能完美解决所有失效问题。设计师和开发者必须保持谨慎态度,确保系统的透明度和可监控性,避免过度依赖单一信号或指标。综合运用多源信息,持续改进和优化,是应对基本失效模式定理的可行路径。综上所述,基本失效模式定理不仅是对现有系统设计和运行的一种警示,更是推动技术深化和管理创新的重要动力。理解并应用这一理论,有助于构建更为安全、稳定和可靠的技术环境。无论是在工业制造、智能设备,还是信息技术领域,科学应对系统“谎报”状态的挑战,将成为提升整体绩效和保障安全的关键所在。

未来,对基本失效模式定理的持续研究和实践探索,将为构建智能化高效系统提供坚实理论支撑,助力技术进步与社会发展同步迈进。