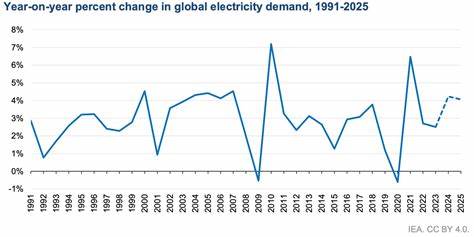

全球电力需求的准确预测对于保障能源供应的稳定性和优化资源配置至关重要。随着经济的快速发展和工业化进程的加快,电力需求展现出更加复杂和多变的特征。尤其是在全球范围内,随着气候变化的挑战和能源结构转型的推进,实现准确的小时级电力需求预测成为能源规划和智能电网建设的重要基础。电力需求预测不仅能够为电力市场提供科学合理的调度方案,也为可再生能源的接入和管理提供有效支撑。传统的预测方法多依赖于统计学手段,如时间序列分析和回归模型,虽然在一定程度上能够捕捉需求的宏观趋势,但其对非线性变化和突发性事件的处理能力有限。近年来,随着人工智能和机器学习技术的发展,基于深度学习和集成学习的模型不断涌现,为电力需求预测提供了更加精准和灵活的解决方案。

这些模型可以处理多源异构数据,不仅包含历史用电数据,还融合了天气、社会经济指标以及政策信息,从而实现多维度、多时空尺度的需求预测。电力需求受多种因素影响,气温、湿度、季节变化、节假日效应及工业活动水平等都会对电力负荷产生显著作用。天气变量作为影响短期需求变化的重要因素,通过实时获取和分析天气数据,可以极大提升预测精度。例如高温天气往往导致空调使用增加,进而引发高峰用电需求,而寒冬则可能导致供暖用电量飙升。此外,社会经济数据也提供了长期需求趋势的参考,如人口增长、工业生产指数、GDP变化等指标有助于判断电力消费的基本面变化。为了实现全球范围的需求预测,数据获取和管理成为基础工作。

许多开放数据项目和平台相继建立,提供丰富的淘洗数据接口,涵盖了各类国家和地区的电力需求及相关气象数据。像DemandCast这样的开源项目,专注于收集处理全球小时级电力需求数据,同时集成了天气和社会经济数据,构建完整的ETL(提取、转换、加载)管道和机器学习模型框架,推动了需求预测技术的应用。在技术实现上,机器学习模型如随机森林、支持向量机、梯度提升树以及神经网络均被广泛应用。尤其是基于递归神经网络(RNN)和长短期记忆网络(LSTM)的模型,因其对时间序列数据的强大建模能力,被广泛应用于短期电力负荷预测中。同时,融合注意力机制和图神经网络(GNN)等新兴模型,通过捕捉空间和时间维度的复杂关联,进一步提高预测准确率。除了模型架构,数据预处理和特征工程同样影响预测结果。

对原始数据的清洗、缺失值处理以及特征构造(如节假日标记、小时冷热指数),是确保模型学习有效信息的关键步骤。此外,模型的训练过程需要调整超参数和防止过拟合,保证其泛化能力在实际应用中达到最佳效果。电力需求预测的应用场景广泛,电网调度中心通过预测结果优化机组启停和负载分配,提升电网运行效率与可靠性。对于市场运营和电力交易来说,精准的需求预测有助于制定合理的竞价策略和风险控制方案。在新能源快速发展的背景下,预测系统还支持对风电和光伏等间歇性电源的接入调节,促进电力系统的清洁化、智能化转型。未来,随着物联网设备和智能计量技术的普及,实时和超短期的电力需求数据将更加丰富,为动态负荷预测提供更多支持。

同时,多源数据的融合应用将更加深入,如结合交通流量数据、社会活动数据以及用户侧用电行为,构建更加细致和个性化的需求预测体系。人工智能模型的进步也将带来更强的自适应能力和解释性,使预测结果更加透明和可信。全球电力小时需求预测不仅是一项技术挑战,也承载着实现可持续发展和能源安全的重要使命。有效的需求预测能够降低电力系统运营成本,减少碳排放,并促进新能源资源的高效整合。政府、科研机构和企业的协同合作,将推动相关技术和数据基础设施的不断完善和创新。通过开放共享的项目平台,更多的研究者和开发者能够加入这一领域,加速全球电力系统向智能化、绿色化迈进。

综上所述,随着数据科学和能源技术的不断融合,全球电力小时需求预测展现出强大的发展潜力和广阔的应用前景。结合多维度数据分析和先进的机器学习方法,可以实现更高精度和灵活性的需求预测,为全球能源转型提供坚实支撑。未来,聚焦模型创新、数据质量提升以及跨领域合作,将成为推动电力需求预测技术迈向新高度的关键路径。