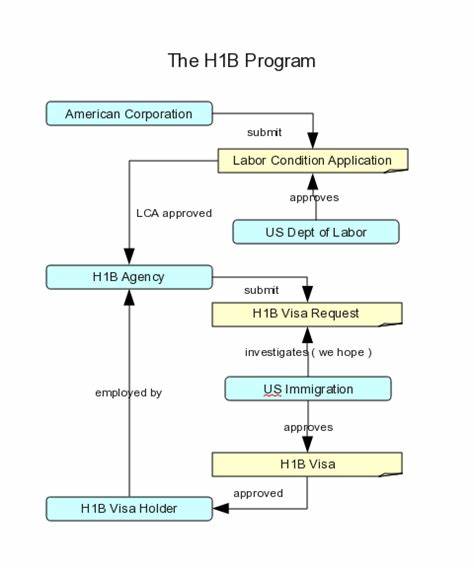

近年来,H1-B签证程序作为美国吸引全球高技能人才的重要途径,持续引发社会各界的广泛关注。该项目初衷是为了填补本土市场技术人才短缺的问题,然而随着技术行业的快速发展和全球化趋势,关于H1-B签证的争议和讨论也日益增多。本文将细致剖析当前H1-B签证程序的现状、存在的问题以及政策走向,为读者呈现一个全面且深入的视角。 首先需要理解的是,H1-B签证的设计本质是为了让美国企业在本国劳动力市场供不应求时,可以合法引进国际高技能专业人员,尤其聚焦于科技、工程和数学等领域。理想状态下,这种机制能带来双赢,既协调了人才供需矛盾,也推动了科技创新和经济发展。然而,现实中的实践却远比理论复杂。

对于美国本土工程师和技术人才的数量是否充足,一直是争议的焦点。从一些雇主的角度来看,尽管美国拥有大量合格本土工程师,但部分企业仍坚持认为存在专业技能的特殊短缺,尤其是在人工智能、大数据、云计算等新兴技术领域。他们称难以找到经验丰富且立即上手的人才,因而依赖H1-B签证引进外籍工程师。另一方面,批评者指出很多企业实际上利用H1-B签证程序来降低劳动力成本,因为引进的外籍雇员薪酬通常低于本土员工,且这些签证持有者很难转换工作,从而容易被公司控制,形成某种“软性压价”的局面。 从政策层面看,美国历届政府对H1-B签证的态度不一,既有放宽申请条件以促进技术人才流入的做法,也有针对滥用签证现象进行严格审查的趋势。当前行政部门普遍支持保持H1-B签证计划作为国家技术竞争力的重要工具,但同时也意识到了滥用情况给劳动力市场带来的负面影响。

尽管国会中部分议员呼吁改革措施,比如提高申请门槛、加强薪资标准或者引入技能测试,但迄今为止,实质性的政策变革仍较为有限,主要受到强大企业游说团体的阻碍。 另一个值得关注的趋势是技术行业自身对人才结构的调整。随着人工智能和自动化技术的兴起,部分重复性较强的岗位需求逐渐减少,转而更加需要具备创新能力、跨学科知识的复合型人才。这对H1-B签证的申请者素质和评估标准提出了新的挑战。一方面,企业更倾向于寻找能够快速适应行业变化并持续学习的高端人才;另一方面,政策制定者也在探讨如何让签证评审机制更加科学和公平,以便真正识别出具有核心竞争力的申请者。 社会舆论方面,关于H1-B签证的争论热度不减。

有观点认为,H1-B签证的存在阻碍了美国本土技术人才的职业发展和薪资增长,导致就业机会被外籍员工蚕食,形成不公平竞争环境。另有声音强调美国应该以更加开放包容的姿态吸引来自全球的人才,实现科技创新最大化。无论哪种观点,都凸显出H1-B签证议题背后复杂的经济利益和社会价值考量。 展望未来,H1-B签证制度可能将面临多重变革压力。技术发展带来的新兴职业形态将促使政策制定者重新定义“高技能”的标准,或许引入更多基于实际技能的评估工具,如现场技术测试、项目经验审核等。与此同时,提高签证申请的透明度和审查力度,以防止企业利用系统漏洞为目的的不合理招聘,也可能成为重点改革方向之一。

此外,如何平衡本土人才保护与全球人才引进的关系,将是政策设计中的一道难题。 此外,远程办公的普及也可能对H1-B签证的传统模式产生冲击。过去,签证持有人多被要求在特定地点工作以确保合规,而现今疫情以来,越来越多企业接受远程协作的方式,这使得境外高技能人才可以更加灵活地服务于美国企业,甚至不必亲自迁移。这种趋势可能促使签证机制适应新的工作模式,但也给监管带来了挑战。 总结而言,H1-B签证计划作为全球人才流动的重要枢纽,既有其不可替代的价值,也面临诸多现实困境。政策改革的路径需要兼顾各方利益,既要确保美国企业具备足够的创新动力和全球竞争力,又不能忽视对本土技术人才的合理保护。

无论如何,持续的社会关注和理性讨论,将是推动H1-B签证制度健康发展的关键。未来数年内,我们有望看到更加完善、公平且适应时代需求的高技能人才引进体系,从而实现科技与经济的良性循环发展。