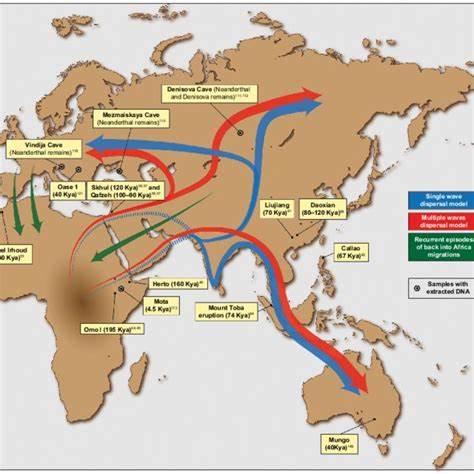

现代人类的起源和扩散一直是人类学、考古学和遗传学研究的热门课题。遗传学研究表明,现存欧亚大陆人群的祖先主要源于约五万年前一次从非洲发起的大规模迁徙,而复杂的化石记录和考古证据则显示更早的人类多次尝试走出非洲,但这些早期迁徙并未对当代非洲以外的人群基因库产生显著贡献。那么,为何约五万年前的这次迁徙得以成功,而此前的扩散未能留下遗传印记?南非马克斯普朗克地理人类学研究所等团队借助最新发布于《自然》杂志的研究提供了一个令人信服的理解框架——关键在于“人类生态位”的重大扩展先于成功的走出非洲迁徙。所谓“生态位”,是指一个物种能够生存和繁衍的生物气候条件组合。研究者通过整合具定年考古遗址的地理和年代信息,利用物种分布模型(Species Distribution Models, SDMs)及多种古气候重建数据,对过去十二万年间非洲大陆人类生态位的变化进行定量分析。结果显示,从七万年前MIS4期开始,人类的生态适应范围明显扩展,表现为成功利用更多样化的栖息环境,从肥沃的森林地带到干旱的沙漠,都成为先民活动的范围。

研究团队使用两套独立的古气候模拟数据集(Beyer等人及PCESM模型)验证分析结果,确保结论的稳健性。相较于仅受气候变化驱动的生态位稳态模型,允许生态位随时间动态变化的模型更能拟合考古出现点的空间分布,说明人类栖息环境的多样性真正经历了质的变化。这种扩展伴随遗址密度和覆盖地区显著增加,尤其是在西非、中非以及北非沙漠边缘地区。生态位扩展不仅体现在地理范围上,更是体现在对不同生物气候变量的适应能力上。具体表现为对湿润季节温度和降水的容忍提升,对年温差和植被覆盖指数(叶面积指数)的适应性增强,使得人类能够穿越更为多变和极端的气候环境。考古记录中,约七万年前至五万年前间出现了诸多文化创新和行为复杂性提升的证据,如广泛使用控制火源、饮水储存技术以及饮食多样性扩大,这些变化或与生态位的扩展密切相关,体现出生态灵活性强化的行为基础。

重要的是,这并非意味着人口规模爆发性增长,而是人类在更广泛生态环境中的分布和种群连通性有所增加,人群之间的互动频率提升,从而能够在迁徙和适应新环境时形成稳固支持。气候因素对早期人类扩散影响复杂。Heinrich事件6带来的北大西洋环流减弱造成非洲部分地区气候干冷,但温湿气候的时空异质性为人类活动和迁徙提供了时机和通道。生态位扩展的发生时间节点正是气候波动最为显著的时期,意味着生态和文化适应的复杂互动驱动了人类迁徙动力和成功率。该研究从宏观尺度重新定义了“走出非洲”过程的起点。实际上,现代人类对多样气候环境的适应力及生态位的扩展,是在非洲大陆内部缓慢积累和酝酿的结果。

这种生态灵活性使人类能够跨越传统认为难以逾越的环境障碍,最终实现向欧亚大陆的广泛扩散。对早期考古文化遗存进行区域比较,也支持非洲广大区域独立且异质的文化发展轨迹,反映生态位扩展并非统一的大陆性过程,而是多线并进的区域性适应事件集合。未来的研究需要结合更精细的区域古环境和考古数据,以及高分辨率的古基因组学,深入探究人类行为创新、人口动态与环境适应之间的因果关系。对人类进化史的深刻理解,不仅来自于单一的基因或化石证据,也依赖于将生态学、气候科学与考古学紧密整合的多学科视角。该研究创新性地运用动态物种分布模型及高质量考古年代数据,开辟了探索人类生态位演变的新路径,为揭示造成关键演化转折的环境和行为机制奠定了坚实基础。它不仅澄清了为何早期非洲外迁未能留下基因印记的疑问,也揭示了现代人类全球成功扩散的先决条件是生态位的重大扩展。

换言之,人类的成功不仅源于认知和技术的进步,更关键的是生态适应性从根本上得到了增强,形成了独特的广泛栖息地利用能力。由此,我们对人类走出非洲迁徙的认知,将从过去强调单点时间和技术刻度,转向理解长时段内生态灵活性和人口动态的渐进积累。展望未来,将生态位模型应用于近期古人类遗址和环境变化调查,将有助于预测人类应对未来全球气候变化的潜力和限制,彰显人类生态适应能力的长远重要性。