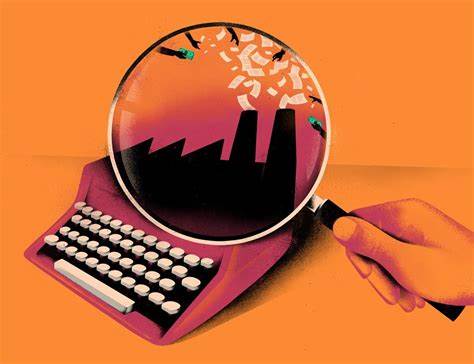

随着全球科研竞争日趋激烈,科研人员的出版数量与质量成为衡量学术成果的重要标准。然而,近期Nature杂志的调查揭露了一个令人震惊的现象:部分学者通过付费购买论文署名,借助所谓的“论文代笔工厂”(paper mills)以获得学术认可和职业晋升。这种行为不仅破坏了科研的诚信基础,也给整个学术生态带来了极大的隐患。论文代笔工厂是一种专业化的服务机构,专门为客户提供伪造科研论文和署名服务。这些机构通常拥有团队撰写、编辑、甚至伪造数据的能力,以满足客户需求。Nature报道中提到,一名生物医学研究者Omar通过私人Facebook群组公开寻求购买医学人工智能领域论文的署名权限,反映出论文代笔市场的隐秘且活跃。

驱动这类服务兴盛的核心原因,归结于学术评价体制中过度强调量化指标,如论文发表数量和影响因子。许多高校和科研机构将论文发表视为衡量科研能力和人才考核的核心依据,这使得部分研究者不惜铤而走险,通过付费方式快速提升个人学术履历。此外,论文代笔工厂往往通过出售作者位置,来满足客户迅速获得学术认可的需求。这种商业模式背后隐藏着巨大的利益驱动,也暴露出学术界对成果质量审查的缺陷。虽然主流学术出版机构持续加强论文审核和查重技术,但面对精心伪造的论文和数据,仍难以做到完全杜绝。一些研究者和调查人员指出,纸面上的诚信审核机制在实际操作中存在疏漏,这为论文代笔行为提供了可乘之机。

面对这一乱象,学术界和出版机构都在积极寻求解决之道。首先,加强同行评审质量,强化对异常论文的甄别能力,是提升科研质量的关键。其次,科研机构也需调整评价体系,将重心从单纯的论文数量转向科研成果的实际影响力和原创性。培养科研人员的道德意识,构建健康的学术氛围,也是根治此问题不可或缺的一环。此外,透明化的科研流程和开放获取的数据共享,有助于公众和学术界对科研成果进行独立监督,从而遏制代笔行为的蔓延。值得注意的是,全球范围内也有越来越多的国家和组织开始重视这一问题,制定了更为严格的学术诚信规范和处罚措施。

通过国际合作和信息共享,打击跨国论文代笔工厂,推动学术环境的净化。与此同时,科研人员自身应坚持诚信原则,积极抵制诱惑,才能真正推动科学的健康发展。Nature的调查不仅揭示了论文代笔行业的黑暗面,也提醒我们反思现行学术评估体系存在的不足。在追求科研成果的同时,必须坚守诚信,重视科研质量,抵制利用不正当手段获取学术荣誉的行为。只有这样,才能维护科学研究的公正性和价值。总而言之,论文代笔的存在是学术界面临的严峻挑战之一,其产生的根源涉及评价体系、职业压力和市场需求等多重因素。

通过制度改革、科技手段辅助以及道德引导的综合治理,有望逐步遏制这一乱象,促进学术生态的健康发展。面对论文署名买卖的灰色市场,学术共同体应保持警觉,共同维护科研的纯洁性和权威性。