随着计算机技术的高速发展,内存管理已成为软件开发领域中不可忽视的重要环节。内存管理不仅影响程序的性能和稳定性,也直接关系到用户体验和系统资源的合理利用。在内存管理的众多技术当中,垃圾回收(Garbage Collection,简称GC)因其自动化和安全性备受关注。第七部分将为您深入解析高级垃圾回收技术,帮助理解如何在生产系统中高效部署GC,并探讨为何有些系统设计者会选择避免使用GC。 垃圾回收的最大难题之一是其固有的延迟问题。传统的停止世界(stop-the-world)GC策略要求程序在回收期间暂停所有运行,这对于交互式应用来说极具挑战性,因为用户体验会受到明显影响。

即使是微小的GC暂停,也会表现为界面卡顿和响应迟缓,令用户不悦。 为了最大限度降低GC暂停,必须合理安排垃圾回收的时机。简单的延迟回收策略往往事与愿违,因为当程序分配内存即将达到上限,系统需紧急执行回收,反而更容易引发显著的卡顿。理想状态下,GC应充分利用程序空闲时段进行后台清理,以避免打断用户操作。主流引擎采用多重触发器结合的调度机制,如Java的ZGC利用内存压力、定期触发和分配速率综合判断GC时机,Google V8引入帧渲染间隙的空闲时间段进行增量回收,从而平衡延迟与内存使用效率。 基于生成假说(Generational Hypothesis)的生成式垃圾回收是GC领域的经典方案。

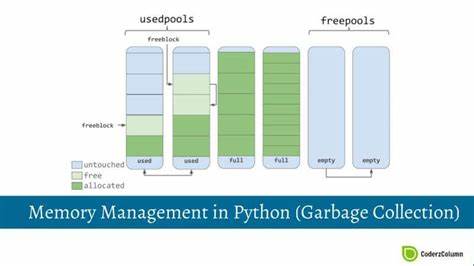

该假说认为大多数新生对象寿命较短,容易被快速回收;而长生命周期对象相对更稳定。结合这一认知,GC将堆内存划分为“年轻代”(nursery)和“老年代”(tenured)两部分,新对象优先分配在年轻代,并频繁触发“次级GC”清理年轻代的内存。当对象存活过特定周期后,便被晋升至老年代,老年代回收的频率相对较低,以节省整体GC开销。 具体实现上,年轻代采用简单而高效的分配策略,如bump allocator(线性指针分配器),分配速度极快,且由于在每次次级GC后会清空年轻代,空间碎片得以最小化。次级GC常做为复制型GC,复制存活对象到老年代,舍弃无用对象,回收空间。老年代则可以选择标记-压缩(mark-compact)或者标记-清除(mark-sweep)算法,确保空间有效利用,避免碎片堆积。

处理跨代(intergenerational)指针是生成式GC的关键难点。所谓跨代指针即指向不同代对象的引用,尤其是从老年代对象指向年轻代对象的“向下指针”,需要特殊关注,否则可能导致年轻代对象提前被回收,产生悬垂指针风险。常用的解决方案是引入写屏障(write barrier),在对象更新指针时主动记录这些跨代引用,将它们视作额外根对象,在次级GC过程中一并扫描,保证引用正确。 对于整个堆的“主GC”(major GC),即回收包括老年代在内的所有代对象,一般采用标记-压缩模式,将存活对象往内存前端滑动以消除碎片,重用内存。执行顺序尤为重要,通常从老年代开始扫描,确保在将年轻代对象晋升到老年代时,不会破坏还未扫描的对象,避免数据丢失和扫描错误。 除了生成年代垃圾回收,大幅降低延迟的另一种方式是增量GC(incremental GC)。

它将回收过程拆分为多个小步骤,间歇中断,穿插程序执行,降低单次暂停时间。为避免程序修改已处理对象导致标记状态不一致,增量GC借助多种写屏障技术实时跟踪运行时的变化,保证正确性。 有限的暂停时间甚至依然无法满足极致低延迟需求,故现代垃圾收集器引入了并发GC(concurrent GC)和并行GC(parallel GC)。并发GC利用多核处理器同时运行GC线程和程序线程,显著减少停顿时间;并行GC则通过多线程协同完成GC工作,提升吞吐能力。尽管并发GC复杂度更高,需要解决线程安全和一致性问题,但这已成为许多高性能运行时系统(如V8和Java HotSpot JVM)的标配。 内存分配策略同样是GC效率的核心环节。

简单的bump allocator适合移动式GC,但对于非移动GC(如标记-清除),必须有效利用空闲空间分配内存,避免碎片恶化。常见的做法是采用桶式分配(bucketed allocation)和空闲链表(free list)结合的方案,将对象按大小分类管理,快速查找满足需求的空闲块。此外,将堆划分为不同的分区(arena)便于根据对象类型和生命周期采用不同的分配和回收策略,更细粒度地提升性能和内存利用。 现实中的垃圾回收器远比理论复杂。Google的V8引擎的Orinoco GC、Java的ZGC等采用了混合式方案,结合了生成式、增量、并发和并行技术,并依附于特定硬件架构和运行环境做出优化,使得垃圾回收不仅高效而且适应性强。 尽管垃圾回收带来众多便利,仍有部分开发者对GC望而却步,尤其是在对性能和行为可预测性有极高要求的领域。

GC引入的不确定暂停时间违背了某些实时系统和低延迟应用的需求。虽然现代GC技术大幅减少了暂停,但完全消除停顿目前尚未实现。相比之下,语言如Rust采用静态内存管理和所有权系统,避免了运行时回收导致的不确定性,取得了更为可预测的性能表现。 此外,GC环境难以保证对象析构函数或终结器的执行时间,这对于依赖资源释放时机的应用存在风险。引用计数的内存管理提供了确定性对象销毁,但容易出现循环引用问题,且存在额外的运行时开销。传统的手动管理语言则需要程序员投入大量精力在内存安全性和资源释放上,容易产生内存泄漏和悬垂指针漏洞。

在C或C++等传统系统级语言中,虽存在保守GC等尝试,如Boehm GC,因其需要扫描未知指针和保守推断,存在误判与兼容性限制,未被广泛采用。多数程序仍依赖程序员手动管理内存,面对更高的风险和复杂度。 总结来看,内存管理的设计权衡反映了工具的抽象层级与控制力度之间的博弈。GC极大简化了开发流程,减轻了内存管理负担,但以一定的性能和可预测性为代价。随着硬件多核心、多线程能力的增强,GC技术不断成熟,特别是在交互式和高吞吐量系统中表现突出。未来,混合内存管理策略结合静态分析、自动回收与手动控制的优势,将为开发者提供更灵活高效的解决方案。

深刻理解高级垃圾回收技术,对优化软件性能、提升用户体验和推进系统安全性至关重要。无论选择何种内存管理方式,开发者需结合应用场景、性能需求与运行环境,做出最适合的技术决策,并以扎实的理论基础和工程实践不断提升系统的健壮性和效率。高级垃圾回收不仅是计算机科学的重要研究方向,更是当代软件开发不可或缺的核心能力之一。