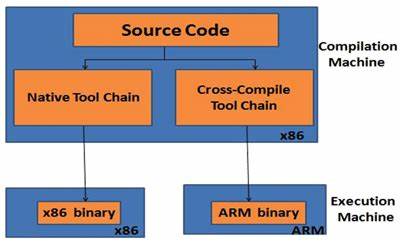

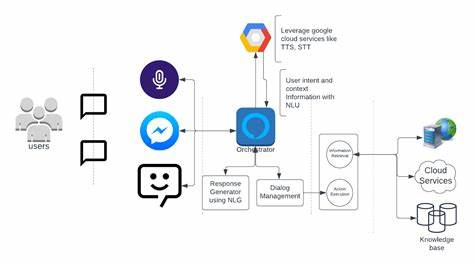

随着嵌入式系统和多平台应用的快速发展,交叉编译工具链在软件开发中的重要性日益凸显。Linux作为开源的主流操作系统,不同硬件架构的兼容需求促使开发者必须掌握高效稳定的交叉编译解决方案。交叉编译工具链(Cross-Compilation Toolchains)为开发者提供了在一种平台上编译生成可在另一种硬件架构及操作系统上运行的程序的能力,极大地提升了开发效率和代码的可移植性。 交叉编译最主要的挑战在于目标平台和编译主机之间的环境差异。通过合理搭建和使用交叉编译工具链,开发者不仅可以避免在目标硬件上直接编译带来的资源限制,还能利用主机强大的计算能力加快编译速度。当前主流交叉编译工具链主要基于GNU编译套件(GCC)和Binutils,涵盖了预处理、编译、汇编和链接等完整流程,为不同架构提供编译支持。

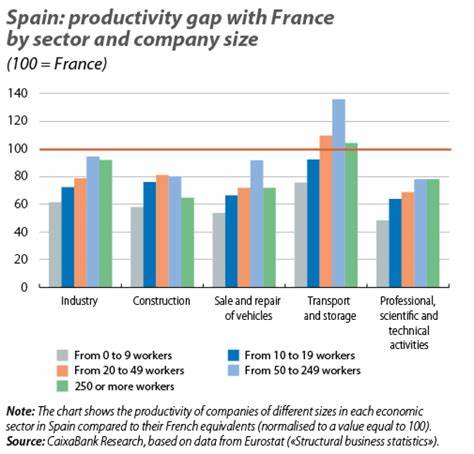

其中,glibc、uClibc-ng和musl三种C库成为了工具链构建的重要组成部分,满足不同应用场景对体积、性能和兼容性的需求。 在搭建交叉编译环境时,选择稳定和前沿版本的工具链各有优劣。稳定版本以经过充分测试的工具组件为基础,确保编译结果的可靠性和兼容性,适合生产环境和关键任务开发。反之,流行的“bleeding-edge”版本搭载最先进的GCC和Binutils,支持最新的硬件特性和语言特性,适合尝鲜和性能优化项目。通过仅需几次点击即可从专业平台如Toolchains.bootlin.com下载合适的工具链版本,极大简化了工具链配置流程,保障多架构的无缝支持。 Toolchains.bootlin.com是Linux交叉编译工具链领域内非常知名的在线资源库。

该网站提供大量预构建且可直接使用的交叉编译工具链,支持包括ARM、AArch64、MIPS、PowerPC、RISC-V等多种CPU架构。其构建体系基于开源Buildroot项目,确保工具链组件间版本兼容,并通过Linux内核和用户空间的构建测试,以及QEMU模拟环境的验证,大幅增强工具链的稳定性和可用性。更值得一提的是,Toolchains.bootlin.com同时提供了丰富的源码、工具链构建工具以及相关许可证信息,助力开发者深入定制和开发。 交叉编译的实际应用场景涵盖嵌入式设备开发、物联网(IoT)系统、手机和平板电脑应用开发、甚至汽车电子和工业控制系统。由于这些设备多采用非x86架构,直接在设备上进行编译不仅耗时且资源受限,交叉编译成为不可或缺的环节。开发者可通过交叉编译工具链轻松实现目标架构的内核镜像和应用程序构建,加快项目迭代速度。

为了提升交叉编译的效率,理解工具链中各个组件的作用尤为重要。Binutils负责处理汇编代码转换、链接和二进制文件管理,确保目标程序在不同平台上正确执行。GCC作为核心的编译器,支持多语言,灵活配置参数可优化目标代码性能和大小。调试工具GDB同样重要,它使开发者可以远程调试运行在目标平台上的程序,解决潜在问题。三者协同工作,构成了一个完备的交叉编译体系。 值得关注的是,C库的选择直接影响编译生成程序的运行环境和性能指标。

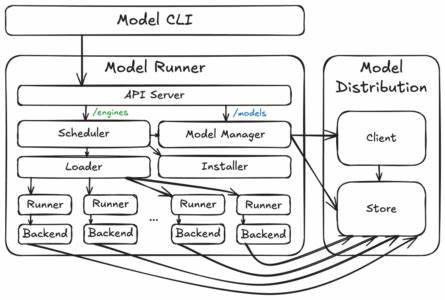

glibc是Linux系统中最广泛使用的C库,功能完整、兼容性好;uClibc-ng作为轻量级C库,适合资源受限的嵌入式系统;musl则以简洁高效和易移植著称,越来越多的现代项目倾向采用此库搭建更轻量的系统架构。不同C库的引入使交叉编译工具链更加多元化,满足不同应用场景的需求。 使用交叉编译工具链还需注意配置环境变量如PATH、CROSS_COMPILE前缀等,可令构建系统正确识别编译器、汇编器和链接器工具。此外,合理使用Linux内核头文件版本也极为关键,确保目标设备内核与编译环境同步,避免因系统调用接口不匹配带来的兼容性问题。 在实际项目开发中,借助Buildroot、Yocto等构建系统协助生成交叉编译工具链,可大幅简化复杂配置和依赖管理的难题。Buildroot提供模块化的易用接口,允许用户配置内核、C库、工具链版本,一键生成交叉编译环境和完整系统镜像。

Yocto则具备更强的定制化能力和社区支持,适合大型复杂项目的持续集成需求。结合专业在线资源和工具,形成高效稳定的开发管线已成为主流趋势。 总的来说,Linux交叉编译工具链是多架构支持和嵌入式开发的核心技术之一。它不仅提升了开发灵活性,还推动了Linux系统在各种硬件平台上的广泛应用。借助专业工具链平台和科学构建方法,开发者能够在保证稳定性的前提下,快速适配各种硬件环境,实现软件的高效开发和部署。随着多核、多架构和异构计算需求的增长,交叉编译工具链的技术发展必将持续加速,为开源社区和产业界注入源源不断的动力。

。