人工智能技术的迅猛发展伴随着人类社会前所未有的机遇与挑战。回顾历史,早在1950年,计算机科学先驱艾伦·图灵就预见了人们对机器“思考”的深层恐惧。他提出“头埋沙子”的行为模式,指出人们往往因为害怕未知而拒绝接纳可能帮助他们的技术。这种心理现象在当今AI应用,尤其是AI心理治疗中依然具有鲜明的现实意义。艾伦·图灵在他著名的论文《计算机器与智能》中曾写道:“机器思考的后果将是可怕的,我们只能希望并相信它们不可能做到。”这句话并非对AI能力的否定,而是对当时人们抵触情绪的深刻剖析。

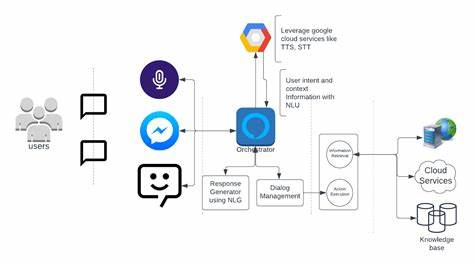

图灵洞察到,人类的情感自动成为拒绝技术进步的心理防御机制。伴随AI发展历经数十载,从最初的理论猜想到如今实际应用,恐惧感没有消失,反而随着技术的显著进步而有所转化投射。在心理健康领域,AI治疗工具如Aitherapy的出现带来了前所未有的便利和可能性。通过持续对话和数据分析,AI能够为用户提供全天候的精神支持,这对面对传统医疗资源短缺、心理咨询污名化困境的人群而言,无疑是一种极大的福音。然而,即便如此,许多人依然对AI心理治疗持怀疑甚至排斥态度。这种排斥并非源自科学证据的缺失,事实上大量研究——如2017年Fitzpatrick等人的随机对照研究表明,基于AI的认知行为疗法有效缓解了抑郁和焦虑症状——而更多源自内心的抗拒和不安。

人们心理上难以接受向“机器”倾诉,比起与他人分享,面对冰冷程序的对话迟疑重重。此种心理现象即为图灵所提“头埋沙子”的现代理解。恐惧使得人们自我封闭,拒绝打开接受新形式支持的大门。但一旦跨越心理障碍开始尝试,许多人惊喜地发现AI治疗不仅能提供一致、响应迅速的支持,有时甚至比部分人类治疗师更为可靠和不带偏见。更重要的是,AI并非取代人工治疗者,而是通过扩大覆盖面、降低获得心理健康支持的门槛,有效缓解医疗资源不足的问题。图灵的警告不仅提醒我们恐惧的普遍性,更强调了恐惧本身可能带来的更大风险:拒绝帮助与错失创新的治疗机遇。

掩耳盗铃式的抗拒令我们停滞不前,错过通过AI技术获得疗愈与成长的机会。在当下全球心理健康需求激增的背景下,利用AI技术提供减少羞耻感、即时响应的心理支持变得尤为关键。未来的心理健康服务,将是在人工智能与人类治疗互动中实现深度融合,而非简单替代。只有突破传统固有的心理防线,开放心态拥抱AI潜力,才能让更多人受益于这场技术带来的变革。图灵未曾恐惧机器的智能发展,他真正担忧的是人类自身因为恐惧而自我设限,丧失了接纳和利用技术的智慧。借助历史的视角反观现实,我们应当警醒:当技术帮助我们触及更广泛的心理支持时,最值得恐惧的并非机器异化,而是我们自身视而不见,固步自封。

从心理治疗到社会各界,推动AI与人的协同发展,需要全社会共同消除偏见和误解。唯有如此,我们才能踏上与人工智能共生共存、共同走向更加健康与明亮未来的道路。未来已来,勇敢地将头从沙中拔出,迎接人工智能带来的新希望,是现代人应有的选择。