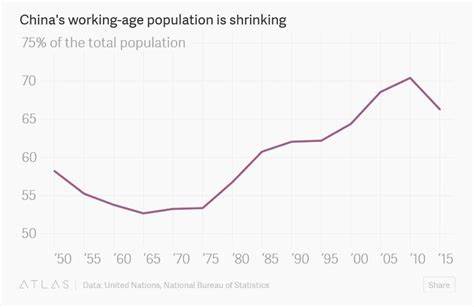

近年来,中国劳动年龄人口的剧烈下降引发了广泛关注。根据最新的预测数据,中国的劳动年龄人口将在未来数十年内,从目前的约九亿大幅缩减至两亿五千万。这一变化不仅关系到中国经济的未来发展,还深刻影响着社会结构、财政政策及全球经济格局。本文将全面解读导致这一人口变化的核心因素,分析其带来的深远影响,并探讨可能的应对措施和未来走向。中国长期实施的一胎化政策无疑是劳动年龄人口减少的关键推动力。1979年实施的一胎化政策初衷是控制人口过快增长,但长期实行导致人口出生率持续下降、人口结构日益老龄化。

目前,中国的总和生育率已跌至1.09,远低于维持人口数量所需的2.1水平。低生育率的直接结果是年轻劳动力减少,劳动年龄人口基数不断缩水。此外,人口老龄化加剧,对劳动力市场形成巨大压力。随着医疗条件和生活水平的提高,中国人口预期寿命不断延长,老年人口比例逐年上升。由此带来的是劳动力供给减少与养老负担增加的双重挑战。劳动年龄人口的锐减将对中国经济增长产生显著影响。

劳动力是经济发展的基本要素之一,人口劳动力数量的减少意味着潜在经济增长动力减弱。与此同时,人口老龄化提高了社会养老压力,政府财政在医疗、养老等公共支出方面负担沉重,财政可持续性面临考验。企业方面,劳动力短缺可能推高工资成本,影响产业结构调整和国际竞争力。在全球视角下,中国人口结构变化具有重要的示范效应。与之相似的情况早在日本出现,日本经济经历了所谓的“失去的二十年”,主要源于人口老龄化和劳动力萎缩。中国在应对这些挑战时,既面对着短期经济调整的阵痛,也积累着推动长期高质量发展的机会。

科技进步和产业升级是缓解劳动力减少压力的关键方向。自动化、人工智能等新兴技术的发展,可以部分替代传统的人力劳动,提高劳动生产率,从而在一定程度上抵消人口红利的消失。同时,人才培养和教育体系的变革将成为提升劳动者素质的重要抓手,为创新驱动发展提供坚实基础。政策层面,中国政府已开始着手调整相关策略,鼓励生育、完善养老体系、促进劳动力市场灵活性。放宽生育政策如二孩、三孩政策相继出台,旨在缓解人口出生率的下降趋势。此外,积极引导和支持老年人再就业,提高劳动参与率,也是应对人口压力的有效途径。

城市化进程与人口流动也带来了新的挑战与机遇。大量农村人口向城市迁移,形成了新的劳动力市场结构和消费需求,同时也加剧了城市基础设施和公共服务的压力。如何实现资源合理配置,促进城乡协同发展,是缓解人口结构变化影响的关键。社会层面,人口结构的转变还带来了家庭结构、养老模式的深刻变化。传统依靠家庭养老的模式面临挑战,社会养老服务体系亟需完善。提升社会保障水平、促进社区养老服务发展,是保障老年人生活质量的必要条件。

未来展望方面,面对劳动年龄人口的持续萎缩,中国需要在多方面持续发力。一方面要深化改革,完善生育支持政策,激发年轻家庭的生育意愿;另一方面面向未来,利用科技创新驱动经济转型升级,释放新的增长动力。同时,构建有韧性的社会保障体系,实现人口结构变化与经济社会发展的良性互动。总结来看,中国劳动年龄人口从九亿锐减到两亿五千万的趋势,是历史进程中的重大人口挑战。它不仅牵动经济发展和社会稳定,也考验政策制定者的智慧和决策能力。通过科学规划、有力政策以及技术创新,中国有望在这场人口变革中实现新的跨越,引领经济社会迈向高质量、可持续发展新时代。

。