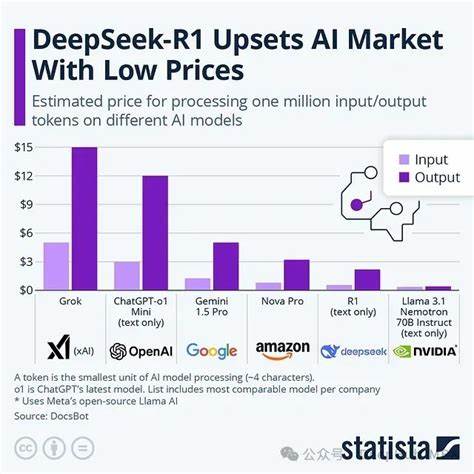

随着人工智能技术的迅猛发展,自动化已成为社会变革的核心力量之一。许多人对人工智能能够替代枯燥重复的工作、释放人们从繁重劳动中解脱出来,投身于真正热爱的事业充满憧憬。然而,现实远比想象中复杂,所谓“AI会替代无聊工作,让每个人得以追随梦想”的美好愿景,其背后的经济和社会结构性问题却使这一承诺显得充满欺骗性。 人工智能的广泛应用确实提高了工作效率,尤其是在数据录入、文件处理等重复性任务上。这些岗位往往被认为是枯燥乏味且缺乏职业前景的。然而,当这些职位被AI和机器人取代,原本依赖这些岗位养家的劳动者面临的却是失业的风险和经济的不安全感。

在当今依然以有偿就业为生存基础的社会,失去工作意味着生活质量和基本保障的下降。此时,被剥夺了工作的劳动者并不能简单地转型为全职艺术家、作家或音乐家,因为这些领域往往回报不稳定,且难以即时满足生活所需。 这就暴露出所谓“由AI解放劳动力,人人可追随兴趣”的就业悖论。自动化带来的效率提升未能伴随整体经济结构的调整,导致失业者不得不在新机会有限的环境中拼搏求生。无论是政府还是企业层面,目前普遍缺乏支持失业者转型的有效社会保障体系,诸如普遍基本收入等政策仍面临巨大阻力和争议。在缺乏经济基础保障的情况下,让所有人安心地抛弃传统工作追求热情,无异于一纸空谈。

另外,AI取代传统枯燥工作的同时,也使得人们被迫将“兴趣”转变为谋生的手段。举例来说,一位曾经下班后陶冶情操的陶艺爱好者,若意外失去稳定收入,便不得不将爱好作为谋生工具,必须迎合市场需求、优化产品竞争力。曾经纯粹享受创作过程的诗人,为了生计,不得不考虑作品的商业价值和受众范围。这种从自由创作到商业化生产的转变,无疑侵蚀了原本的创作乐趣,使激情沦为“新的工作”,变成另类的“枯燥劳动”。 这种现象被形象地称为“货币化陷阱”。当个人的创造力被迫转向市场导向而非自我表达时,艺术和文化的内在价值往往被忽视。

人们从选择性地将兴趣变现,变成了被经济压力驱使必须变现。此类情况不仅影响个体的心理健康和创造激情,也使社会整体的艺术多样性和文化创新面临威胁。 理解智能自动化的真正价值,应超越单纯替代劳动的层面,着眼于如何构建一个保障经济安全且激发人类创造力的社会框架。关键是如何在技术进步之上推动社会经济体系的变革,使劳动不再是生存的“铐链”,而是实现自身价值和全面发展的途径。实现这一目标,离不开对收入分配、社会保障、教育培训体系的全面改革,也需要深化对“价值”和“工作”定义的反思。 面对现状,公众、政策制定者和企业应当展开诚恳的对话,探讨我们希望如何利用AI塑造未来社会。

是一味接受AI带来的就业冲击,还是借此机会重塑人类与工作的关系?我们是否愿意建设一个让创作自由不再依赖于市场生存的社会?还是只能看到创造力被进一步商品化? AI技术的脚步不可阻挡,但未来的社会形态尚未确定。我们必须意识到技术进步并非自动带来福祉,缺乏配套的经济和社会制度创新,只会使自动化成为新的社会矛盾加剧点。全球范围内对普遍基本收入的探索、灵活就业保障、终身教育等议题逐渐受到重视,或许为破解“AI的虚假承诺”提供了希望。 总之,人工智能的未来不仅是科技的未来,更是经济正义与人类创造力能否共生的未来。只有深刻洞察自动化背后的社会逻辑,推动系统性的变革,才能真正实现技术赋能下的自由与尊严。否则,AI带来的不仅是效率革命,更可能是加深不平等和压迫的隐形陷阱。

面对这场变革,唯有理性与勇气并存,方能书写一部属于人类的智能时代新篇章。