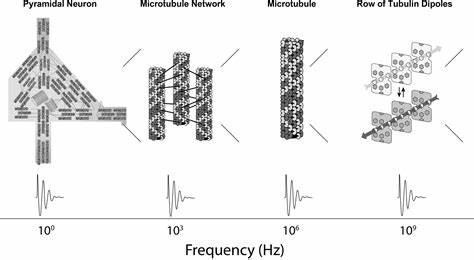

意识作为人类认知的核心现象,长期以来吸引着哲学家、神经科学家和物理学家的广泛关注。传统神经科学多以神经元的电活动及其网络连接为意识的基础,但这一经典模型难以解决意识统一性的结合问题(binding problem)以及意识作为主观体验的“硬问题”(hard problem)。近年,越来越多实验证据指向细胞内微管成为意识的潜在基质,尤其是其可能承载的量子态,为理解意识提供了全新的视角。现代研究显示,微管不仅仅是细胞骨架的一部分,其独特的结构和功能使其成为量子信息处理的理想候选。微管由结构蛋白构成,具备适合量子共振与纠缠的物理特性。实验发现,吸入性麻醉剂对微管的作用显著,暗示麻醉药通过干扰微管的量子态来抑制意识。

这一机制不仅解释了麻醉药效与其脂溶性的经典相关性(Meyer–Overton法则),而且一致支持微管作为意识基质的假说。量子态通常被认为在大脑这类温暖湿润环境中难以维持,因为外部噪声会迅速导致退相干。但相关研究挑战了这一观点,表明微管在生理温度下可以维持功能性的量子纠缠和超辐射现象,展示了生物系统独特的非平衡能量泵送机制,有效支持量子相干。更令人振奋的是,人脑中宏观量子纠缠的直接证据日益丰富。如利用改进型核磁共振成像技术发现的纠缠信号,其强度与个体工作记忆表现及意识状态密切相关,进一步强化量子微管学说的生物学和物理学可行性。意识研究的最大难题之一是意识的统一性,即如何将多种感知输入整合为一个连贯的整体体验。

传统神经网络模型面临的最大挑战在于,经典物理中的整体效应始终可被分解为其局部部分的相互作用,无法解释意识体验的不可约统一。量子力学中的非局域纠缠态则完美解决了这一问题。根据Orchestrated Objective Reduction(Orch OR)理论,微管中的有机量子纠缠能够形成不可分割的整体态,正是这种态的坍缩对应于单一的意识瞬间。该理论同时提供了意识与物理世界间的新型桥梁,缓解了心灵哲学中的“结合问题”与“硬问题”。此外,量子微管模型还对意识的演化提出了合理解释。意识并非孤立的附属物,而是伴随着特殊的量子性质而产生的因果作用实体。

这种实体因具备独特的信息整合与处理能力,为生物体提供明显的适应优势,继而通过自然选择得以保存和发展。经典物理模型因缺乏整体性载体,无法充分诠释意识的因果作用及其进化意义,使意识被视为“表象性副产品”。然而量子微管基质则探索了意识物理效力的根源,为生物意识的演进提供理论支撑。量子意识模型不仅揭示了意识可能的物理机制,还与当代认知科学的诸多发现相契合。行为科学中不断累积的证据显示,人类决策与判断过程存在量子概率特征,这些特征传统经典概率论难以解释。量子认知理论借助量子力学概率框架,解释了诸如结合谬误、违反“确定性原则”等行为现象,实现了对复杂心理过程的统一建模。

量子微管状态的实际存在为这些量子行为提供了生物物理基础。前沿的神经工程实验也揭示,脑内微管的电磁共振活动能够横跨多个神经元,影响膜电位及神经冲动时序,进而调控神经元网络功能。最新研究中,采用微管稳定剂药物的动物实验表明,增强微管稳定性可显著延长麻醉诱导时间,佐证微管在意识调控过程中的关键作用。微管的量子物理属性与意识体验的时序规律产生共鸣,解释了意识中时间箭头的主观感受,补充并深化了经典神经生物学对意识时间性的认知。量子微管意识基质假说虽然尚处发展初期,但其跨学科的理论框架融合了神经科学、生物物理学及量子信息学的核心观点,提供了前所未有的洞察。其核心优势在于不仅解决了意识统一性和意识对行为的因果效力这两个传统理论的难题,而且为意识的进化、认知的复杂性及自由意志的非算法性质提供了解释路径。

未来的研究需要更精细的实验验证、量子生物技术突破以及多学科综合理论的发展,以进一步确立量子微管在意识基础地位的科学范式。总之,量子微管意识基质的实验证据正在快速积累和丰富,它不仅促进我们对意识本质的认识,也有望推动神经科学与量子物理的深度整合,开创理解心智与物理世界关系的新纪元。对此领域保持持续关注,将揭示意识科学的更多奥秘,推动认知神经科学向更深层次迈进。